莫迪:在废墟与神庙之间,我选择了王座

他们叫我纳伦德拉·莫迪。

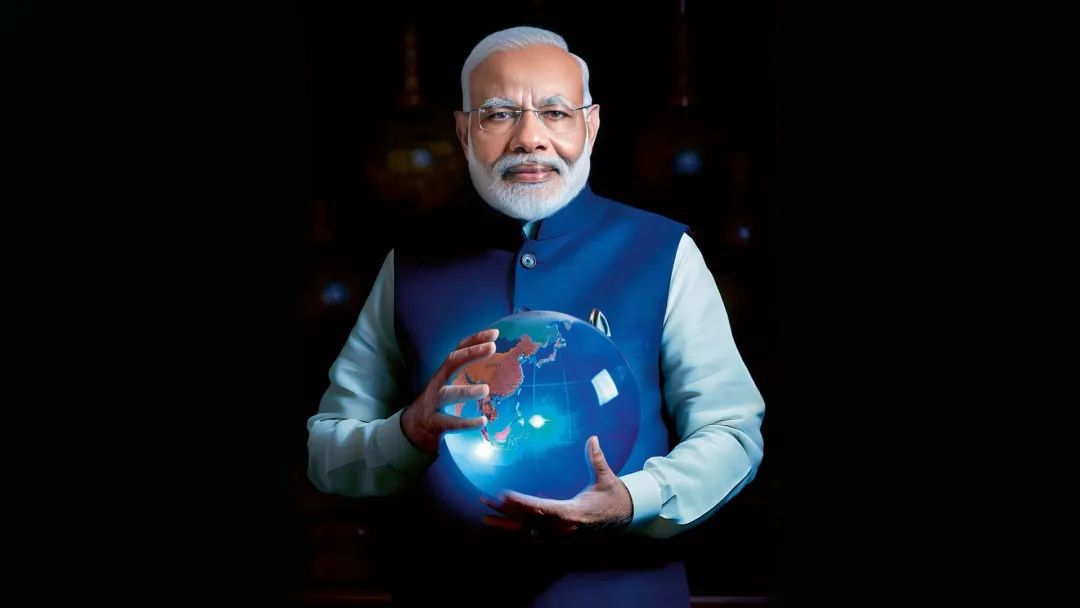

在达沃斯的雪山之巅,在华盛顿的权力走廊,我是那个身着剪裁合体的无领夹克、面带微笑、谈论着“十万亿美元经济体”和“第四次工业革命”的现代改革家。

我向世界展示了一个开放、自信、渴望投资的印度。

而在我的国家,在瓦拉纳西恒河边的祭坛上,在北方邦阿约提亚的尘土中,我是那个身披藏红花色长袍、额头点着朱砂、在亿万信徒的欢呼声中主持古老仪式的首席公仆。

我向我的人民展示了一个正在觉醒的、拥有五千年文明的、不容侵犯的婆罗多。

西方的分析家和我的政敌们总是在问:哪一个才是真正的我?

他们问错了问题。这两个都是我,也都不完全是我。

它们都是我在不同舞台上,为了同一个,也是唯一一个真正重要的目标,而精心塑造的角色。

这个目标,是所有敢于踏入权力斗兽场的人,从凯撒到成吉思汗,都奉为圭臬的唯一真理——赢,并且永远赢下去。

你们读到的那些关于我的故事,说我因市场化改革受挫而无奈转向民族主义。这是一种天真的、充满同情的误读,它把我描绘成了一个失败的理想主义者。

不。

这绝非一个理想主义者的悲歌,这是一个终极现实主义者在冰冷的政治算计中,找到通往权力王座最坚实、最可靠路径的觉醒史。

让我为你们讲述一个不加粉饰的、关于我自己的故事。

一个关于我如何尝试成为印度的“李光耀”,却在现实的沼泽地里寸步难行,最终无比清醒地发现,成为印度的“查特拉帕蒂·希瓦吉”(反抗穆斯林统治的马拉塔英雄国王)要有效一千倍。

德里的沼泽

2014年的那场胜利,是我一生中最耀眼的时刻。

我,一个来自古吉拉特邦瓦德纳加尔小镇的、出身卑微的茶摊小贩的儿子,彻底摧毁了统治这个国家超过半个世纪的尼赫鲁-甘地王朝。

我凭借的,是我亲手打造的、闪闪发光的“古吉拉特模式”。

在我担任古吉拉特首席部长的漫长岁月里,我曾真诚地相信,“发展”是最好的政治。

我像一个高效无情的公司CEO那样治理那个邦。

我修建通达的公路,我保证了乡村的24小时供电,我举办“活力古吉拉特”峰会,向全世界的资本家张开双臂,承诺为他们扫清一切障碍。

当塔塔集团的“纳诺”汽车项目在西孟加拉邦被短视的民粹政客和所谓的农民抗议活活搅黄时,是我,用一个电话和闪电般的速度,把它请到了我的地盘。

我以为,这就是治国之道的全部秘诀:效率、果决、亲商,以及一种不容置疑的“我能搞定”的强人姿态。

我以为,只要把经济的蛋糕做大,每个人都能分到或多或少的碎屑,选票就会像潮水般自动涌向我。

带着这种“CEO治国”的幻觉,我雄心勃勃地来到了德里。

我继承的是一个怎样的国家?

一个被腐败和官僚主义的藤蔓活活缠死的巨人。

我的前任,那位沉默寡言的经济学家总理,在甘地家族的阴影下碌碌无为,让整个国家在“政策瘫痪”中虚耗了十年。

我的计划清晰而宏大:在全印度复制“古吉拉特模式”。

我喊出“印度制造”的口号,设定了到2022年将制造业占比提升到25%、创造1亿个就业岗位的宏伟目标。

我真心相信,凭借我们庞大的年轻人口和市场,我能把印度变成下一个世界工厂。

我开始动手了。我推动了复杂的商品与服务税(GST)改革,那是一场噩梦般的马拉松式谈判,我不得不在几十个邦的利益诉求之间纵横捭阖,最终搞出了一个有着五个税率档次的妥协产物。

它不完美,但它毕竟向着“一个国家,一个市场”的梦想迈出了一步,这是我可以写进功劳簿的政绩。

我还推出了《破产与倒闭法》,试图解决银行那堆积如山的坏账。

2016年,我甚至发动了“废钞令”那场惊天豪赌。我的智囊团告诉我,这可以一举三得:打击黑钱、遏制假钞、切断恐怖主义的资金链。

当然,我更看重的是它无与伦比的政治潜力:将我塑造成一个敢于向藏匿财富的精英阶层开战的、代表穷苦大众利益的勇士。

那段时间,银行门口排起了长龙,经济陷入混乱,无数小企业因此倒闭。我的政敌们欣喜若狂,以为终于抓住了我的致命把柄,等着看我垮台。

但我活了下来,并且变得更强。

因为我牢牢掌控了叙事。

我对着镜头数次哽咽,我告诉人民:“我理解你们的痛苦,但这是为了净化我们伟大的国家而必须承受的阵痛。我所做的一切,都是为了你们,为了诚实的印度人。”

我成功地将一场显而易见的经济灾难,转化成了一场激动人心的道德审判。

我学到了关键的一课:在印度,事实和数据远没有一个能触动灵魂的好故事重要。

但很快,我便遇到了我无法用故事来逾越的、真正的铜墙铁壁。这片坚硬的土地,开始无情地碾碎我的CEO幻梦。

改革者的葬礼

我的第一次重大挫败,来自于土地。

制造业需要土地,基础设施建设需要土地,这是常识。

但在印度,想搞到一块干净的、没有法律纠纷的土地,比登天还难。

那部2013年由前任政府通过的《土地征用法》,更是用繁琐的程序和高昂的补偿标准,给征地套上了重重枷锁。

我亲眼见证了韩国浦项钢铁那个投资120亿美元的宏大项目,如何在奥里萨邦的官僚主义和征地抗议的泥潭里挣扎了整整十二年,最后心力交瘁、血本无归地黯然离场。

这是印度的耻辱!

我绝不能让这种事情在我的任期内重演。

2015年,我试图修订这部法律,为工业化扫清道路。

这是一个理性的、符合国家长远利益的举动。

结果呢?整个反对派像闻到血腥味的鲨鱼一样蜂拥而上。

他们给我扣上了一顶顶致命的帽子:“反农民”、“大资本家的走狗”、“卖国贼”。他们深入最偏远的乡村,向那些目不识丁的农民散播最原始的恐惧:

“莫迪要来抢走你们祖祖辈辈赖以为生的土地了!”

我惊恐地发现,我那些关于未来就业、工业繁荣的宏大叙事,在农民对失去土地的原始恐惧面前,是那么的苍白无力。

我的支持率开始出现危险的下滑。

我是一个政治家,而政治家的第一法则就是生存。

我迅速做出了决断:撤回法案,立即止损。

那是我在德里面对的第一次公开屈辱,但它也教会了我一个血淋淋的教训:

在印度这片土地上,任何试图触动根深蒂固的利益格局的理性改革,都会被对手转化为一场你输不起的道德战争。

如果说土地改革的失败是一次疼痛的预警,那么五年之后,那场围绕三项农业法案的战争,则是我作为“经济改革者”这个角色的盛大葬礼。

它彻底粉碎了我对市场化道路的最后一丝幻想。

2020年,我的政府信心满满地推出了三项农业改革法案。

其核心逻辑,与你们中国人当年从“统购统销”走向市场经济的改革非常相似。我们的旧体系,即所谓的“曼迪市场”,名义上是为了保护农民,实际上早已沦为少数持牌中间商和腐败官员勾结起来、层层盘剥农民的垄断工具。

我的法案,旨在打破这个垄断,允许农民将他们的产品自由地卖给任何人,包括私营企业和跨国公司。

在任何一本经济学教科书里,这都是不容置疑的正确方向。

我以为,农民会因此拥戴我,因为我给了他们自由和更多的选择。

我大错特错了。我严重低估了旧势力的顽固,以及恐惧的传染力。

数以十万计的农民,主要是来自富裕农业邦旁遮普和哈里亚纳邦的锡克教徒与贾特人,开着他们的拖拉机,组成了一条望不到尽头的钢铁长龙,浩浩荡荡地向德里进军。

他们包围了首都,在高速公路上安营扎寨,一住就是一年多。

这早已不是一场简单的抗议。这是一场由我的政敌、被新法案触动利益的中间商、以及某些海外势力在背后提供资金和组织的、针对我个人的政治战争。

他们找到了一个简单、恶毒、却又极其有效的口号,并日夜不停地向全国传播:

“莫迪要把印度农业卖给他的两个富豪朋友——阿达尼和安巴尼!”

这个口号像病毒一样扩散开来。

我动用了我掌控的所有宣传机器,我的部长们一遍又一遍地向媒体解释法案的好处,试图用理性的数据说服民众。

但一切都是徒劳。

我的声音,被淹没在“反农民的莫迪”的震天呐喊声中。

我眼睁睁地看着这场抗议演变成一场声势浩大的、针对我个人的政治围剿,并且在国际上赢得了广泛的同情。

更致命的是,它开始动摇我在北方邦等关键选举票仓的根基。

我的情报主管每天都给我送来报告,民意正在以惊人的速度逆转。

冰冷的政治算盘在我脑中飞速转动:坚持这三部可能十年后才能看到些许好处的法案,赌上我24年的连任,值得吗?

答案是,斩钉截铁的“不值得”。

2021年底,在一个清晨,我再次走上电视,向全国发表讲话。我用我所能表现出的最谦卑的姿态,宣布了一个令我的铁杆支持者都感到震惊和羞辱的决定:废除这三项农业法案。

我低着头说:“也许我们的 修行 有所欠缺,我们未能让一些农民兄弟理解法案的好处。”

那是我政治生涯中最黑暗、最屈辱的时刻。我,一个以“56英寸胸膛”的强人形象著称的领袖,向一群开着拖拉机的农民彻底投降了。

在那间寂静的办公室里,当摄像机关掉之后,我彻底醒悟了。

在这个拥有14亿人口、上千个种姓、数百年屈辱记忆和根深蒂固利益集团的国家,试图通过理性的、痛苦的、需要漫长时间才能见效的市场化改革来赢得民心,是一条通往政治坟墓的死胡同。

它缓慢、痛苦、充满争议,并且会为你制造出无数强大而致命的敌人。

而我,纳伦德拉·莫迪,需要的是胜利,是压倒性的胜利,是永不落幕的胜利。

我必须找到一把更锋利、更直接、更能凝聚人心、更能保证我永远坐在王座上的武器。

我找到了它。

或者说,我重新发现了它。

它一直就在那里,在我们的史诗里,在我们的庙宇里,在我们与邻国的百年伤痕里。

它流淌在每个印度教徒的血液中,等待着被唤醒。

我决心,亲手唤醒它。

敌人、荣耀与神明

当改革之路被农民的拖拉机彻底堵死,我毫不犹豫地撕掉了那本写满经济学术语的旧剧本。

我需要一个新的剧本,一个更宏大、更简单、更激动人心的剧本。

在这个新剧本里,我不再是那个为GDP增长率和财政赤字烦恼的CEO,我化身为婆罗多文明的守护者,民族荣耀的复兴者,以及神意在人间的执行者。

这不是一个被动的选择,而是一个主动的、深思熟虑的战略转型。

我清醒地认识到,经济议题天然是分裂的。

任何市场化改革,短期内,必然有人受损。

它会制造无休止的争论和怨恨。

但民族主义不同,民族主义是统一的。

它创造了一个简单的、能让所有人热血沸腾的“我们”对抗“他们”的叙事。

在这个叙事里,所有的内部矛盾都可以被暂时搁置。

我的新剧本,有三个核心要素:一个清晰的外部敌人,一段需要被重塑的民族荣耀,以及一位必须被请回神坛的至高神明。

第一个要素:中国,最好用的外部工具箱

巴基斯坦,那个从我们身上分裂出去的“永远的敌人”,太简单粗暴了。

与它的冲突,就像一剂速效的兴奋剂,能迅速点燃民众的激情,但药效短暂。

而中国,这个北方的巨人,则完全不同。它更复杂,更强大,也因此在政治上更有用。

它是一个可以被反复利用的、多功能的工具箱。

我不需要在军事上战胜中国——那是不可能的,一场全面战争将是印度的末日,这一点我心知肚明。

我需要的,是一个可控的、持续的、但又不至于擦枪走火的紧张局势。

加勒万河谷的冲突,虽然是场悲剧,但对我来说,却是一次千载难逢的政治机遇。

它让我可以名正言顺地将“国家安全”置于所有议程之上。

当经济数据难看,失业率高企时,我的发言人就会在电视上慷慨陈词:“我们的士兵正在海拔五千米的喜马拉雅山巅,用生命保卫我们的每一寸土地,你们还在为洋葱的价格抱怨不休吗?”

任何对我政府的批评,都可以被轻易地打上“通敌”、“不爱国”、“帮助敌人”的标签,从而有效地压制国内所有的异议声音。

它为我所有看似不理性的经济决策提供了最完美的“爱国”外衣。

还记得我为什么在最后一刻拒绝加入RCEP吗?

那场精心计算的“爱国秀”,至今仍是我的得意之作。

加入RCEP,意味着向中国的廉价商品敞开国门。虽然可以改善民众的生活,但我可以预见到,无数印度的小企业将在冲击下倒闭,低效的生产必将被淘汰,虽然我明白,只要开放经济重构,高质量发展一定到来。

但这只是经济考虑。

我要思考的是政治考虑。

我能预见到,他们都会成为反对派攻击我的炮弹,他们会说:“看,莫迪为了自己的国际形象,把我们的饭碗卖给了中国!”这在政治上是自杀。

而拒绝呢?

我只需要发表一篇演说,告诉人民:“我,纳伦德拉·莫迪,为了保护我们脆弱的农民、小商贩和乳品行业,顶住了全世界的压力,勇敢地对中国说了不!”

一夜之间,我从一个可能被指责为“卖国”的懦夫,变成了捍卫国家利益的英雄。

我用一个简单的“不”字,换来了全国性的赞誉。

至于因此损失的长期经济利益?

那太遥远了,傻逼选民们看不见,也感觉不到。

他们能感觉到的,是“我们赢了中国一次”的原始快感。

这,就是政治的艺术。

我上台后逐步提高对中国商品的关税,也是同样的逻辑。

经济学家们批评我搞贸易保护,损害消费者利益。

他们懂经济,但他们完全不懂人心。

提高关税,对我来说是一箭三雕:

第一,安抚了那些给我提供竞选资金的本土大财团,他们最怕的就是竞争。

第二,向民众表演了“强硬”,一个普通人都能看懂的爱国姿态。

第三,也是最重要的一点,它掩盖了我推动内部改革的无能。

“印度制造”为什么举步维艰?

我不需要承认是我们的劳工法、土地法和官僚体系烂到了根子里,我只需要告诉人民:

“不是我们的企业不行,是中国的倾销太厉害了!”

然后用关税把他们挡在外面。

而2020年边境冲突后,我一口气封禁了包括TikTok在内的数百款中国APP,那更是我整个政治生涯中最具性价比的一招,堪称零成本的“数字战争”。

它让每个印度年轻人,只要从手机上删除一个APP,就感觉自己成了保家卫国的战士。

这场“虚拟爱国主义”的狂潮,完美地转移了当时国内因新冠疫情而沸腾的民怨。

人们不再问“我们的政府为什么没有准备好”,而是热衷于讨论“下一个该封杀哪个中国APP”。

与中国的紧张关系,就像一个永远不会熄灭的火炉,让民族主义的情绪始终保持着沸腾。

我不需要打赢一场真正的战争,我只需要让人民相信,战争随时可能爆发,而我,是唯一能保护他们的人。

神庙是权力的永动机

如果说外部的敌人是我团结国家的利剑,那么内部的宗教身份认同,则是我巩固权力基石的、永不干涸的水泥。

我来自印度国民志愿服务团,一个以印度教民族主义为最高信仰、有着近百年历史的组织。

我从骨子里就相信,婆罗多的灵魂本质上是印度教的灵魂。

过去几十年国大党推行的所谓“世俗主义”,在我看来,就是对印度教徒的压制和对少数族裔的绥靖,它让我们这个伟大的民族丧失了自信和荣耀。

我的历史使命,就是拨乱反正。

废除克什米尔地区的第370条款,不仅仅是实现领土的统一,它更是一场具有深刻象征意义的、对“穆斯林特权”的清算。

它向全国的印度教徒发出了一个明确无误的信号:在这个国家,属于我们的时代,已经来临。

而罗摩神庙的重建,则是我整个政治生涯的加冕典礼,是我新剧本的最高潮。

阿约提亚的那片土地,是印度教徒心中流淌了五百年的伤口。那里曾是我们伟大的罗摩神的诞生地,却被外来的莫卧儿入侵者摧毁,并在废墟上建起了一座清真寺。

这不仅仅是一座建筑的更替,这是一个文明被征服、被羞辱的烙印。

当我,纳伦德拉·莫迪,作为总理,亲手为神庙奠基并主持开光典礼时,我所做的,早已超越了政治的范畴。

我将自己与罗摩——我们最伟大的神祇之一——紧紧地联系在了一起。

我不再是一个来来去去的政治家,我成了实现亿万印度教徒千年梦想的“天选之人”。

开光的那几天,整个国家都陷入了宗教的狂热。

电视24小时直播着每一个细节,成千上万的信徒涌向阿约提亚。

在那几天里,没有人谈论高达两位数的青年失业率,没有人抱怨持续的通货膨GAN胀。他们只看到了金碧辉煌的神庙穹顶,以及我在神像前祈祷的身影。

那一刻,我比任何时候都更深刻地体会到,一座神庙的力量,胜过一千个工厂。神明,比经济增长,更能带来坚不可摧的选票。

他们说我正在撕裂这个国家,将两亿穆斯林推向边缘,让他们成为二等公民。

我承认。

但在我的政治算盘里,这是一个冷酷而高效的选举数学。

如果我能通过巩固印度教徒的身份认同,稳定地获得他们中80%的选票,那么我就锁定了印度总人口中大约64%的铁票。

有了这个坚不可摧的基本盘,我就可以无视那14%的穆斯林,以及其他所有摇摆不定的少数群体的诉求。

在民主的票箱前,这是一个稳赢不输的策略。

我选择了那条最好走的路

所以,不要再用“失败的改革家”这种天真的词汇来定义我。

我是一个极其成功的政治家,一个清醒的统治者。

我曾真诚地尝试过那条艰难的、充满荆棘的经济改革之路。

但我发现,在印度这片古老而复杂的土地上,那条路通向的只有失败、屈辱和政治上的 自杀。

于是,我选择了另一条路。一条宽阔、平坦、铺满了鲜花和掌声的民族主义之路。

在这条路上,我不需要去啃劳工法、土地法、农业改革、国企改革,那些硬到硌牙的骨头。

我只需要为人民找到一个敌人,无论是巴基斯坦还是中国。

我不需要真正创造一亿个就业岗位,我只需要建好一座宏伟的神庙,

告诉他们荣耀已经归来。

我不需要让GDP真的增长10%,我只需要让他们的民族自豪感增长100%。

他们说我“又菜又爱装”。

这个评价,从某种意义上说,精准地描述了我的统治策略。

我的“菜”,即在经济治理上的乏善可陈,印度的工业出口甚至不如越南,但恰恰是因为我发现进行真正的改革对我个人而言得不偿失。

而我的“装”,即在民族主义和宗教议题上的高调表演,正是我用来掩盖和弥补这种“菜”的最有效、也是唯一的手段。

我用民族主义的烈火,将这个国家锻造成了我的权力堡垒。

这火焰或许会烧掉我们宪法中世俗、包容的条款,或许会让我们的社会更加对立和暴力,或许会让印度永远无法实现真正的现代化。

但它也确实让我和我的政党,牢牢地坐稳了德里的王座。

他们说我是在玩火,是在打开潘多拉的魔盒。

是的,我是在玩火。

但在德里这个寒冷而残酷的政治丛林里,只有这火焰,能让我感到温暖,能照亮我前行的道路,并确保我的永不坠落。

现在,我想明白了,我来,不是为了改革这个国家。

我是来统治它的。

而我已经找到了那把能打开权力之门的、唯一正确的钥匙。

它不是铸造在现代化的工厂里,而是供奉在古老的神庙中,并需要用敌人的形象来反复淬炼,才能永葆锋利。

历史会如何评判我,我并不在乎。因为我知道,历史,终将由我这样的胜利者来书写。

有人叫我莫迪老仙,我很喜欢这个称号,因为这代表着我的政治艺术水平的高低,你看,我不是牢牢坐稳权力宝座吗?

我才是赢家,不是吗?