王麻子能砸蒜,算什么本事?

引言

“王麻子”官网主页上写着一行标语:“王麻子,一万年都不能搞掉。”

看来这是想把伟大使命,自己全扛了。

这句话的出处是,1956年毛泽东的一次讲话:“在社会主义改造中,手工业中许多好东西,不要搞掉了。王麻子、张小泉的刀剪一万年也不要搞掉。”

当时的刀剪江湖,呈南北分庭抗礼之势,人称北有王麻子,南有张小泉。

谁能想到,66年后,“菜刀双子”不是肩并肩,联手一万年不倒掉,而是趁你病,要你命。

你张小泉说菜刀不能拍蒜,我王麻子第一个不同意。

你张小泉说中餐刀法不对,容易断。我王麻子就告诉你,菜刀不仅能拍蒜,还能拍黄瓜。

王麻子直播间连拍三天蒜,隔着屏幕都觉得呛鼻子。

这王麻子拍的是蒜吗,拍是张小泉的脸啊!不,还有王麻子自己的脸。

一把刀能拍算,就算是好刀吗?

你来我往,昔日的“菜刀双子”上演了一出令人唏嘘的双簧戏。

菜刀界扛把子

很多年前,在中国的刀剪界,曾经有两个近400年历史的行业状元,被称为“南张北王”。

南张指的是杭州的张小泉,北王就是北京的王麻子。

顺治八年(1651年),原是一家名为“万顺号”,专卖火镰和剪刀的杂货铺,掌柜姓王,因脸上有麻子,得了个外号“王麻子”。

当时,“万顺号”并不作剪刀,只是从其它小作坊收购。

为了保证质量,选货标准是三看两试,经不起三看两试的剪刀,一律不收,只有上品才能在柜台出售。

久而久之,“万顺号”做出了口碑,顾客慕名而来,掌柜干脆就改名为“王麻子刀剪铺”。

嘉庆二十一年(1816)年,王麻子的后代正式挂出“三代王麻子”的招牌,以经营剪刀为主,剪刀上开始刻有“王麻子”三字作标志。

这种生产模式,就是现代的代加工模式,一直延续了300年。

1956年“王麻子”公私合营,1959年北京市政府正式命名,成立王麻子刀剪厂。

后来又在北郊建起新厂房,充实设备,改进工艺,市场率占了一半以上,与南方的张小泉平分秋色,甚至,还远销港澳台和东南亚。

三百年香火绵延不断,在1980年代,是这个三百年老店的鼎盛时期:生意最好时,一个月可以卖7万把菜刀,40万把剪子。

凭着几百年的品牌积淀,“王麻子”成了北京,甚至北方剪刀业的象征。

“一万年也不要搞掉。”,这是毛主席当年对王麻子给予的厚望。

然而事与愿违,不到半个世纪,一万年不能倒的王麻子,竟倒过两回。

老字号的陨落

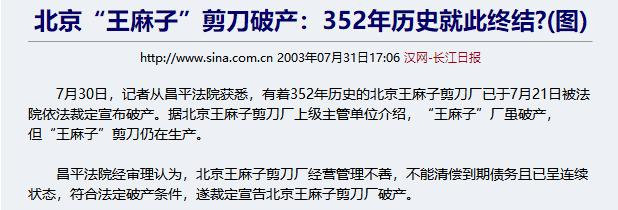

2003年,有着352年历史的刀剪老字号王麻子无力坚持,宣布破产。

一个民族老字号走到这种境地,凝聚了国人数百年的心血,并被寄予厚望,怎么说倒就倒下了呢?

有业内人士的爆料,企业一直在吃老本,领导也全无市场意识。

“坐店经营,等客上门”,整个厂子延续着计划经济思维,习惯依赖政府,造成了生产与市场的脱节。再加上管理混乱,大量假货横行,从此陷入了恶性循环。

破产前,王麻子用的还是,传统的铁夹钢工艺,企业经营工艺复杂、成本又高。

在市场经济中, 一把剪刀的成本比市场价高出50%,不倒才是怪事。

不光成本过高,王麻子剪刀放不了几天,就上了绣,黑乎乎的,怎么能进得了现代厨房?更不用说高度发达的裁剪工艺了。

王麻子不光在产品款式、在技术含量上也是土掉渣了。

与那些在优质钢中,加入稀有金属钼、铬、镍等元素,做成各种样式、闪闪发光的不锈钢刀具相比,王麻子早就是个“黄脸婆”了。

在市场千变万化、技术日新月异、竞争对手层出不穷的今天,王麻子尽管拥有久负盛名的传统工艺,但功能、产品附加值、外观造型上,都被远远甩在了后面。

总之,倒闭的直接原因就是,技术创新不够、沉重的历史包袱、机制老化。

2002年,王麻子宣告破产后,改嫁给了北京栎昌王麻子工贸有限公司。

但接手后,经营的并不好,出现了连年亏损,最后也维持不下去了。

王麻子又经历了第二次改嫁。

2020年,是对刀剪江湖“北王南张”的格局,产生颠覆的一年。

这一年,经过385轮竞价,这家北京老字号品牌,正式易主金辉刀剪,而后者是一家广东阳江的企业。

对王麻子来说,北方只剩下了“哥的传说”。

这家脱胎换骨的王麻子,把毛主席的寄托放在最重要的位置,在企业的宣传文案里,也都是“王者归来”、“征战”清一色的豪横之词。

金辉接手王麻子的两年时间,称得上“征战”的高光时刻,就是在直播间里拍大蒜,而且在所有商品上,都标注了“能拍蒜”三个大字。

想必是使命感爆棚,火力全开。

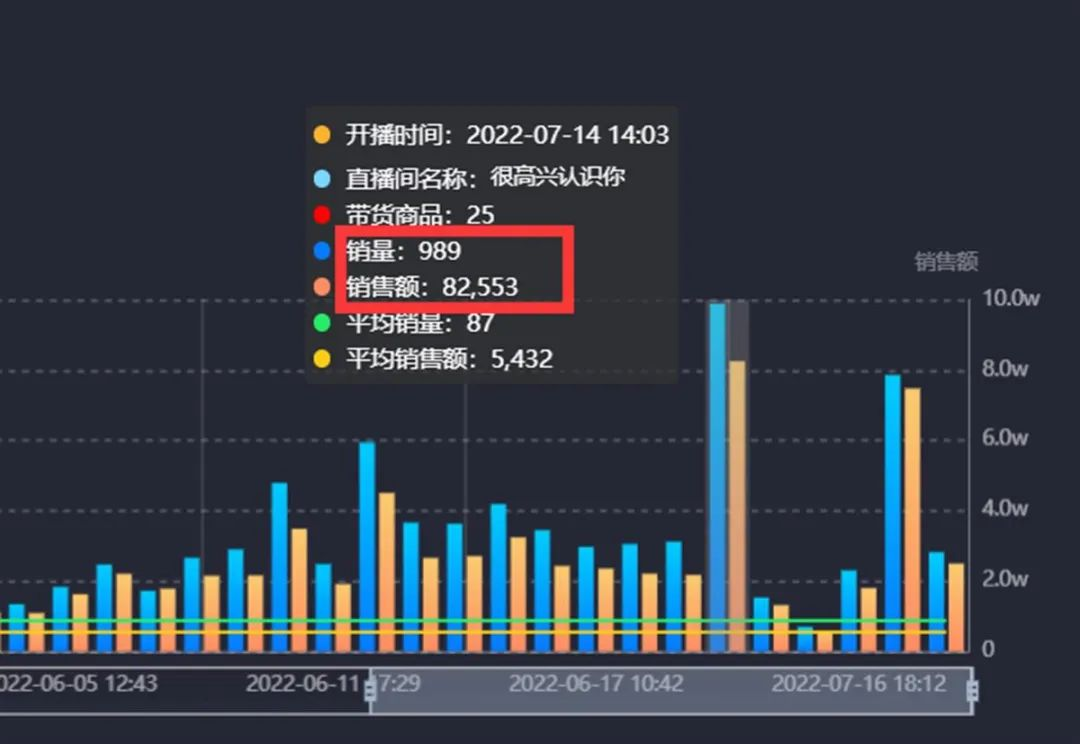

遗憾的是,尽管直播当天吸引了45万人次的观看量,但仅仅卖出了989件商品,销售额只有八万多块。

乍一看,这是“借势营销”,但细究之下,“风头正盛”的王麻子,和“人人喊打”的张小泉,其实没有什么区别。

作为同样历经百年不倒的老字号,张小泉做的刀拍不了蒜,王麻子能出圈也全靠哗众取宠,落井下石,没有一家是靠产品的正面消息赢得好感。

这不禁让人想问,这些老字号,如今一个个都怎么了?

老字号的格局

电影一代宗师中有这样一段:1936年,北派领袖宫保森南下佛山,在金楼隐退,希望仪式上找一位南方拳手来“搭手”,给南方的老哥们告个别。获得搭手资格的人是叶问。

他想用“掰饼”来考叶问,叶问看着眼前的饼,前两次伸出手,两次都把手收回来了。第三次他干脆闭上眼,手、肩、脚步并用,和宫宝森推拉摇移,最后那饼断了。

叶问当即吐出点睛台词:其实天下之大,又何止南北。勉强求全,等于固步自封。在你眼中,这块饼是一个武林。对我来讲,是一个世界。

叶问胜在格局,眼里不单单有派系的争端,还有着眼天下的眼界。

刀剪的天下是什么?

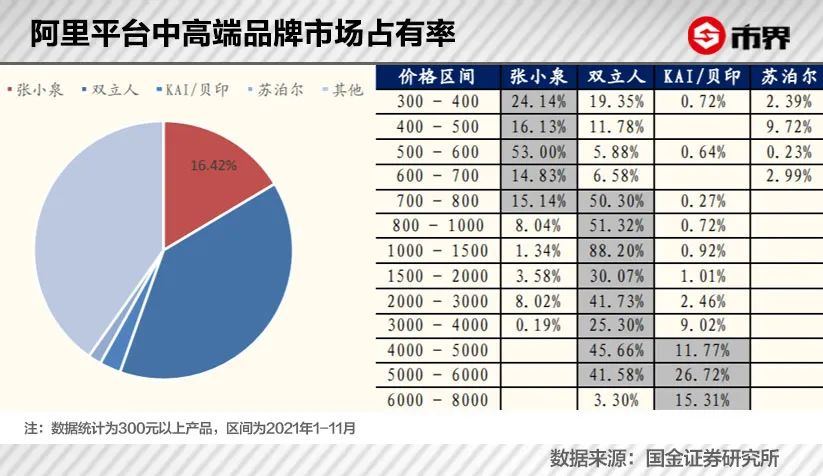

行业真正的战争,德国的双立人、WMF、三叉、日本的贝印都在虎视眈眈,而且国内做大型产品链的苏泊尔也在争夺这块有限的市场。

拿德国双立人来说,同一功能的刀,人家卖价是你三倍起,依然有人买。

关键在核心技术。

德国双立人前两年推出了,采用高氮马氏体不锈钢Cronidur 30制造的菜刀,这是用在航空发动机主轴的轴承用钢,耐腐蚀性、耐磨性和韧性都是顶级,每把刀卖出了5000元。

这些在我国的刀剪业是不敢想象的。

一位刀剪行业工程师曾说过,我国刀剪企业缺乏核心技术。各种专利技术远远赶不上德国、瑞士等刀具生产大国,例如德国的“冰沾火”技术,可以使刀剪的硬度和韧性达到最佳结合点,但国内几乎没有厂家具备这种技术。

可见,“卡脖子”的不只是高精尖的芯片,就连大家日常用的材料技术,也是受制于人。

全国政协委员、中国科学院院士卢柯甚至悲观的说,大家日常用的切菜刀都只能大量依赖进口。

除了锻造技术和工艺外,钢材的品质直接决定了菜刀的品质。

日本优质刀具多采用VG-10不锈钢材或青纸钢,德国主要采用1.4116马氏体不锈钢材。

而我国主要是采用成本较低的3Cr13(420)、4Cr13等马氏体不锈钢材,低成本钢材造出的刀肯定卖不出好价钱。

德国三叉刀的锻刀是用一整块精钢锤炼而成,在保证超级硬度的同时,具有最佳的韧性。

而我们国产刀只能省着用,也只能自我安慰“好钢用在刀刃上”。

可以说没有材料技术的突破,就不会有什么好刀。

除此之外,我国刀剪技术传承的断层也非常严重。

我国的刀厂工人流动性很大,工艺水平很难提升。一个“第三代”做刀的传人都难找。

而德国刀厂的工人,甚至一些只负责检验的工人,都有二三十年的工作经验,凭肉眼就能看出菜刀的瑕疵。

和德国刀相比,别人有几百年的经验打底,我们只能慢慢摸索。

这些核心技术的压制,才是这些老字号的天下之危。

而化解危机就需要着眼天下的格局。

我们的竞争对手应该是德国、日本、欧洲、美洲的同行。

作为本土品牌,多去想想,整个行业的人才储备怎么样?各种设备供应商的水平怎么样?基础原材料的供应能力,质量水平怎么样?而不是用民族品牌这一概念来PUA消费者。

当然,我们知道,对于刀具这个产业来说,材料才是关键,而材料来源于背后强大的产业链,一把刀做得怎么样,实际上体现了一个地区是否有足够多的企业投资于研发。

大量研发只会发生在产权预期稳定的社会。

结语

一个是铸了一把拍不动大蒜的刀,还振振有词。

一个是精于趁火打劫,在商业语境里,美其名曰“营销”。

这种哗众取宠的营销,能给品牌带来货真价实的竞争力吗?

我看啊,难!

关注老古系列公号,不错过精彩文章

发送给作者