供销社?联通?这么恐慌,有必要吗?

大家好,我是老古。这个号关了一个月的黑牢,今天开始写。

今天我来谈一谈最近舆论场中的各种悲观情绪。

当然,我知道,去否定很多悲观情绪并不讨喜,因为自媒体的流量密码就是负面情绪,你极少在各种自媒体和微信群里能看到未来形势大好的判断。

但我是一个商人,自己经营有企业 ,我不是一个纯粹的自媒体人,自然也不需要以完全迎合用户情绪的思维来写作。

言论无代价,行动有代价

我之所以强调我是一个企业主,是因为我的判断必然影响我对企业未来的判断。而这个判断是会决定我的行动的。

而互联网上的舆论、言语,大多数时候,并不是真正的行动。他们只是在吐槽,而不是在行动。

很多上班族经常吐槽996,但他们的真实的行动在告诉我,这不是他们真实的意图,因为如果是真实的意图,他们一定会从这家实施了996制度的公司辞职,世上没有996的企业多如牛毛,他们有的是选择。

正如同这段时间一些极度悲观的声音,也不是他们的真实意图。

因为他们没有出国,没有把房子和股票卖掉。要知道,这些并不难,至少在东亚,去日本和新加坡打工,都是非常容易的,只要你想去。

我们能见到的互联网上的大部分声音,都是情绪,而非行动的真实意图。

但是,这种声音并非没有威力。

对996的批判在民间舆论发酵数年后,对996的管制政策也应声而出。

人们表面看起来无代价的言论,会在真实的世界带来代价。

如果你在朋友圈发一条,救救没钱治病的穷人,救救那些房奴,你是有收益的。因为这彰显了你的道德感,在朋友圈,你成功地将自己塑造成一个有正义感的人。

相反,你若是说,没钱治病有什么奇怪的,总有人消费不起的东西,没钱治病和没钱买LV包是一回事。(我经常说这句话)

那么在朋友圈,你是没朋友的,人们会说你冷血。

在欧美各国,各种帮扶穷人的政策多如牛毛,甚至连动物都要投入巨额财政资金去保护,各种看上去很美好,帮扶穷人的政策,正是在这样的社交道德压力下,变成政策。

因为支持这种政策,看起来自己是不需要支付代价的。

在朋友圈说,应该实施免费医疗,绝不是在说,他自己要出钱来帮助那些没有钱的人,而是在说,政府应该向另一部分人征税(只要不是他就行)来帮助穷人。

如果是需要自己直接支付代价呢?不用怀疑,马上就会跳起来。比如延迟退休,就没有看到几个叫好的。

当然免费医疗最终全民都要付代价,并且很惨重,只不过大多数人认知不到这一点。

所以,言论不是真实的行动,不能太把言论当一回事。朋友圈里一片悲观,微信群里一片悲观,真有这么悲观吗?

我认为,他们过度解读了。

悲观和关注负面是人类的基因

我认为以下调查是有一定道理的。

美国心理学会发表的一项研究成果表明:对未来怀有悲观看法的人实际上可能比乐观主义者活得长。

学者通过对4万人进行的调查显示:在为期5年的追踪随访期内,与另一组其他情况都很类似的悲观主义者相比,乐观主义者出现残疾的风险上升了9.5%,死亡的风险增加了10%。

学者分析这是因为对未来悲观会促使人们生活得更为仔细,促使他们采取健康和安全防范措施。

也有人类学家指出,人类的进化是适者生存,过于乐观的人,往往意识不到风险的存在,从而让这一类人的基因传承下来就会减少。

对于做企业来说更是如此。

九成以上的企业死在了冒进上面,而对于很多企业家来说,不失败、不投资亏损就是赚钱。

我自己就是悲观且谨慎的,这两年几乎不敢做什么大的项目,诸多想干的事,都是想了又想,尽可能等到形势明朗再来干。

因为人们的悲观基因,使得人们特别容易关注负面新闻。

高歌凯进的新闻,只能引来群嘲,而经济不好,即将崩溃的消息,是这二十年来民间地下舆论的主题。

任何时候,任何节点,你都能听到一堆的负面情绪。

司马南这样的所谓正能量大V,绝不可能靠歌颂祖国起家,而是靠搞负面新闻搞出了天量粉丝。

如果你从事自媒体,你把这个当作生意做,为了达到阅读量的效果,必然需要专注于负面,即使是爱国营销号,也必然要专注于外国的负面。

如果你是一个企业家,二十年来一直盯着地下舆论场,被负面信息所包裹,我可以肯定,你会一事无成。

有一本著名的书,叫理性乐观派。

乐观当然不是来自于基因,这样的乐观会让自己深陷泥潭。乐观来源于理性。

也就是,我们如果真是想判断未来的趋势来决定个人的行动,必须出于理性进行判断,而不是根据社交圈的情绪。

乐观与悲观的区别

乐观与悲观,其实没有那么明显的界限,他取决于人们的预期。

如果你本来预期是10,那么现在很多因素发生了变化,你的预期值变成了6了,那么相对于你本来的预期,你的预期变得悲观了。

如果另一个人的预期变成了-10,那么,在他的眼里,你的预期就是乐观的,在你的眼里,他的预期就叫作悲观的。

就举当下的一个热点事件来说明,比如供销社。

供销社成为热点新闻是为什么呢?因为他迎合了当下人们的悲观情绪。实际上,在这个时间点上,供销社并没有爆出任何超过常规的新闻。

供销社早在2015年就在乡村振兴的大框架下重新启动了。

各地重建供销社的新闻早就在这几年的朋友圈和微信群里发过几轮了,只有这一次,才成为一个重要的焦点。

极度悲观者大呼,计划经济要回来了。

那么,我认为,这种观点就是基于情绪,而非基于理性思考 ,因为事情远远没有这么严重。

计划经济是什么?大多数人并没有真正理解,什么叫计划经济。

原来的供销社是计划经济的一种现象,而不是计划经济的本质。计划经济的本质是消灭了价格,不通过价格的涨跌来指导生产,而是通过指令来进行生产。

计划经济中的企业 ,是没有利润核算表的,只有生产计划表。他生产什么,销售什么,不是由企业根据市场行情和企业利润需要,而是由上级官员进行计划的。

计划经济下,供销社采取的是统购统销模式,买多少卖多少,市场说了不算,由上级负责制定计划的官员说了算。

所以,另一个配套手段就是粮票布票。这实际上不是卖,而是分配。

在中国重回计划经济的可能性为零,第一,这需要消灭银行,既然不需要价格,货币也就作用不大了,第二,需要消灭股市,企业没有利润了搞生产计划了,还要股市干什么,第三,需要全盘国有,全盘国有是计划经济的配套手段,你只有全部是国有的,才能执行生产计划。

那么供销社是什么?

供销社是乡村振兴计划的一部分,是国企进入农村的流通体系和农业生产体系,其目的类似于中国移动在乡村偏远山区建基站。

评估供销社会带来什么,不能根据情绪,而是需要了解事实。根据事实来分析它的后果。

北京市供销合作总社部门行政编制0人,实际0人;事业编制393人,实际209人;聘用人员22人。离退休人员164人,其中:离休3人,退休161人。

2022年收入预算10187.14万元,比2021年11081.64万元减少894.50万元,下降8%。其中:本年财政拨款收入9610.90万元,比2021年10472.63万元减少861.73万元;本年其他资金收入576.24万元,比2021年463.01万元增加113.23万元,为事业单位经营收入增加导致。

这样的财政支出和人员负担,在中国各级政府的财政支出中,是占比很低的。

供销社系统实际分为了行政管理系统(事业单位),基层供销社(集体所有制或股份制企业)两个版块。

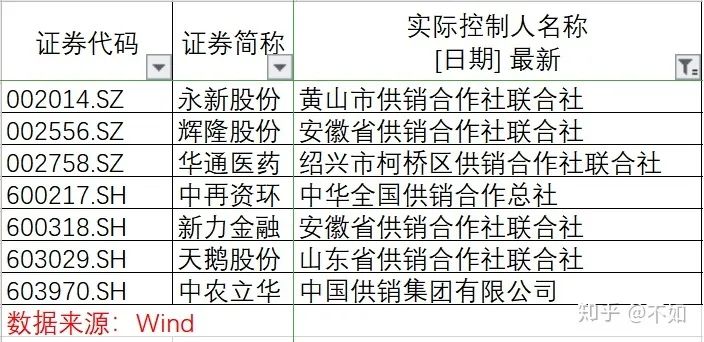

而供销社的领导们为了政绩,将各种企业销售额全部纳入到这个系统。比如A股有多家上市企业,就被认定为供销系统的。

这些可以说是国有控股企业 ,但他们可不是开商店的。

据我了解,真实的情况是怎么样的呢?

其实供销社在基层是失控的。基层供销社的这种迅速的“恢复和重建”,存在不少“挂牌铺摊子”的现象,只挂块基层社的牌子,没有真实股份,没有合作;而在各类“新型”专业合作社中,农民自主组建并按章程运行的基本只有十之一二,多数是奉命组建,为了获得国家补贴而建立的假合作社。

再者,大多数基层供销社的重建,带着较强的行政色彩,非真正意义上农民自发组织形成,而是由县联社主导和组织下组建的,解决了“有没有”这个考核重要指标。

中国农业总产值也就是8万亿左右,供销系统说他年销售额有6万多亿,你信么?

那么多报喜的新闻,你听听就好。

今天又一个火的话题是,说联通吃下腾讯了。

而昨天的图片新闻是说中信要吃下腾讯了,今天中信辟谣了。

今天联通与腾讯合股成立公司后,一堆自媒体各种解读,不管什么立场,都是在说腾讯归公了。

这不是扯吗?

根据国家市场监管总局反垄断局执法二司网站10月27日发布的相关文件显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准,审结时间为10月18日。

新设的合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。

腾讯参与联通的混改不是一天两天的事了,是好几年前就确定下来的事。

公布的内容是双方共同成立一个合营企业 ,怎么能解读为联通兼并了腾讯呢?

中国联通总市值才1100亿,腾讯是2万亿市值的巨头,试问,联通怎么吞掉腾讯?

明明是腾讯的高管、副总裁担任了联通的高管,是腾讯参股了联通,而不是相反。

深圳市腾讯产业创投有限公司这家公司,是腾讯旗下的一家投资公司的子公司,位阶一点也不高,这些自媒体都不查证一下的吗?

同时今天还有一个大消息,那就是财政部要求各地方政府处置资产,以应对财政收入剧减的状况。

这边财政紧张,这边大笔花钱去买民企股权?可能吗?

这不过是当下环境下的特殊解读,也可以理解,风声鹤立,草木皆兵,但若将这些当作你行动的基础 ,就不行了。

未来会怎么样?

未来会如何,我也不知道。

我知道的是,当下的中国,正处在疫情管控对经济影响最大的一年当中。

疫情什么时候结束,我不知道。但不管他什么时候结束,结束这一刻,就是中国经济触底回升的时机。

因为我想不出来,还有其他的手段比这种手段对经济影响更大的了。

如果一定要分析未来,我绝不如很多人那么的悲观,相对于他们来说,我是乐观的。甚至我现在主要的工作,就是在策划疫情结束后要启动什么项目。

从微观层面来说,市场永远有机会。

中国是一个庞大的市场,四十年来的市场发展,让中国的市场生机勃勃,市场的力量很强大,他有着自动生长的能力。

政治我不评论,但对于市场,请不要低估他的生命力和强大的韧性。

留言就不开了,我不想当审核员。