宇宙的奥义

在《宇宙的真相》一文中,我给出了目前宇宙的力学构造,一阶力、零阶力、元力及永潮力的引入,可以完美解释目前的一切天文观测现象。而本文将更进一步,带你看看宇宙之外的宇宙是什么样子。简而言之,在我们的这个正物质宇宙之外,存在着若干个体量较小的反物质小宇宙,而这些反物质小宇宙,在超大尺度上可以神奇地体现出量子性。这种尺度跨越极大的巧合,强烈暗示着,我们目前的量子力学并不完备,其下完全可以有更加微观的形成机制。换言之,量子性、波粒二象性等神奇的微观物理现象,并非物质的本质,而是一种由更加微观的构型和观测局限性导致的表征现象而已。物质是无限可分的,基本粒子根本就不存在,所谓的基本粒子,不过是更基础的简单物质在某种场的作用下通过自组织而涌现出的一种暂稳态而已。

首先简单复习一下《宇宙的真相》中的3点结论:

1、一阶力:F=XMm/r。一阶力为引力,无需蹩脚的暗物质假设,该力可以简洁完美地解释螺旋星系的旋转速度曲线问题,即,所有围绕星系中心旋转的恒星,无论轨道半径为何,其线速度恒定不变。

2、零阶力:F=LMm。零阶力为斥力,无需引入漏洞百出的暗能量假设,该力可以极其直观地解释宇宙的拉丝现象,即大尺度纤维状结构,同时可以解释宇宙加速膨胀的原因。

3、元力:F=OMmr;永潮力,f=ΔrOMm。元力为引力,元力衍生的永潮力为一种压缩性的潮汐力,可以充分解释宇宙长城、大环等尺寸在10亿光年——100亿光年之间的大尺度宇宙构造。而提倡暗物质、暗能量理论的暗黑神教,只能宣称一切大尺度宇宙构造都是前定的纯粹巧合,孰优孰劣显而易见。

本文要讨论的第一个问题是:反物质到哪里去了?

有正必有反,从物质产生的角度而言,反物质的总量应当是与正物质相等的,但是,我们目前所在的宇宙却极其缺乏反物质。这是非常不自然、不平衡的现象,也是目前的宇宙学谜题之一。最简单自然的猜测当然是,在我们这个正物质宇宙之外,还存在着反物质宇宙。

但反物质宇宙并非正物质宇宙的镜像,由于力学参数的些许差异,反物质宇宙会比我们目前的宇宙小得多。同时又由于反物质和正物质总量相等,所以反物质小宇宙的数量也会是正物质大宇宙的若干倍。一个正大宇宙会对应若干个反小宇宙,这些小宇宙像卫星一样环绕着大宇宙运行,就好像带负电的电子与带正电的原子核的关系一样。这,就是对宇宙之外的超宇宙结构,这当然仅仅是个猜想,但是,你即将看到这个猜想的无穷魅力。

反物质宇宙为什么会比正物质宇宙要小?这个问题必须和正反物质如何分离同时解决。最简单的原因就是,反物质之间的力学性质与正物质之间的力学性质有所不同。目前的科学界认为,反物质受到的万有引力与正物质是完全一样的,我们姑且承认这个结论。那么,最大的可能性就是,有反物质参与的一阶力F=XMm/r不再是引力,而是同等大小的斥力,反物质与反物质之间是斥力,反物质与正物质之间也是斥力。这个看似简单的假设,同时解决了两个问题:第一,反物质与正物质的分离问题;第二,反物质宇宙体量较小的问题。

最初的反物质与正物质如何分离?这在目前是一个无解的难题。因为在目前的物理学的框架内,正物质和反物质之间同样受到万有引力(包括经相对论修正的)的作用,但并没有任何互相排斥的作用,那么正反物质就没有任何理由在星系尺度上互相远离。除非它们打出娘胎的那一刻开始就已经是完全分离的,并且,要么具有相反且极大的初速度,要么宇宙急速膨胀让它们来不及湮灭。显然,这两种解释显然都是非常牵强而无力的,因为对于初始状态的要求过于苛刻。

但在我的假设下,正反物质的分离却非常自然,因为它们之间有一种斥力,所以它们必然有分离的趋势。在鸿蒙之初,如果正反物质距离太近以至于一阶斥力敌不过万有引力,那么这些正反物质就将互相湮灭,转化为能量;但如果正反物质距离够远以至于万有引力敌不过一阶斥力,那它们就安全了,因为它们将自然而然地互相保持距离。在漫长的原始宇宙演化过程中,因为正物质之间的一阶力是引力,而反物质之间的一阶力是斥力,所以正物质具有比反物质更强的聚团倾向。正物质会凝聚成一个个类似于银河系这样的大星系,而反物质却四处流浪,以单个或少量恒星的形式存在,正物质就像石块,而反物质就像石块之间的沙砾。当石块尚小的时候,宇宙还算比较均衡,但随着石块越聚越大,宇宙必然在某个特定的轴向上发生正反物质的极化,即反物质会相对聚集在宇宙的一侧。这个时候,正式而永久的分离就不可避免了,一次宏观宇宙层面的β衰变会自然而然地发生,就好像微观的β衰变会放出一个电子一样,宏观的β衰变会放出一团反物质。

这些被大宇宙释放出来的反物质,就会形成一个小宇宙。它之所以小,主要是因为其内聚力小,正物质的一阶力是引力,所以其临界质量就会更大,反物质的一阶力是斥力,所以其能长期稳定存在的临界质量就会更小。临界质量的具体计算是复杂的,但原理却是简单的,当一个处于小宇宙边缘的质点受到的来自于小宇宙的引力和斥力当好互相抵消的时候,就可以认为该小宇宙达到了临界质量。如果由于任何偶发原因,该小宇宙的质量超过了临界质量,那么会发生什么事情呢?很简单,这个过于肥胖的小宇宙会迅速分裂,而分裂后的每个部分都会低于临界质量。

此时,让我们做一件非常有趣的事情,那就是脱离人类仰望宏观世界的视野,想象一个超级巨人俯视这个反物质小宇宙的视野,该巨人会发现什么样的物理特征呢?如果这个巨人的科技足够发达的话,他会发现——反物质小宇宙是量子化的!!!也就是说,他会发现,反物质小宇宙的质量永远是一个固定值,既不可能多,也不可能少,就好像每个电子的电量都为相当精确的e一样!顺理成章的,巨人会认为反物质小宇宙是一个基本粒子,因为其质量是确定的、不连续的。

从人类的角度来看,反物质小宇宙当然不是量子化的,其质量明显是连续可变的,那么为什么最聪明的巨人也会得出错误的结论呢?原因有三个:采样频率、临界质量、外场效应。

1、巨人的观测采样频率必然远远远远低于我们人类,或许我们的100亿年只相当于他的1秒。这就导致,他不可能看得到小宇宙的演化全过程,他只能依概率看到小宇宙的剪影,他几乎必然会错过各种巨变期,而只能看到平稳期的状况。就算他偶尔看到了巨变期的掠影,但因为实验的不可重复性,他也只能将该掠影归为观测误差,因为任何观测结果都必须考虑置信度的问题。

2、临界质量的存在,导致任何超越临界质量的状态都不是稳态,都将在较短时间内(对巨人而言就是刹那间)回归到临界质量之下。所以对巨人而言,小宇宙有一个十分明确的质量上限,虽然小宇宙其实可以短时间超过质量上限,但巨人永远观测不到这一幕,对他而言,上限就是不可突破的。

3、但除了上限还有下限呢,巨人为什么也观测不到半个或者0.9个质量的小宇宙呢?那是因为,观测行为本身,就对小宇宙的新陈代谢、物质吞吐造成了严重干扰。这个问题是如此的重要而微妙,所以值得展开来讲一讲。

逻辑上来讲,正物质宇宙的周围会存在很多细碎的反物质残渣,反物质小宇宙在运行期间,会依概率碰上这些残渣,从而吃进质量,也会因质量过大而分裂,从而失去质量。打个比方,这个小宇宙就像一头游走的大象一样,不停地吃同时也不停地拉,刚刚好达到临界质量的状况是非常罕见的。

但是,观测行为本身会改变一切,因为观测必然意味着将该小宇宙及其周边的空间置于一个场当中,而任何外场的引入,都会导致小宇宙和残渣的极化。极化是如此的重要,因为极化会极大提高“大象”的“进食”效率,让它总是飞速达到临界质量,从而呈现出一个完美无缺的标准量子状态。

极化通过两种机制来显著增加小宇宙吃进残渣的概率。

首先,任何外场都将导致某种微观上的潮汐力(除非是完全均匀的场,但完全均匀的场仅仅在理论上存在),而任何潮汐力都将改变一团物质的形状。力学平衡的状态是正球形,对正球形的任何改变都将增加其最大截面积和表面积,从而增加其与其他物质发生碰撞的概率。考虑到其他残渣也是在同一个方向上增大截面积,发生碰撞的概率将得到指数级的增加,如果单体截面积乘以2,那么碰撞概率就将乘以4。并且,碰撞是一个连锁反应,刚刚“吃进”的残渣绝不仅仅按质量的三分之二次方来增加截面积和碰撞概率,事实上一个0.1临界质量的残渣都有可能将碰撞概率提高10倍。这是因为,刚刚归并的质量还没有达成动力学平衡,一定是处于很高很大的轨道上,所以会极大增加小宇宙的拦截面积,并极大增加进一步碰撞其他残渣的概率。这种连锁反应是如此的剧烈,会极大扩展小宇宙的吸收能力,当超过某个阈值之后,小宇宙就会像长鲸吸水一样,在短时间内将周边的反物质残渣吸收一空。

同时,极化本身就会大大增强被极化的各个片段之间的吸引力,同样是空气中的成分,极化的水分子就很容易聚团,哪怕轻度极化的臭氧分子也会聚团,但无极化的氧气、氮气、二氧化碳却不会聚团。虽然上面的例子都是电极化的例子,但本质上,任何场造成的极化都应该有类似的现象,哪怕是在重力场中,在质心和质量都相等的情况下,两根同向的棍子之间的引力也会比两个球要大,这是最简单的微积分就能证明的结论。

所以,结论就是,巨人的观测行为本身,会极大提升质量不达标的小宇宙的成长率,所以会使得小宇宙以极大概率总是处于临界质量,因而体现出一种伪量子性。一个很自然的问题是,当巨人没有对小宇宙进行观测的时候,小宇宙处于什么状态?答案是,处于一种自由散漫稀里哗啦的状态。其质量大概率显著低于临界质量,碎成多少块都有可能,而且它在充满了反物质残渣的海洋中遨游,不断发生各种碰撞、归并和分裂,毫无轨道的概念可言。这像什么?懂物理的朋友肯定已经猜到了,像电子云!你根本无法描述其轨道,也无法指出具体某刻某个小宇宙在哪个位置,因为它可能分成了两个或多个残疾小宇宙,你甚至无法准确指出存在小宇宙的个数。一切都是混沌的,以概率函数的形式出现,为什么还有概率可循,当然是因为小宇宙具有角动量、动能等初始值了,哪怕小宇宙本身已经被打散了,但角动量和能量总是不会消失的,总会给系统留下一点点可以探查的规律。

下面,我们来看看整个人类历史上最诡异的物理实验——单电子双缝干涉实验,上述思路可以完美解释该实验的诡异之处。单电子双缝干涉实验是如此重要,是波粒二象性的最直接的证明,但是又是如此的反直觉,因为——人类的观测会直接影响到实验的结果。

该实验设计很简单,就是经典的双缝干涉实验的翻版,不同的是,将干涉的来源由光变成了电子,而且不是连续的电子束,是单个单个释放的电子,通过调节仪器,保证在屏幕和电子源之间,永远只有不超过一个电子。

第一个诡异的点是,即便我们单个单个地释放电子,但在积累一段时间之后,屏幕上也会出现明显的干涉条纹,正如上图右侧的小图所显示。因为电子是单个释放的,一个电子,看起来好像同时通过了两条不同的狭缝,从而自己与自己实现了干涉。这首先当然是说明了波粒二象性,但事情远没有这么简单,因为两个狭缝的距离远远大于电子、原子甚至分子的尺度,一个电子,可以同时存在于相距如此遥远的地方,远远大于一切原子相应的电子云的尺度,才是最令人惊叹之处。

而更加诡异的点是,如果实验者试图对射出的电子进行观测,以确定某个具体的电子究竟是从左侧还是右侧的狭缝穿过,干涉条纹就会消失掉!人类的观测行为直接改变了实验的结果!简单总结就是,如果人类不观测,那么电子们就体现出十足的波动性,完全按照波的规律来行事;但一旦人类开始进行观测,电子的波动性就瞬间消失了,体现出十足的粒子性,不管通过哪条狭缝,都不再波动,而是直直地向前飞去,最后打在一个确定的位置上。

这些电子简直就像人一样,一点都不慎独。当无人旁观的时候,就疯狂地浪了起来,波动性十足,行为毫无可预测性,仅仅在大数据层面体现出统计规律;当有人旁观的时候,就变得衣冠楚楚、文质彬彬,开始规规矩矩地做一个粒子,一丁点波动性都没有。

观测行为可以让粒子由波动性切换到粒子性,这是一个十分令人费解的现象。难道说波粒二象性不是粒子的本质属性吗?为什么人类的观测会改变结果呢?迄今为止没有任何物理学家能够给这种诡异现象一个合理的解释,但是我能,思路就是上面那个巨人观测反物质小宇宙的思路。

下面,你将看到物质的本质,请坐稳扶好:

世界上根本就没有电子这种实体,其他一切粒子亦然。

所谓电子,不过是临时凝聚的一团带有负电的残渣而已。

电子像人一样,有新陈代谢,在不断地吃进和拉出负电残渣,甚至不断分裂,又不断重组。

在绝大部分宇宙空间中,物质是十分稀疏的,场和能量流也是十分薄弱的,电子依概率从负电残渣的汪洋中涌现出来,并且转瞬即逝,就像一朵朵浪花。

负电残渣密度、外部电磁场强度、能量流强度会显著影响电子涌现的概率,当三者皆高的时候,电子涌现概率会极大化,以至于成为接近常态化的存在。比如在固体中的电子,或者被电磁束缚的电子。

高速运动会增加一个电子或亚电子(还没吃饱的电子,或者发育不完全的电子)崩解的概率,因为与残渣的碰撞发生得更频繁了;但同时也会增加成长的概率,同样也是因为碰撞发生得更频繁了。最终体现为崩解还是凝聚,完全取决于两种效应的角力,一般而言,强大的外场将是一个十分有利于电子凝聚的决定性条件,而观测行为必定会对其施加显著的外场。

现在,我们已经可以完美且直观地解释单电子双缝干涉实验了。

第一,电子发射器发射一个电子后,该电子在达到狭缝之前就已经崩解了,散成了很多块,类似于一片电子云,而且比原子核周边的电子云要大得多,理论上其尺度是无上限的。所以该电子的确就是同时通过两个狭缝的,只不过是以负电残渣的方式。

第二,电子虽然崩解,但崩解也是有规律的,系统本身的物理量会被保留,而电子内部的固有涨落节奏也会产生影响,所以会体现为一种波。你可以想象一个飞行的装满了水的气球,如果瞬间破裂,洒出去的水当然也是会体现出某种波动规律和概率分布的。

第三,这些残渣到达狭缝背后的屏幕的时候,是依概率分布的物质密度波,当然就会发生干涉。波峰叠加处会有更高的残渣密度,所以也就会有更大的概率在此处涌现出一个新的电子,累积起来,就形成了干涉条纹。

第四,当人类尝试对飞行中的电子进行观测的时候,就在局域附加了一个外场,所以会使得这些负电残渣飞快地凝聚起来。因此,粒子性体现,波动性消失,电子会击中确定的区域,而不再产生干涉条纹。

本人历来特别强调可证伪性,为了验证或证伪这一假说,可以对单电子双缝干涉实验做一些小小的改动。可以在电子的飞行路径上加上一个显著的外场,比如电场、磁场甚至激光之类的,当然双缝的位置也可以做出相应的调整。我认为,当场强够大的时候,必然会使得干涉现象消失,也就是说使得波动性消失,哪怕我们并没有尝试去观测电子的路径。这是一个并不复杂的实验,如果实验结果如我所述,基本就可以得出一个明确的结论——电子本身是离散的,是场强使其凝聚。

如果电子的本质是离散的,无限可分的,那么我们可以合理推断,其他一切粒子也是这样,只是因为内部成分的不同和外部条件的不同体现出不同程度的稳定性。

外场是一定会影响到粒子稳定性的。比如中子,在单独存在的时候就很不稳定,半衰期只有十来分钟,很快就会通过β衰变转化为质子和电子。但是在原子核中的中子却是相当稳定的,发生β衰变的几率显著低于单独存在的中子,在某些非放射性原子核中的中子,其半衰期动辄超过宇宙的寿命。很显然,核力或者说强相互作用的场,赋予了中子超强的稳定性。

有时候会猜想,某些看似能够稳定存在的粒子,或许只是一种驻波而已。

另一个可能是,原子核内部根本就不是质子和中子像葡萄一样挤在一起,它们早就混合在一起了。一些内禀的参数决定了哪种混合比较稳定,哪种混合比较不稳定,不稳定的就会成为放射性元素,而内禀参数和系统能量还能一起决定,原子核裂变的时候不同裂变方式的概率。

除了氢1之外,所有的原子核都可以看作是正电物质和负电物质的混合物,正电的量就是质子数加上中子数,而负电的量就是中子数。在宏观上,正负电相抵消,原子核的电量就等于质子数,但在微观上,正负电物质却无法直接相抵,而是呈某种空间分布。

最自然的分布就是,负电物质居于原子核的中央,而正电物质形成了原子核的外壳。外壳的正电荷具有因互相排斥而产生的分裂倾向,但同时正电外壳又受到负电核心强大的吸引作用以对抗分裂的倾向,所以达成外壳的稳定。这种分布构型恰好可以解释重原子核的稳定性问题。

首先,过多的中子或过多的质子一定是不能稳定聚团的,道理很简单,同种电荷会相斥。如果质子占比过高也就是正电过多,壳层就会自行破裂;如果中子占比过高也就是负电过多,壳层就会被内核的负电挤破。不管哪种情况,该原子核都不能稳定存在,而且前者由于是主动破裂,所以不稳定性更甚,所以在自然界中,从来不存在任何质子数大于中子数的原子核。

然后,最初略地讲,对所有较小的原子核而言,稳定原子核的共性是,质子数与中子数大体相等。也就是说,两份正电形成的壳,足以约束一份负电。翻看元素周期表可以发现,对于钙(20个质子与20个中子)及比钙轻的稳定原子核,质子数和中子数几乎都是1:1。在20种最轻的元素中,如果以最大丰度核素而论,仅有氢、锂、铍、氯、氩、钾6个例外。氢很特殊,也是唯一质子数大于中子数的原子核,但氢2(氘,1个质子1个中子)其实也挺稳定,半衰期长达12.43年;锂7虽然丰度更大,但锂6(3个质子与3个中子)其实也是稳定同位素,可以视为没有半衰期,所以锂其实也不算例外;铍的稳定核素是铍9,中子比质子多一个,铍8则会迅速分裂为两个氦核,这算真正意义上的第一个例外;氯的情况与铍类似,中子比质子多一个,算是第二个例外;氩36(18个质子18个中子)仅仅是丰度很低,但本身与氩37和氩40(丰度最大)一样,都是稳定原子核,所以也不算例外;同样,钾38(19个质子与19个中子)也是稳定同位素,只不过钾39丰度更高而已,所以也不算例外。综上,只有铍和氯多了一个中子,其他所有18种轻元素,当质子与中子比例为1:1时,原子核都是稳定的。

不过,当来到元素周期表来到比钙更重的元素时,其稳定核素的构成中,中子的占比却迅速增加,并且越重的原子核中,中子/质子之比值就必须越大,才能达成原子核的稳定。最重的稳定原子核是铀238,它有92个质子,但却有146个中子,两者比例非常悬殊,然而却超级稳定,半衰期达到了惊人的44.58亿年。有些人可能会有疑问,觉得铀怎么可能稳定,但铀238就是很稳定,几乎不发生自然衰变,你就是用纯(!)铀238做一张床睡一辈子也不会有任何健康问题,我甚至愿意用它做一把勺子来吃饭。铀238之所以成为核燃料,是因为它在吸收快中子后会发生裂变,这是一种诱发裂变而非自然裂变,但在自然环境中是没有快中子来源的,所以铀238并非放射性元素。铀在现实中的辐射性其实是来自于伴生、混杂的其他放射性元素,尤其是很难分离的铀235,而使用离心机分离后的残留铀235较少的铀被称为贫铀,但也远非纯铀238。所以说没文化真可怕,懂科学就不会谈核色变,美军不但用贫铀来制作贫铀弹,其实也大量用贫铀来制作坦克装甲,也并没有见坦克兵普遍抗议或得癌症,而贫铀弹的主要环境危害也是来自于化学毒性,而非核辐射。

对于为什么重核中的中子数会远远大于质子数,科学家做出了各种各样复杂的解释,但真相其实很简单,完全不需要任何数学或物理知识,包过汤圆或者饺子的文盲都能明白。因为原子核是汤圆构型,正电荷是皮,负电荷是瓤,所以不同大小的汤圆适合不同比例的正负电荷比。当汤圆很大的时候,你总是可以用更小比例的皮包住更大比例的瓤,对应于重原子核含负电比例更高,也等同于含中子比例更高;当汤圆比较小的时候,皮的比例就不可避免地上升,对应于轻原子核含正电的比例上升,也等同于含质子比例更高,在现实世界中,会变成1:1;当汤圆极小的时候,你根本就放不进去一点点瓤,所以就只有皮,这就是氢原子,只有孤零零的一个质子,完全不包含任何负电。这个解释看似无厘头,但通俗而合理。

基于相同的基本原理和构型思路,如果我们的宇宙中存在大量的反物质的话,它们只可能存在于一个地方,那就是宇宙的中心。

当然,将整个宇宙与一个原子核进行对比,只是一种思路和机制上的对比,并不可能在各种要素上完全一一对应。我想做的工作是,给科学祛魅,即便我们完全排除量子力学的奇异世界观,回归到每个人都熟悉的正常的、直观的世界观,只要考虑到采样频率、临界质量、外场效应这三个因素,我们仍然可以解释各种奇特的物理现象,甚至解释得更好。

必须强调的是,我并不是要推翻量子力学,量子力学并没有错,就像开普勒三定律并没有错一样,它们都是正确的,但却没有触及本质,只是一种可用的唯像理论、经验理论。我想表达的是,量子力学只是一种表象,其下完全可以由一个正常的、连续的微观世界来支撑,正如牛顿力学支撑开普勒三定律这个表象一样。

上文通过解释电子涌现和维持的条件,充分说明了电量为什么必须是量子化的,顺便解释了波粒二象性的本质,但这仅仅是解构量子性的第一步。下面第二个问题,我们会进一步探索深水区,尝试解构一些更高级的量子现象,那就是粒子自旋和角动量的量子化,以及电子“轨道”的层级化。

从我听说自旋这个概念开始,它就深深地困扰着我,长达二十多年,因为关于自旋的一切说法都非常反常识、反直观,完全把人引入了一个魔幻世界。直到不久前,我忽然灵光一闪,发现完全可以从一个普通而平凡的世界推导出所谓的自旋现象,在上文的采样频率、临界质量、外场效应基础上,只需要再引入两个要素即可,那就是轨道共振、潮汐锁定。

在现代物理中,自旋这个概念基本无法解释,你可以将其理解为一种旋转,但却不是你想象的那种旋转,而是一种“内禀”的旋转。我不想重复太多废话,感兴趣的自己去搜,能看懂的话,你就是万年一遇的天才了。

但在我的理论中,自旋的概念则特别直观,它就是一种普普通通平平无奇的旋转,就和地球的自转一样。而且这种旋转既可以是从东向西转,也可以从西向东转,如果是电子的话,就分别对应于自旋为1/2和-1/2两种状态。

不普通、不平凡的是,电子自旋的值只可能是1/2和-1/2这两种情况,而不可能是0,也不可能是1/3或1/4。

这种自旋永远为半整数的粒子,被称为费米子,质子、中子也是费米子,那些质子数加中子数为奇数的原子核也是费米子,费米子遵循泡利不相容原理。

与费米子相对应的概念是玻色子,其自旋永远为整数,光子和介子都是玻色子,那些质子数加中子数为偶数的原子核也是玻色子,玻色子不遵循泡利不相容原理。

为什么电子的自旋只能为两个值?

答:因为所有能被我们所观测到的电子,都已经与原子核互相潮汐锁定,或者刚刚脱离原子核的潮汐锁定,所以只能处于基准的低能量态。但原子系统的潮汐锁定与地月系统的潮汐锁定不同。地月系统的潮汐锁定意味着月球永远以一面对着地球,时间足够长的话,地球也会永远以一面对着月球,最终的锁定状态只有一种。但由于原子核是汤圆结构,正电球壳与负电球心是分离的,且有不同的旋转速度,所以最终的锁定状态有两种,一种是正转,另一种则是反转。这两个不同的电子即构成了一个轨道上的一对电子,从而也天然遵循了泡利不相容原理,在电子跃迁的时候,由于自旋的相反会造成磁矩的不同,所以在光谱上会出现谱线劈裂的情况。潮汐锁定是必然的,因为尺度的巨大差异导致刹那万劫,在人类的观测时间尺度上,微观世界必然能获得足够长的时间来实现潮汐锁定。

有一对强有力的证据证明核子内部分为了正电球壳和负电核心两个区域:

对于中子来说,其电量为0,但是却有磁矩!电动而生磁,如果中子处处电中性,那么不管它怎么动,显然都不可能产生磁矩。

对于质子数和中子数均为偶数的原子核来说,比如氦4、钙40,其自旋为0,也就意味着其角动量和磁矩也为0。请注意,该原子核具有显著甚至巨大的正电荷,然而磁矩却为0,同样违反电动生磁的原理,除非其内部分为正负电荷两个部分,而其运动产生的磁矩恰恰互相抵消。

另一个量子化的典型现象也可以用原子核的汤圆模型来进行非常直观的解释,那就是核外电子轨道角动量的量子化现象。

原子特征光谱的存在,一度使人类非常困惑,直到波尔提出了电子角动量(轨道角动量,非自旋角动量)量子化的解释,科学家才有一个贯通的理论来解释不同的谱线的波长。波尔的假设非常简单,就是电子的角动量必然只能是一个基准值的整数倍,不同的倍数就对应了不同的电子轨道层级。在此假设下,即便是采用经典的牛顿力学理论并假设电子轨道都是正圆形,都能够极其精确地计算出该原子的各条谱线的波长或频率,其本质则是计算不同电子轨道层级之间的能量差值。

该理论非常成功,科学界迅速接受了这个解释,但却很少有人去思考,为什么电子的角动量非得量子化?他们只是将其作为一条基本公理进行了直接接受。但是,我的汤圆模型可以在经典力学背景下为电子轨道角动量的量子化做出一个十分通俗易懂的解释。

原子核的正电外壳并不是均匀的正球形,而是椭球形,并且有一个明显的薄弱处,你也可以将该薄弱处视为一个缺口。正电外壳和负电核心的位置关系,类似于鸡蛋中蛋清和蛋黄的关系,蛋清绝不是正球形,而蛋黄也绝对不会处于鸡蛋的几何中心,蛋清总有一处最薄。由于负电残渣总是在不停落入原子核,所以原子核也必须不停排出高能的负电残渣,以达成基本的均衡和稳定。这些残渣只能通过该缺口排出,否则就会被较厚的汤圆皮阻挡下来。

如图,蓝色代表正电核壳,红色代表负电核心,绿色代表缺口。假设内部发射的负电残渣无法穿越蓝色的内外两层膜,如果遇到会发生反弹,但可以自由穿越绿色方块的任意一处边界,包括绿蓝之间的边界。而且,一旦负电残渣进入蓝色壳层内部,也可以在蓝色区域内自由运动,直到在边界膜处发生反弹。

一个处于稳定状态的同种原子核,其正电外壳的运转有一个固定的周期T,在该周期下,缺口以一个固定的线速度V而运转。关键点来了,此时具备何种特征的负电残渣能够成功地连续穿越正电壳层的内外两层膜,从而获得自由呢?很简单,切向速度为V的整数倍的残渣才能成功穿越,或者换言之,周期为T的整数分之一的残渣才能成功穿越,这就是角动量量子化的根本来源。

我们假设残渣的法向速度很低,这是非常合理的假设,因为原子核在高速转动,合理推断,即便偶尔会产生法向速度很高的残渣,但其概率也非常微小,可以忽略不记。在法向速度较小的情况下,成功穿越的基本条件就是,从穿越内膜缺口开始计时,当经过时间T后,该残渣恰恰好到达外膜缺口处。换言之,当外壳运行一个周期的时候,残渣必须恰恰好运行整数个周期,方能恰恰好到达外膜的缺口处,快一点慢一点都会被挡下来。

所以,所有成功穿越者的切向速度必然为v=nV,由于角动量L=mvr,所以所有的残渣都必然具有取值为nmVr的角动量,量子化就这样产生了。严格来讲,由于缺口具有宽度和深度,残渣的角动量分布其实会略有上下波动,但最终的电子是由一批残渣合成涌现的,所以从统计上来讲,电子的整体轨道角动量就会具有相当精确的量子性。更根本地讲,缺口只是一个比喻,实际上可能并没有一个非此即彼的缺口,而是一个物质浓度和阻碍强度逐步渐变的薄弱处,但显然,从效果上来讲,薄弱处可以约化为一个缺口。

我之所产生这些石破天惊的想法,原初灵感是来自于天文学上的一种宏观量子性,即行星和卫星的轨道共振现象,特别是极其简洁的拉普拉斯共振。木卫一、木卫二、木卫三这三颗卫星的周期以相当高的精度呈现出1:2:4的关系,而且这不是孤例,距离太阳仅有15光年的红巨星格利泽876的三颗大行星格利泽876e、b、和c的运行周期也是1:2:4的关系。这种数字上的巧合并非完全是巧合,而是不以这种周期运行的星体系统会受到更多的摄动影响,从而不能长期稳定存在。很显然,木星的体量就说明,其卫星系统的产生必然早于其他行星,我们也完全可以合理推测,格利泽876这颗恒星及其行星系统的寿命已经非常悠久,必然长于太阳系,所以才演化为轨道共振的稳定状态,这就好像如果你发现两颗星体已经互相潮汐锁定,你就知道它们必然已经很老了。既然,在天文尺度上都可以观察到明显的量子化现象,那么我相信,通过合理的假设,我们总是可以为粒子层面的量子化现象找到一个坚实的微观基础,而不仅仅是简单而无脑地将量子化作为一种先验的公理甚至神意进行无条件接受。

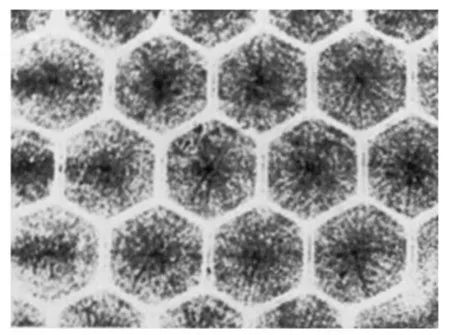

事实上宏观和中观的量子性还有很多很多例证,而最主要的来源是各种自组织现象。比如由化学震荡导致的化学钟现象,其颜色的变化周期就是量子性的,以至于可以当作时钟来使用。比如Benard对流导致的六边形网状花纹,看看下面这张图,你猜得到这是什么吗?这不是什么高科技景象,这仅仅是在烧水而已,只要对扁平容器中的水进行均匀加热,水面就会自然呈现出这样高度规律性的整齐图案,超级稳定而且肉眼可见。

事实上,我们在宏观和中观世界能够找到的量子化现象的种类远远多于在微观物理世界中的案例,而这些宏观和中观的量子化现象,全部是可以用更微观的机制来解释的。那么请问,我们有什么理由认为,微观物理世界中的量子性就是不可分析、不可解读的绝对真理呢?

如果我的汤圆模型成立并且电子的确还有内部构成的话,关于光电效应和电子跃迁的学说就要改写了,并且光速不变原理也可以有一个更加接近经典世界观的解释,衍生而出,或许还可以给质量的本质一个不同于希格斯机制的定性解释,并顺便归拢归拢日益庞大的粒子家族。

先说光电效应和电子跃迁吧。按照目前的说法,低能级的电子吸收特定波长的光子,从而跃迁到较高的能级,而相反的过程是,高能级的电子发出特定波长的光子,从而跃迁到较低的能级。这种理论固然不能算错,但很可能只是表象,如果电子还有结构还可以细分的话,你就很难想象它可以在经受巨大冲击和加速度后保持原模原样的金刚不坏之身。另一种可能的解释是:

原子发光的过程并非电子从高轨跃迁到低轨,而是高轨的电子发生了崩解,甚至高轨本身就没有一个成型的电子,只有一片高轨电子云。这些电子云陨落回了原子核,打破了原子核的平衡,所以原子核又重新喷发出一些新的电子云,而新的电子云依上文中的机制同样遵循角动量量子化的限制,只不过处于较低的轨道而已。高轨与低轨之间的能量差值,就被原子核直接以特定频率的光子发射了出来,这,就是特定元素单原子的发射光谱的来源。

至于吸收光谱的产生,则更加复杂微妙一些。我认为,电子本身并不能吸收光子,吸收光子的其实是原子核,原子核可以吸收几乎任何波长的光子,但原子核在现实中体现出极难吸收光子的特性(只能在晶体中吸收频率很高的光子,比如X射线和γ射线),其实是它将它消化利用不了的光子又原封不动地排出出来了而已。为什么光速在介质中会显著降低,很可能就是经历了原子核吸收再发射的过程,虽然目前关于光速被介质降低的原因也有各种理论,但都没有吸收再发射的理论简明易懂。

参照上面的原子核结构图,当原子核吸收了一个光子之后,所获得能量就会给与高速旋转的内部电子云一个法向速度。如果法向速度足够大,大到无需等待一个旋转周期就能够直接从外壳缺口冲出的程度,就会发生光电效应,一个电子会彻底脱离该原子核并飞向远方。如果法向速度没有那么大,就仅有满足切向速度是缺口速度整数倍的量子化条件的电子云能够从缺口飞出。由于被入射光子赋能,飞出的电子云极大概率是高轨的,最终就会体现为好像在高轨出现了一颗电子。同时,由于高轨电子云的出现和原子核负电物质的减少,由于同种电荷相斥,低轨电子云会受到一个指向原子核的合力,最终会陨落于原子核。从表象上看来,就好像一个电子从低轨跃迁到了高轨,但事实上,此电子非彼电子。如果法向速度既没有大到足以产生光电效应,又不符合角动量量子化的条件,那么经过一些内部过程之后,这些能量只能原封不动地以入射光子相同的参数发射出一个新的光子,就好像该原子和该光子没有发生任何反应一样,唯一的改变就是耽误了一点时间,所以光速在介质中变慢了。

一句话概括,跃迁只是幻象,崩溃和重组才是本质。

不仅跃迁和光电效应是如此,电子对势阱的穿越和场致电子发射更是如此。为什么明明输入的能量或者场强不足以使电子脱离原子核,却往往会有不守规矩的电子跑出来?因为根本就没有一个个金刚不坏的电子!出来的这个电子根本就不是从势阱中或者物质中跑出来的,它是直接从虚空中的稀薄电子云里依概率涌现出来的!

如果上述一切成立,我们就可以给光速不变原理一个微观解释了:根本不存在光速不变原理,但我们所感受的光速也确实是不变的(已经麦克尔逊莫雷实验及其多个改良版本反复验证),根本原因在于,我们(普通物质)只能接收到以标准光速传播而来的光,如果有更快的光或更慢的光,物质根本就接受不到,更不会产生任何可观测的效应。

这个解释是极其根本而强大的,因为光速不变原理和电子吸收光子这两个传统理论其实存在巨大的内在矛盾,但人们总是选择无视它。如果光子真的是被电子吸收的,同时光速又不变的话,那么电子在高速运行的过程中,根据多普勒效应,迎面对冲而来的光子和背面追赶而来的光子的频率其实是显著不一样的!这也就意味着,哪怕是完全相同的光子,如果迎面照上一颗电子,光子会发生紫移,该电子接受到的能量会变高,如果背面照上一颗电子,光子会发生红移,该电子感受到的能量会变低。但是,尽管接收到的能量迥异,却完全不影响终末状态,电子都会老老实实地跃迁到上一个能级轨道上去?!

如果你觉得上面这个bug还不够醒目得话,我再给你一个更加极端的例子。假设一摸一样的甲和乙在飞速且匀速地互相远离,此时对双方是镜像的,忽然甲向乙发出了一个光子,由于红移效应,以甲为参照系,光子的频率和能量在数值上更高,以乙为参照系,光子的频率和能量都会更低。那么请问,消失的能量到哪里去了?

我知道,从相对论的角度可以给这个现象一个解释,但这个解释十分不直观以至于不值得复述,而且他们永远无法回答,该光子究竟携带了多少能量。或许该光子离开发射体后,已经在宇宙中独自奔行了100亿年,但接收到它的受体能通过它获得多少能量,却取决于接受那一刹那受体的速度。

并且更荒诞的是,发射体因为在100亿年前发射这个光子而失去了多少能量,也完全取决于受体在100亿年后的速度。

最最荒诞的是,就连这个光子究竟在虚空中走了多少年,也是取决于受体速度,如果受体正在飞速远离发射体,那么根据光速不变原理,该光子的飞行时间也会大大缩短,如果受体正在飞速靠近发射体,该光子的飞行时间也会大大延长。

这个例子是如此荒诞,让我详细展开一下吧:假设一个遥远恒星距离地球99亿光年,正常来讲,其光从脱离该恒星到抵达我们的时间就应该是99亿年,这个很简单,没问题吧?现在,假设地球附近一个确定的空间位置有一艘高速飞船通过,速度为0.1倍光速,并且在此时接收到来自该恒星的光子。如果该飞船朝向该恒星,因为光速相对于飞船恒定,所以从飞船上看来,该光子相对于该恒星的速度仅有0.9倍光速,所以该光子从离开恒星到抵达飞船耗时110亿年。如果该飞船背向该恒星,因为光速相对于飞船恒定,所以从飞船上看来,该光子相对于该恒星的速度却有1.1倍光速,所以该光子从离开恒星到抵达飞船耗时90亿年。这种程度的时间变化,远大于相对论的时间膨胀效应,而且相对论的时间膨胀效应本身也与方向无关。

你不觉得这一整套说法非常反智吗?如果光子是一个客观存在的物体,而且在被接受时彻底消亡(也就是说并没有剩余的残片带走能量的差值),它所携带和传递的能量怎么可能如此变动不羁?甚至连实际飞行时间也会受到受体瞬间速度的决定性影响?

所以,我设想了一种新的光的传播机制,可以解释上述现象,并且解释光速不变现象的成因:

第一,光在真空中传播的时候,只有电磁场的传播,并没有任何具有丝毫粒子性的光子存在。换言之,此时光就是纯粹的波,不是粒子,也没有所谓波粒二象性。

第二,具有粒子性的光子,是在接触到受体的刹那间,由虚空中涌现出来。换言之,没有受体,就没有光子,光子是受体和电磁场互相作用的产物,而非一直在虚空中奔行。光子的动量和相应的光压也是在这一刻才产生,相应的,发射体的动量改变也是在这一刻才发生,而非发出光的时候就发生。

第三,光在经过长时间的传播后,其波函数的覆盖范围十分广袤,在跨度若干光年的范围内,都有可能涌现出一个光子。但只要光子在一个地方涌现,其他地方就失去了涌现该光子的可能性。你可以想象一根圆弧形的带电压的超长导线,更进一步想象一个导电的圆弧面,只要一处接地(即涌现光子),其他各处电压纷纷归零,失去涌现光子的可能性。

第四,能量传递是瞬时发生的,只有当光子涌现的时候,才发生能量传递。换言之,当没有受体接收到光的时候,发射体本身只是发射出一种虚拟的场或者势,并没有发射或损失任何能量。

第五,经典的发光过程来自于电子的跃迁,但如果电子是离散的是残片化的,那么其发出的电磁波就不是一个参数确定的电磁波,而是一组波频率各异的电磁波。更重要的是,我认为其波速是变化的,既可以比光速快,也可以比光速慢,不同的频率对应不同的速度。

第六,真正决定光速的不是发射者,而是接收者,因为接收者只能接受相对于自身为光速的电磁场所产生的光子!对于速度过快或者过慢的电磁场,接收者会选择无视!这种速度选择机制是完全内禀的,多半与正负电荷的比例及构型有关。而当物质凝聚成中子星甚至黑洞之后,它们或许会对光速有不同的选择口味。当接受光子的行为发生时,不但圆弧面上所有其他地方都失去了接受该光子的可能性,而且在径向上由其他潜在受体接收到频率不同的光子的可能性也一并消失。学术地讲,不仅波函数坍缩,波函数组也同时坍缩。

在以上的假设下,光子携带能量的多少、飞行时间的长短所存在的悖论就完全消失了,速度合成完全可以在经典时空观下进行。同时,这里明显引入了比光速更快的信息传播速度,波函数和波函数组坍缩的触发信号的传递速度明显远远大于光速,几乎可以视为瞬时发生。但光速不变的现象仍然存在,因此,我们仍然可以导出相对论的主要结论,比如长度和时间的洛伦兹变换等,而不是完全推翻相对论,但洛伦兹变换只是表象,而非本质。

一个例外来自于质量的变化。引力波的传递也是光速,也遵循类似的机制,所以,相对论中关于相对运动速度会使物体质量变大的结论看似仍然成立,但其实却蕴含着一个巨大的BUG。我认为,变大的只是相对于参照系的惯性,而非质量本身,也就是说外力使高速对象变速的能力变弱了,但高速对象的引力使其他物体变速的能力却没有改变。

一个思想实验:我们可以假设两个相聚遥远的相同的电中性物体,参照系设在它们的中点,两个物体具有指向中点的较大的初速度,比如0.9c。它们因为彼此间的引力会开始加速靠拢,并且最终碰撞在一起。

如果因速度而变大的是质量本身,那么随着质量的增加,它们之间的引力会飞速增大,加速度也会飞速增大,a=Gm/R^2=Gm0/R^2(1-v^2/c^2)^(1/2),速度也会显著增加,并进一步增大质量,最后会使得两个极大质量的物体以无限接近于光速的速度发生碰撞。计算它们之间的重力势能成了一件非常复杂的任务,任何两个原本很轻的物体之间都有可能发生宇宙大爆炸级别的碰撞。

如果因速度而变大的仅仅是惯性,虽然它们也会因引力而互相加速,但a=Gm0^2/mR^2,这个数值明显比上面要小得多,两者相差(1-v^2/c^2)倍。在这种情况下,重力势能仍然是传统经典模式,两个小不点的碰撞也不可能引发过于夸张的大爆炸。

很显然,后者才是真实世界。质量并没有变化,变的只是惯性而已,因此引力也没有变化,否则,引力的变化足以引起质量增加、速度增加、质量再增加、速度再增加的正反馈,那么宇宙中随处都会是微粒碰撞引发的大爆炸了。

据我所知,爱因斯坦本人只是说光速不变,而从来都没有说过光速是宇宙中最快的速度,光速不可超越只是后人的妄加揣测、牵强附会。事实上,爱因斯坦的引力波理论本身就隐含了光速可以被超越的可能,因为他在最初提出引力波时,提出了三种形式的引力波,分别是横横波、纵横波、纵纵波,但经过好事之徒的计算,仅有横横波是以光速传播,而纵横波、纵纵波都可以超越光速。

上图摘自某主流不可说百科“引力波”词条。

最后,让我们来谈谈粒子加速对撞机和超重粒子,以及很火爆的希格斯粒子。在粒子高速对撞的时候,会产生很多奇怪的东西,最奇怪的莫过于一些很重(质子、中子的数十倍甚至数百倍)但极其短命(比如10^(-12)秒)的粒子。

物理学家做了大量的工作,发展出一套繁复的基本粒子理论来解释这一切,并且会预言新的介子和超重粒子,再通过不断加大碰撞能量来验证之。但他们验证的标准其实非常粗糙,基本上就是在示踪剂里大海捞针,一旦找到一个质量或者质荷比大概差不多的粒子,就会宣称已经验证了理论预测。粒子的质量误差可以很大,他们因此发明了“粒子宽度”这个概念,也就是粒子质量可以上下浮动的范围,据说这是因为测不准原理。

打个比方吧,我让你去找小明,男,体重60公斤,你看到一具男尸,重70公斤,你就可以宣称你找到了小明,因为小明的“粒子宽度”可以是20公斤,浮动10公斤很正常。更详细的验证是不可能的,因为小明过于短命,即便是他是男的以及重70公斤这两个基本信息,都是通过他死在示踪剂中的尸体痕迹推算出来的。

最妙的是,天才物理学家希格斯构建了一个希格斯场和希格斯机制,据信可以解释很多质量的来源,仅有质子和中子的质量不能解释。这个天才的想法或许已经接近了真理,但也有可能是将简单问题进行了复杂化。问题是多方面的:

第一,各种超重和短命的粒子只是对撞机的产物,而且其质量误差显著,有没有可能,其质量通过最简单的质量方程就能由相互碰撞的两个粒子的能量来推之?一个显而易见的事实是,通过总能量与质能方程,必然能确定所能产生质量的上限。如果该上限被突破,也就可以宣布相对论破产了;如果实测低于该上限,那也只是剩余的能量散逸了而已。

第二,在对撞机中,实际发生对撞的次数远远多于实际发现的目标粒子数量,是否可以用偶然发现的一个粒子来代表碰撞反应的必然机制?打个粗俗的比方吧,你观察了1亿个人,发现了1例双头婴,是否可以据此证明人就是有两个头的?这种粗糙而大胆的验证方式,与巫师用龟壳来占卜有什么本质区别?直说吧,碰撞产生相应的特殊粒子,是必然还是一种概率?

第三,随着希格斯玻色子被“发现”,似乎我们的基本粒子标准模型已经找齐了最后一块拼图,那么请问,如果未来的技术可以大幅度提高对撞机的能量水平,是否还有发现更重的粒子的可能性?我们是否可以认为粒子物理学已经基本完备?特别是,高能物理都忙于解释高能量高质量低寿命粒子的蛛丝马迹,却没有任何一个理论可以哪怕大概计算一下,为什么不同成分的原子核会具有特定的且相差巨大的半衰期?这个问题难道不是更具基础理论意义和工程现实意义吗?

我认为,过分执着于标准模型是没有意义的,这只不过是一群数学爱好者的自娱自乐而已。如果说6种夸克、8种胶子的模型就能解释解释原子核的构成的话,那么10^10^10个更小的微粒显然也可以,因为自由度大了太多,只要找到合适的模型,它必然能模拟出一切物理现象。

以传统的证据采信标准来看,今天的高能物理学界对证据的认定标准宽松得几乎等于没有标准,只要有一点捕风捉影的蛛丝马迹,就能认定一种新粒子,进而认定一个理论,就好像只要找到一个暗粒子,就能认定全宇宙的物质大部分都是暗物质一样。因为实验设备和使用成本的昂贵,事实上基本上就没有人可以奢侈到大范围调整参数来观察不同条件下的实验结果,也就是说,完全没有对比实验或对照组。我坚信,如果人类具有1万台供能充足的大型对撞机并且昼夜不停地轰击,还会有海量的“新粒子”涌现出来,以至于形成基本连续的谱系,以至于让物理学家们解释得疲于奔命。

我认为,质量不过是能量在空间上的拥塞,所以质量和能量是可以互相转化的。当能量流较低的时候,自然以光速在空间中流动穿行;当能量流很高的时候,如果超越了局部空间的最大负荷,空间就会发生拥塞,进而产生质量。大量重子和超重的基本粒子其实一点都不基本,它们只不过是微观世界中恰恰满足某种共振效应从而能够活得稍长一点的团块而已。只要碰撞能量足够大,你就会有源源不断的新粒子可以发现,直到最优秀的学生也记不住基本粒子繁多的名目。

结束语:作为一个无比严谨的人,我不会像绝大部分科学家们那样,轻易草率急不可耐地宣布证实或否定了任何理论,我只是提供了另一种视角和可能性。我的看法很简单,不用玩弄时空和量子性,从另一个更贴近常识的世界观出发,只要找到巧妙地切入点,我们仍然能够解释所有的物理现象,甚至可以给出更加简明贯通的解释。现代物理大厦是由很多聪明人花费了海量的时间和经费搭建起来的,我也不可能靠一己之力就搭建一套等量齐观的理论出来,所以,本文仅仅是一个启发式的漫谈而已。

我的这些想法,有一种深刻的哲学动因:

我希望,并且相信,宇宙是自然演化的,而非被人为设计和制造的,宇宙是无限的,而非有穷的。

三个夸克通过胶子的连接构成一个质子或中子这种主流理论,看起来的确很精致,但却暗含着坚定的神创论和封闭性。而我所提出的,无穷多更小的微粒构成一个粒子这种另类理论,却蕴含着无穷的演化可能,这样一个宇宙,几乎不可能是受造的。

一个事物如果是人造(含神造、超级计算机模拟等各种变异人造论)的,必然可以清晰地分为若干个标准化的独立部件,因为人造意味着优化、简洁、确定、通用、少冗余。一架飞机,就算是非常复杂的人造物了,但也不过几千个部件而已;但一个人呢,却是由近40万亿个细胞构成。

对于一个自然演化的世界而言,极大的冗余度是基本特征,如果没有冗余度,演化根本就不可能进行,因为任何改变就等同于故障。一个大冗余度的混沌系统,在适当的条件下,也可以通过自组织的方式涌现出宏观层面的秩序,但并不意味着该宏观现象是刚性的、必然的、永恒的存在。物质,不过就是基于超微观混沌而涌现出来的自组织现象而已,有规律,但无任何不变的实体,而且无限可分。

我必须坦白,我深受佛教世界观的影响。佛教其实是无神教,相比之下,犹太教、天主教、东正教、环保色教、新教都是一神教,而道教、萨满教、几乎所有的原始宗教都是多神教。西方文化背景成长起来的人,天然就是神创论的信徒,他可能不信教,但他会不可避免地接受文化中的审美和预设,从而缺乏道法自然的精神。

一花一世界,一叶一如来。

刹那万劫。

介子纳须弥。

诸微尘,如来说非微尘,是名微尘。

一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

此文几乎痴人说梦,不求谁人能懂,不过给自己一个交代罢了。相应的哲学问题,以后的文章再详细展开。物理学决定了世界观,所以会以人们意想不到的方式,深刻影响社会的风气和走向,这是纯粹心理上的影响,与技术无关。

欢迎加会员与作者进行深度交流,会员费800元,含老号文章合订本、私密猛文禁文合订本、会员群、3个提问机会和半小时电话咨询时间。

附:明公文集目录

以下为老号《摸象的盲人》公开发表过的系列文章。

太多太多文章因为过于透彻所以无法发表,比如最近写的《从俄乌冲突看大国博弈》、《戴笠之死》等,还有旷世奇文《如何快速建立一个名门望族》。