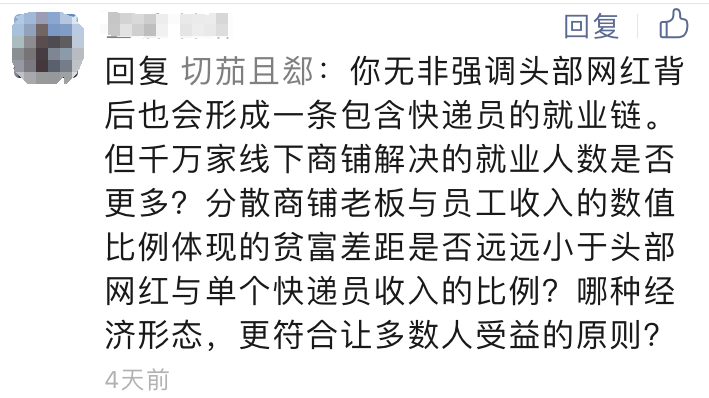

前几天评论(痛骂)了印尼禁止直播带货的事,毫不意外的,引来一片反对声。

超市的发明者是一个叫迈克尔·J·卡伦的美国人,我们就叫他伦哥吧。伦哥在发明超市之前是一家商店的高管,经营商店的过程中,他琢磨出了一种新的商店模式——一种自助取货、明码标价、面积超大、商品品类丰富的商店模式。

1930年8月4日,伦哥的创业项目,世界公认第一家超市,金卡伦食品公司开门营业。这超市一经推出就大获成功,为什么呢?因为消费者欢迎。消费者欢迎的原因无非就是丰富了他们的生活,降低了生活成本。

与经营模式相对应的,超市给人的生活带来了巨大的改善,不用讲价费口舌,不用去村东的老王家打完酱油再跑到村西的老李家买韭菜,推着购物车一次性可以采购大量日用品供一个星期生活。这种方便实惠的生活习惯,我们普通人在超市发明之前想都不敢想,或者说根本想不到。

这种方便背后必然是巨量的资本投入和供货渠道整合,可以想到,当时伦哥超市的1000多种商品需要对接不少商家、经历不少经销谈判才得以上架。

巨大的投资,目的当然是赚钱,金卡伦当时号称“世界上最大的价格破坏者”,价格低廉的商品满足了大量消费者的需求。消费者得到实惠的同时伦哥也获得了巨额利润,这就是商业的神奇之处,商家和用户在交易的过程中实现了同时获利。

为什么能同时获利?经济学告诉我们,价值是主观的,人会为了改善自己的处境采取行动,自由交换是自愿行动,自愿行动的目的一定是让自己的处境更好一些。我认为购买商品之后我的处境会更好一些,我才会掏钱去买。

二

咱们再回到直播带货的话题。

按照不少人的逻辑,大资本开发超市零售业,虽然自己赚钱了,消费者获益了,但是他们挤占了多少传统商店的生存空间啊!那么多“分散商铺”因为超市的出现走向凋零,店员失业,几家大超市能解决几个就业?这个人数对比显然不符合“让多数人受益的原则”。

咱们暂且都不论他这个“人数对比”是不是想当然,首先如果所有新的商业形态出现的时候我们都是这种“保护旧产业”的思维,然后按照这些喊打喊杀的声音去严格执行,现在人类的生活水平能发展到什么程度?

按照他们的逻辑,有什么能比人工挑水、人工挖路、人工种地能解决更多就业问题?多简单呀不就是就业嘛,给每个人找个事情做还不容易吗?就现在,也别限制什么直播带货,全体城市青年赶回农村去种地,一人一份工作妥妥解决了。

所谓“就业”的前提是创造价值,价值就是让市场中的消费者受益,要不然人家凭什么给你掏钱。他们脑子里的就业是死的就业,是有一个工位给他发工资的就业,是为了就业的就业,是否创造价值无关紧要。

当然有人要反对了,说我举的例子极端了,网红直播带货跟超市是两码事,“分散商铺”跟回村种地也是两码事。遇到这种反驳我该怎么回应?我只好还是那句“去看经济学吧”。

类比本来就是无效的论证,我举超市的例子也是为了方便理解。关键不在超市,也不在种地,关键在于蕴藏在其中的同样有效的经济学逻辑。

一个非常明显的逻辑就是,更大的成交量,一定意味着更多人的状况得到改善,从超市到传统电商再到短视频直播电商,遵循的都是这样的逻辑。这不是一个递进的关系,而是各种模式虽然先后出现但是并列存在的关系。有人选择逛超市,逛实体店,有人选择上京东淘宝,有人选择看抖音快手直播购买,当然也可以一边逛超市一边上京东对比价格。

一切都是消费者的选择,如果某一种模式被消费者用脚投票投死了,不赚钱了,那就说明这种模式真的不符合市场需求,不符合消费者利益。说句不客气的话,凭什么强行要求市场接受一个没有价值的岗位?

三

那些新生事物反对者的问题还在于静态思维,因为被抢占市场的线下商铺并不是真的死了。

实际上电商乃至直播电商对传统线下店所起的更多的是带动作用,人家开网店我也可以开,人家直播带货我也可以带,人家送外卖我也可以送。

去小饭店吃饭的时候不知道有多少人注意过,那些店里一共七张桌子、一份盖饭十六块钱、每天也去不了几个人的小饭店,因为外卖平台的加入每天多了多少订单。按照那些人的逻辑,外卖平台明明是抢了饭店的市场啊。有多少传统零售商品的供货渠道从小商店增加到大超市,甚至自己开起了网店,自己开始在抖音上卖货。

更多的销售渠道明明是为商家和消费者提供了更多选择,增加了更多的交易机会。而所谓的直播电商只是巨大的生产销售网络上的一个小小的环节,况且还远远做不到、而且我认为永远做不到消灭线下商铺,甚至连“威胁”都要画个问号。真正威胁所谓“实体经济”的力量是什么?我就不多说了,还是那句话,“去看经济学吧”。

所以一开始截图里面那位朋友,他的发言有两大问题。

一是把讨论范围局限于“销售”这一个工种,最多加个“快递”。眼里只有销售,那么整个世界就是“一部分销售侵占了另一部分销售的业务”,“这部分销售带动起来快递业务没几个人受益,更大量的销售因为他们出色的业绩失业了”。

他没有想到的是,这部分销售带动的不仅仅是快递业务,还有更大的成交量,工厂更大的产量,在他眼里这些都不算是人吧,只有销售是人。还有一点他想不到的是,被抢了业务的这部分销售都是活人,活人可以自己找到出路,他操心错了地方。

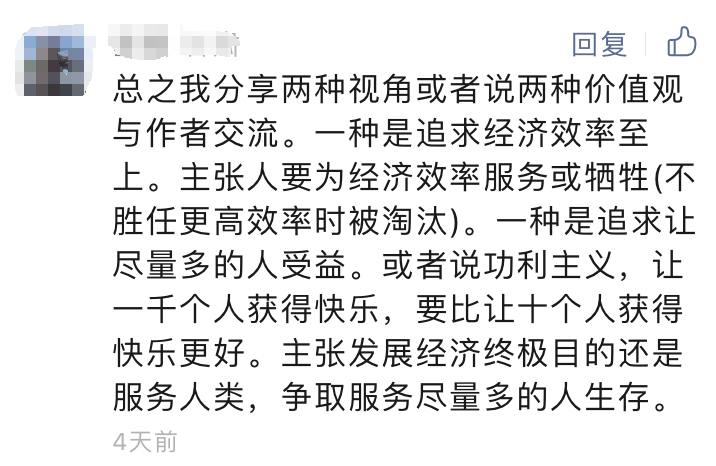

二是他把人的利益和经济效率强行对立,“要想提升经济效率,必须牺牲大多数人的利益”。

而正确的说法应该是,效率提升从一开始就是人们为了改善自己处境进而行动的结果,更高的效率、更丰富的商品明明是在改善所有人的处境。每一个人都是消费者,他们怎么就那么见不得大家的生活变好呢?他们怎么就那么见不得人家有本事的人赚钱呢?

要我说,与其装模做样的悲天悯人,什么“一千个人的快乐好过十个人的快乐”,不如自己去好好工作多赚些钱,这才是真正为那“一千个人的快乐”做贡献。

推荐阅读: