哈耶克的自由观含混且矛盾,给自由的敌人提供了思想武器

哈耶克既没有发扬米塞斯传统,更没有超越米塞斯传统,而是在根基上反对米塞斯传统,并在很多领域致于独立思考,从而建立其胡说八道的含糊理论。他与门米范式的奥派的唯一联系,是他在狭义经济学的部分内容上,承习了米塞斯的教益。

他被人津津乐道的知识论,事实上与门米范式毫无任何理论联系。就我个人了解来看,哈耶克偏离门米范式的地方,都有不小的错误,无法理论一致地有效解释他想解释的现象。他是大多数自由派知识分子的智识天花板,不容触碰的G点,多年以来被他们奉为圭臬。

“尽可能多的市场,必要时尽可能多的国家。”

——1959年德国社会民主党哥德斯堡纲领的座右铭

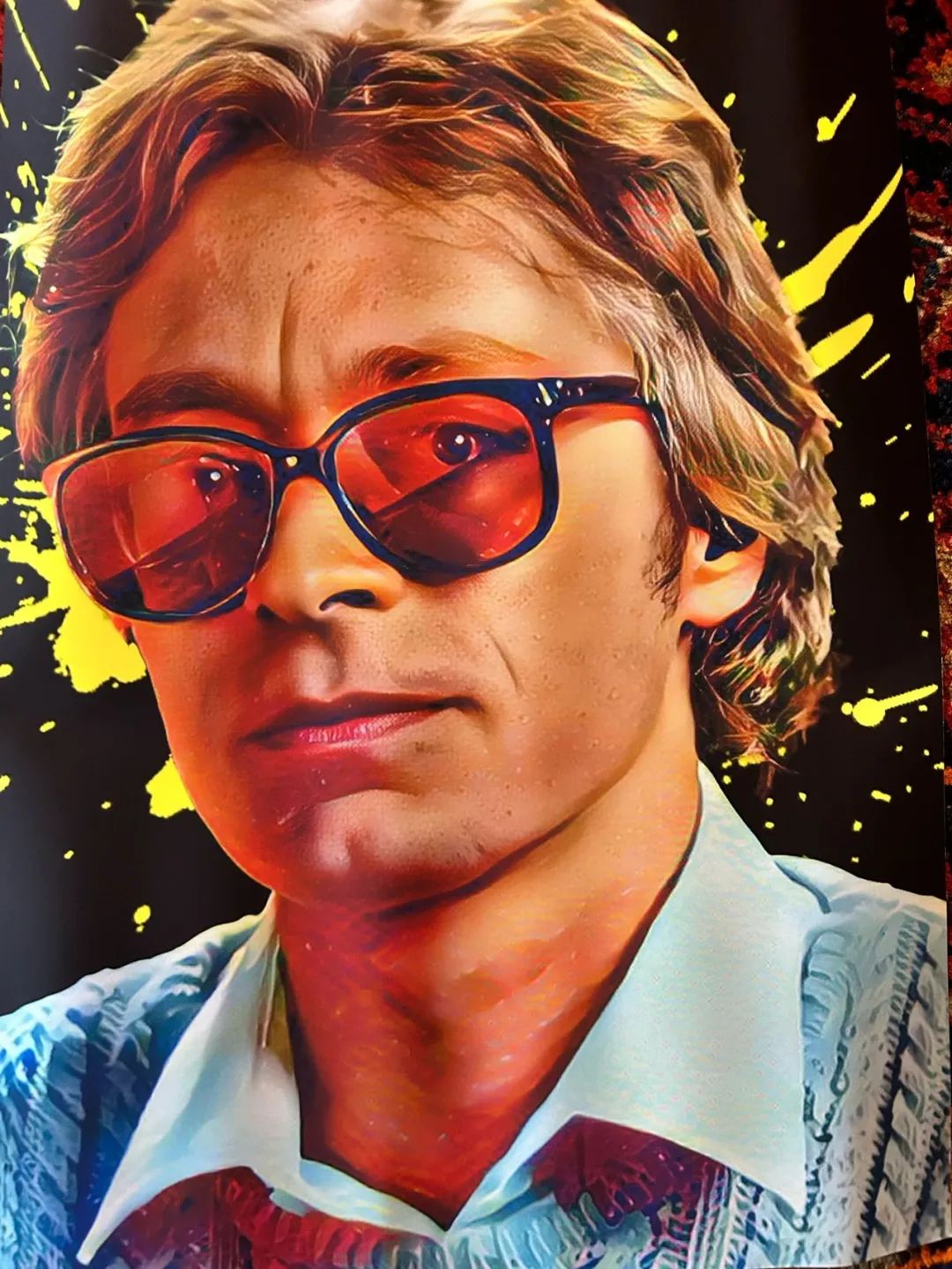

弗里德里希·A. 哈耶克通常被视为自由市场经济的坚定捍卫者及直言不讳的反社会主义者;事实上,他的一生是一场崇高而绝大多数时间注定孤独的抗争,旨在抵御不断高涨的国家主义及其意识形态浪潮。然而,以下事实不容忽视:

(1)哈耶克关于市场与国家作用的系统性见解,与现代社会民主主义者的观点并无本质区别;

(2)哈耶克秉持社会民主主义立场的直接根源,在于其对“自由”与“强制”作出了自相矛盾因而荒谬的界定。(另一根本性的认识论动因——哈耶克自相矛盾的反理性主义——将在主题二中展开讨论。)

根据哈耶克的观点,政府“有必要”履行以下任务(包括通过征税获取所需手段):政府不仅要“执法”与“抵御外敌”,更应“在发达社会中运用其征税筹资的权力,提供那些因种种原因市场无法或未能充分提供的服务”。(鉴于市场未能提供的商品与服务在任何时候都无穷无尽,哈耶克实质上赋予了政府一张空白支票。)

这些服务涵盖“防范暴力、流行病及洪水、雪崩等自然灾害的保护措施,以及使现代城市生活更舒适的诸多设施——包括大多数道路……度量衡的制定,土地登记、地图、统计数据的提供,乃至市场商品与服务的质量认证”。

政府职能还包括“确保每人享有最低收入”;“在经济低迷期通过支出分配介入市场”;资助学校科研;执行“建筑规范、食品安全法、特定职业认证、危险品(武器、爆炸物、毒药及毒品)销售限制、生产安全与卫生条例”,并运营“剧院、体育场等公共设施”;政府应运用“征税权”以促进“公共利益”。

此外,他通常认为,“有理由相信,随着总体财富的增长以及人口密度的增加,那些唯有通过集体行动才能满足的所有需求的占比将会持续上升。”

在《自由宪章》一书中,哈耶克主张政府应确保“货币稳定”(尽管他后来转向一种激进的货币非国家化方案);政府需推行一套广泛的强制保险制度(即“旨在预防更大强制的强制手段”);公共保障性住房被列为政府可能承担的任务;同时,“城市规划”和“分区规划”也被视为政府的恰当职能,但前提是“收益总和必须超过损失总和”;最后,政府还应承担“提供休闲娱乐设施或机会,保护自然美景、历史遗迹、科研场所、自然公园及自然保护区等”职责。

此外,哈耶克坚持认为,我们必须意识到,政府规模的大小、是否扩张及其扩张速度并非关键所在;唯一重要的是政府行为是否符合特定的形式要求。“重要的是政府活动的性质而非其数量”。在哈耶克看来,税收本身及其绝对数额并非症结所在。税收——如同强制兵役一样——就不再具有强制措施的本质。

如果税收和强制兵役至少是可预见的,并且无论个人原本会如何支配精力都要强制施行,那么强制本身的弊端便在很大程度上得到缓解。当已知必须缴纳一定数额的税收构成我所有计划的基础,当一段兵役期成为我职业生涯中可预见的一部分时,我便能遵循自己的总体规划,并且如同在社会中学到的那样,尽可能减少受他人意志支配的程度。

但请务必实行比例税制与普遍兵役制!

鉴于术语层面的概念模糊性及前述政府职能,哈耶克和现代社会民主主义者的区别仅归结为这个问题:邮政服务是否应私有化(哈耶克说,应该)。

上一个论点所引用的最后一段话,充分揭示了哈耶克社会民主主义政府理论的根源:其关于自由与强制定义的荒谬性。哈耶克将自由简单定义为不存在强制。然而令人费解的是,他并未遵循古典自由主义的悠久传统,将强制明确定义为对他人或其通过先占、生产、交换而合法获取的财产施加身体暴力或暴力威胁。相反,他提出的定义仅有一个“优点”——含糊其辞。

所谓强制,“指一个人对另一个人的环境或处境施加控制,迫使后者为避免更大的恶害,不得不放弃自己既定的行动计划,转而为前者的目的服务”;或表述为“当一个人的行动被迫服务于另一个人的意志,且行动目标完全指向他人而非自身时,强制便已发生”。与此截然相反,自由则是“一种每个人都能运用自身知识(而非其财产)追求自身目的的状态”。

这个定义完全未涉及行动、稀缺物品和财产。相反,“强制”指向主观意愿(或计划、想法与期望)的一种特定组合。然而,正因如此,它缺乏实用价值。首先,它无法充当行动指南(若我不想实施强制行为,此刻此地我能做什么?),因为通常我并不知晓他人的意愿或计划,且无论如何,要完全了解所有其他人的意愿绝无可能。即便我渴望避免强制,也绝无可能事先就确保自己计划的行为不会强制任何人。

然而显而易见的是,在对他人计划一无所知、甚至除自身计划外确然无知的情况下,个人也必须被允许“正确地”行动。为此,区分“自由”与“强制”的标准就必须是客观的——它必须指向一个具备物理描述的事件/非事件(行动人必须对其结果拥有物理控制权)。

其次,哈耶克的定义作为一种回溯性(事后)的正义标准同样失效(A对B的指控是否成立;谁有罪,谁无罪?)。当A和B就清白与罪责(包括赔偿和/或惩罚)达成共识时,哈耶克的标准不会产生问题。

然而,在意见一致的情形下,任何标准都不会失效。问题恰恰出现在哈耶克的标准本应发挥作用之时:当原告与被告意见相左却仍需裁决之际。由于哈耶克的定义缺乏任何物理的(主体间可确定的)标准,其判断便沦为武断。作为心理谓词,哈耶克的自由与强制范畴与每一种真实的、物理的事态都相容——它们无法进行实质区分。

相应地,哈耶克在应用其定义时也出现了混乱和矛盾:

1. 在运用其定义时,哈耶克一方面主张,发起和威胁使用身体暴力构成“强制”,并认为“武力或暴力威胁是强制的最重要形式”。他指出:“当一群武装的征服者让臣民为其劳作,当有组织的匪徒勒索‘保护费’时,才是真正的强制。”

2. 一方面(见上文引文),哈耶克却将发起或威胁使用身体暴力的行为——例如强制服兵役或征税——归类为“非强制性”行为,其理由在于,此类侵犯行为的受害者能够明确预见并适应它。一方面,哈耶克将身体暴力等同于“强制”。

另一方面,他并不接受将不存在身体暴力或伤害作为“非强制”的判定标准。“武力威胁并非行使胁迫的唯一途径。”即使A未对B或其财产实施物理侵犯,仍可能构成“强制”。

哈耶克主张,当A拒绝向B提供后者所期望、且被B视为“对我的生存或维护我最珍视之物至关重要”的物品或服务时,即构成强制。哈耶克断言符合此标准的情形实则寥寥无几:例如矿业城镇的矿主解雇工人被视为“强制”;同理,若沙漠中唯一水源的所有者拒绝售水,或不愿以他人认定的“公平”价格售水,亦被称作“强制”。然而我们不难发现,哈耶克的标准实则具有无限延展性。

个体任何和平行动都可能被他人——甚至是任意数量的人群——解读为“强制”,因为每个行动本身即意味着对无数其他可能行动的放弃。只要有人宣称这种不作为的实施“对维护我最珍视之物至关重要”,那么每一次不作为都将转化为“强制”。

然而,若将拒绝施以援手与身体暴力一概视为“强制”,矛盾便随之而生。倘若A的不作为对B构成“强制”,那么B必须拥有针对A的“自卫”权。

此时B唯一的“自卫”方式便是对A施加身体暴力(迫使A做其本不愿做的事)——但这又意味着身体暴力本身不再能被定性为“强制”!在此情境下,身体暴力反成“自卫”,而“强制”反而指向平静拒绝参与交易的行为,以及抵御任何在暴力胁迫下被迫完成的交易。

反之,若将身体暴力定义为“强制”,则B无权对不作为的A进行“自卫”;若B仍执意为之,自卫权便归属A——可如此一来,不作为本身又无法构成“强制”了。

3. 源于这些概念上的混淆,哈耶克得出了“强制不可避免”这一荒谬论点,并提出了同样站不住脚的政府辩护理由。他声称:“然而,强制是无法完全避免的,因为防止强制的唯一办法就是以强制相威胁。自由社会解决这一问题的办法是赋予国家强制的垄断权,并试图将国家的这一权力限制在需要它来防止私人强制的情况下。

”然而,依据哈耶克对强制的两种定义,这一论点根本难以成立。若将拒绝施以援手也视为“强制”,那么身体意义上的强制便成为必要(而非“不可避免”)。

反之,若仅将实施身体暴力及以身体暴力相威胁定义为“强制”,那么它则是完全可以避免的:首先,因为每个人都能控制自己是否会对他人发起身体攻击;其次,因为每个人都有权动用一切手段抵御他人的身体侵害。诚然,当身体侵害发生时,身体防卫必然随之而来,这一点无可避免。

然而,这种防卫性暴力的不可避免性,与所谓普遍意义上的“强制不可避免”毫无关联——除非混淆了攻击与防卫的本质区别,执意认为遭受攻击时自我防卫的威胁等同于发起攻击的威胁。若身体暴力被禁止,人们自然有权进行自我防卫。因此,将攻击与防卫一并归入“强制”这一范畴是荒谬的。防卫之于强制,如同白昼之于黑夜。

然而,“防卫行为不可避免”这一事实,并不能为政府垄断强制权提供任何正当依据。恰恰相反,政府绝不仅仅是一个“防卫垄断者”,用以帮助私人个体避免那些因垄断而低效、否则“不可避免”的防卫支出。

政府对强制力的垄断,尤其体现为国家对公民施加暴力的权力,以及公民不得反抗政府攻击的相应义务——因为若非如此,政府便无法开展防卫活动。然而,这怎能构成对政府合理性的辩护?倘若一个人无条件向攻击者屈服,他或许就能节省下那些否则“不可避免”的防卫支出吗?

“此外,如果文明的形成源于道德上非刻意的渐变,那么,尽管我们可能不愿承认,一套普遍有效的伦理体系也永远无法为我们所知晓。”“演化本身不可能是公正的。事实上,若坚持要求未来的所有变化都必须是公正的,无异于要求演化就此停止。正是演化带来的诸多无法预料、无从预见、更遑论预先评判其道德属性的东西,才引领我们不断前行。”

或:“在我看来,佯装知晓进步的理想方向是极度的狂妄。受引导的进步并非真正的进步。”(至于哈耶克能否给东欧前共产主义国家提供任何建议,答案再简单不过:他除了建议寄望于‘自发演化’,别无他言。)

哈耶克反理性主义的特点在于,他并未像理应做的那样,去证明这个反直觉的论点。事实上,他甚至都未尝试让这个论点显得合理些。

哈耶克的反理性主义同样体现在他自相矛盾的表述中——常在几页之内就出现截然相反的观点(毕竟对反理性主义者而言,逻辑一致性并非必然要求)。例如,他提出“无财产则无正义”,同时却赞许地引用约翰-洛克的一段话,这段话可谓理性主义的典型表述:

哪里没有财产,哪里就没有正义”——这一论断与欧几里得的任何证明同样确凿。因为财产的观念意味着对事物的正当权利,而所谓"非正义"即是对此权利的侵犯或违背。既然这些观念的本质已如此界定,相应的名称亦既已确立,我便能如同确认三角形三角之和等于两直角之和一般,断定此命题必然成立。

最后,哈耶克有个特点,就在仅隔一页之后,当人们还在琢磨如何将洛克那种欧几里得式伦理观念,与“不可能存在普遍有效的伦理”这一论点相调和时,哈耶克来了个突然的辩证转折,又重回到他那相对主义的起点。

“当下存在的财产制度很难说是完美的;事实上,我们几乎还说不清楚这种完美状态可能是怎样的。” “近年来,传统的财产权概念被视为一种可调整且极为复杂的组合,在各个领域,其最有效的组合方式尚未被发现。 尤其是芝加哥学派(科斯、德姆塞茨、贝克尔等人 )的研究“为未来市场秩序法律框架的改进开辟了新的可能性。”

哈耶克要么认为不值一提,要么根本没有意识到,洛克的产权理论与芝加哥学派存在根本矛盾。在洛克看来,自我所有权、先占(拓殖)、生产以及自愿交换等原则,是具有普遍效力的伦理规范。洛克的私有财产理论本质上是正义理论,他本人是一位伦理绝对主义者。

相比之下,芝加哥学派的代表人物否认存在合理且普遍有效的伦理的可能性。在他们看来,不存在所谓的正义。科斯及其同行认为,谁拥有什么、谁不拥有什么,以及谁是攻击者、谁是受害者,这些问题既非一成不变,也不取决于过往的行为。

相反,产权应在人与人之间进行分配,并随环境变化而不断调整,以实现未来经济效率的最大化。预期能以金钱衡量的最高效率利用某项资源的人将成为其所有者;在产权纠纷中,若避免争议活动所需金钱成本更低的一方,则被认定为攻击者;而且,一旦最有效使用者或“最低成本规避者”的角色发生转移,产权就必须相应地进行重新分配。

连载合集

推文精选