我完整、认真地看了米莱75分钟的国情咨文演讲。有好几次,我跟现场的国会议员和观众一样,禁不住心潮澎湃、振臂高呼一声:米莱NB,TMD自由万岁!伴随着国会里许多人对米莱溢于言表的由衷支持,伴随着一浪超过一浪的欢呼雀跃,我们很清楚地看到,许多西装革履的国会大佬,自始至终眉头紧皱、面色凝重、如鲠在喉、恨之入骨。他们甚至在米莱讲出“五月公约”的第一条“私有财产不受侵犯”,全场掌声雷动的时候,也不愿意伸出自己的双手。合理的推测就是,他们不光反米莱,而且反对这个人类文明和繁荣的基本公理和常识。你要是认真听米莱都讲了些什么,就更会知道,那些人的想法绝对是:尽快除掉他,否则我们的“高级种姓”和奢华生活就到头了。然后,仇恨会让他们团结起来,处心积虑地实现这一目标。米莱在演讲之前,就说国会是个“老鼠窝”。他演讲的主题是“终结政治特权,重建阿根廷”。而坐在台下听他演讲的多数人,就是阿根廷的政治特权阶层,都是阿根廷的“高级种姓”、民众的敌人,所以这就是一篇“战斗檄文”,就是直面这些硕鼠在说:“硕鼠硕鼠,无食我黍”!米莱在当选总统以前,已经多次在媒体上说,这些阿根廷政客“都是盗窃犯”,但是那毕竟是以一个经济学家的身份在说的,那些人还可以装聋作哑地认为这就是个疯子、小丑。但这次,在阿根廷国会里,以一个总统的身份义正言辞、面对面地讲出来,而且说得逻辑很彻底,让人无法反驳,你就想想这些“老鼠”心里有多少头羊驼飘过。接着,他金句频出,看得人热血沸腾;但那些被奥地利学派早已视为无可辩驳理所应当的观念,在这些人看来简直就是匪夷所思,他们不会思考这些观念背后的原理与逻辑,而是会说:这孙子来搅局,要砸我的饭碗啊!米莱说:

阿根廷有60%的人陷入贫困之中,而你们在座的很多人,却很富有。

每一项许可、每一条规定、每一个程序、每一个行动,都是为了让这些掌权的政客们得到贿赂和不正当利益。过往的阿根廷政府,就是一个有组织犯罪集团。而这是一个有意识、有计划的体制,就像我说的身份政治一样,它代表着政客和他的朋友是一等公民,而善良正直的阿根廷人是二等公民的“种姓制度。”巨额的公共支出、赤字、债务、货币扩张制度,政治精英们利用这一体制从优秀的阿根廷人那里夺取财富,并把财富分给自己和他们的朋友们。

好了,不用列举太多了。这些阿根廷的婆罗门心里想,米莱你TMD不如报我身份证得了!被人指着鼻子这样道德攻击,人设崩塌,杀人的心绝对有。然后,平衡预算,意味着减少财政开支,而许多特权阶层,就是依靠财政开支活着的。裁撤了一半的部委,解雇了5万名公务员,这些人除了喝茶看报啥都不会啊,怎么活?国企市场化改革,那些喝着纳税人的血的人,再也无法养尊处优了;停止公共工程,交给市场运作,那些整天拿着阿根廷政府巨额合同,从税金中攫取利益的裙带集团,没钱赚了;工会领导人必须有工人的授权并经过严格的审查,他们没法为所欲为了。所以这些人心里怎么想?这TM道德羞辱完,还要断我的财路!他们绝对是宁愿过往的庇隆主义体制无限延续下去的,只要这种体制延续,政客手里就有审批权、就有公共资金,就会有无数人给他们好处巴结;他们的裙带关系户就不断有税金可以拿。至于民众到底是死是活,关他们什么事呢?

他们心里想,罢了罢了,那就规矩一点,以后偷着玩就行了。

“这个疯子”居然停掉了对各省的转移支付,他说这就是“收买选票和换取政治支持的肮脏交易”,阿根廷的省长们以后怎么玩?那就明面上拿“微薄的税金”,私下里私人飞机豪华游艇吧。可是米莱这孙子居然去达沃斯都坐的是商业航班,然后说:国家民航局将制定一项新的监管标准,任何政治家或他们的亲属,都不能乘坐私人飞机!

公务用车,你居然也清理了30%;每个国会议员配了30个秘书和顾问,你也要裁撤;玫瑰宫里吃一顿饭,你居然要钱……指望让印钞票继续,获取通胀利益,更是不现实了,米莱还没上台呢,就喊着要“炸掉阿根廷央行”,现在更狠——我们将对发行货币追究法律责任,这在技术上和道德上均是犯罪的做法。我们将提议这类罪行和反人类罪行等级相当。这样将没有追溯时效的限制,以使他们迟早为自己的行为付出代价。

全世界都没见过这么狠的,“发财”的路子全堵死了。

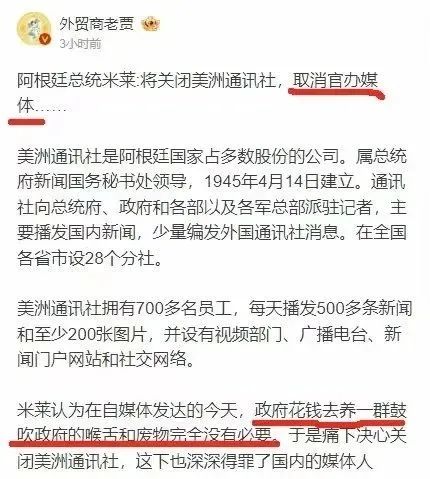

这还没完,他四面出击,对阿根廷“媒体走狗”也举起了手里的“电锯”:我们将关闭Télam通讯社,它曾被用作基什内尔的宣传机构;我们取消了一年的媒体官方广告……在我们这样一个贫困的国家,用人民的钱来收买记者的意愿,这是不道德的。

他甚至,要把阿根廷国家通讯社都关了:

![]()

最关键的是,这小子居然战斗力爆棚,勇往直前,他说:

我没有议会多数席位,没有省长或者市长,但我知道自己该做什么,知道如何去做,并且有信念去做。作为总统,我可能没有多少政治权力,但是我有数百万希望阿根廷变革的人民的支持。

我对权力没有什么野心,我们向民众争取选票,不是为了自己的权力,而是为了将权力交还给人民。我在做出决定的时候,没有考虑自己的政治前途。我们不像某些人一样,只想着下一次选举或自己的私利。

他甚至有一种慷慨赴死的勇气:

如果修复这个国家的代价是被社会遗弃,我将自豪地接受这一点。因为对我来说,没有比为自由而战更加神圣的事情了。

然后还直接放话:

除了极少数光荣的例外,我们的改革并没有得到其他政治派别的任何支持,我们仅仅凭行政权力就做到了这一点!

我们不会在变革上有妥协,无论你们是否支持,我们都将履行对社会公众做出的承诺。我们希望寻求合作与支持,但是我想告诉你们,如果你们想挑起冲突,就会发现我们与你们熟悉的政客截然不同……你们就一定能看到冲突!

我们不靠你们,仅凭行政力量,照样能推进改革议程,你们最好认清形势;你们能合作最好,不能合作却挑起冲突,那我也不怕,我就给你冲突让你试试。

好吧,这个人完全不按政治的“套路”出牌,你说,这种油盐不进软硬不吃的人,怎么搞他?断人财路,犹如杀人父母。然后还羞辱我、道德攻击我、而且还是个不怕死的,那我管你说得对不对呢,先反了再说,最好是让这个人闭嘴——多数人听到不符合自己心意的观点和真相时,不都是这种心态吗?而闭嘴的最好办法,就是物理消灭他。与市场双赢的本质不同的是,这本来就是一场你死我活的游戏。别把这些人的底线想得有多高,在阿根廷玩政治的人,搞死几个人算什么。现在,你知道米莱所面临的的险恶处境了吗?你要是以为阿根廷都“民主”了,就不会杀人越货了,那就幼稚了。美国的爱泼斯坦,就离奇地“自杀”了,不管你信不信,反正我是不信。南美洲政坛,不一直杀得死去活来吗?正如米莱所理解的那样,阿根廷特权阶层是一个有组织的犯罪集团,世界上最强大的那种,绝对比全世界历史上任何黑社会组织都要强大。事实上,米莱完全知道这些改革有多么艰难,按照自由意志主义的观念改革一个病入膏肓、被“高级种姓”劫持的国家,往往意味着会付出生命的代价。虽然奥地利学派完全知道怎么做是对国民福祉最好的,因为经济学原理是确定无疑的。但是,并不矛盾的是,奥地利学派也完全明白,推进多少改革,最终都取决于民意和政治形势。奥派是绝对的现实主义者,因为它立足于真实的人的行动逻辑,其方法论就是因果现实主义的,而不是实验室和黑板上的,因此更懂得边际改善的含义和路径。所以,理论上是绝对不允许妥协的。就像米莱说“税收是抢劫”,这是理论,无可辩驳;如果你说,适当的税收还是合法合理的,那就是理论原则上的背叛。但是,奥派绝对不会说,如果你不能一步到位把税收减到零,那你还不如不减。不是这样的。任何往自由方向的迈进,哪怕是把税率从50%减到40%,也是一种边际改善,奥派就支持——它不是支持税收本身,而是支持减税这个行动。因此,经济学理论是这样,至于你怎么操作,从哪个环节开始改革,改多少,要不要适当妥协,要看现实的形势,这是政治,跟经济学无关。事实上米莱也在妥协,比如他并没有停公共交通补贴,只是把程序优化了,不再通过行政部门而是精准直达了,减少了寻租的空间;他甚至还增加了教育补贴。这是他现在作为一个政客,而不是经济学家必定要做出的选择——他必须先在位子上,才能推进改革。这其实没有多少可指责的,因为任何真正意义上的改革,都是在边际上的改善,比不改都要好很多。就一个政客的总体执政评价而言,例如补贴,如果财政开支降低了、补贴总额减少了、受益人群更少了,我们无论如何不能说,这样做是错的。评价一个政客执政、一个政府的权力大小的关键指标就是,其征敛水平和开支规模。因为这意味着对民间资本的占用程度,意味着对私产的破坏程度。其实对米莱来说,更重要的是,他本来就是一个奥地利学派经济学家,一个在阿根廷有强大影响力的网红。只要他还能继续发出声音,把真相告诉公众,这可能比推动多少实际意义上的改革更加重要。因为观念的普及和传播,才是利长远的大事。如果不能再发出声音,那么即便有些改革落实了,可是观念并没有扎根,过几年就会退回原形。我们一贯主张,真正经济学家不需要参政,因为那样自己就不可避免地变成了特权阶层,而是像米莱的精神导师米塞斯那样——所以经济学家的真正战场,在著书立说上,在舆论战场上。这个世界上,唯一能够战胜枪炮的,是观念。观念,才是最强大的“电锯”。那么多的坏人都不去死,米莱你一定要首先保证活下来。只要你活着,阿根廷的自由就总还有机会。