![]()

胡适的一个段子,他说他年轻的时候曾经一度非常热切的想要破除迷信,十七岁的时候就在《竞业旬报》上发表《无鬼丛话》,其中有一条是痛骂小说《西游记》和《封神榜》的,直接号召对所有搞迷信的人“假于鬼神时日卜筮以疑众,杀!”

可是胡适后来自己反思,说多年过去了,他仍坚持自己的无神论信仰,但却不主张对那些信拜鬼神的人那么酷烈了。为什么呢?因为他自问,这个世界上是相信有神鬼的人多,还是信没有神鬼的人多呢?很可能是前者。那既然绝大多数人是信神的。他们为何“居然能有这雅量,能容忍我的无神论,能容忍我这个不信神也不信灵魂不灭的人,能容忍我自由发表我的无神论的思想,从没有人因此用石头掷我,把我关在监狱里,或把我捆在柴堆上用火烧死。我在这个世界里居然享受了四十多年的容忍与自由,我觉得这个国家、这个社会、这个世界对我的容忍度量是可爱的,是可以感激的。”所以胡适决定对那些他认为不对的人也不那么克酷,至少不动辄就喊打喊杀,因为“若社会没有这点容忍的气度,我决不能享受四十多年大胆怀疑的自由,公开主张无神论的自由。”是的,如果你深想一下,你会发现,胡适这番思辨深处,其实存在着一个社会学模型:假如我们假设这个世界上有两种人,一种人有自己的主张,也允许别人有他们的主张。而另一种人有自己主张,却认为与他们意见相左的所有人都应该闭嘴、甚至死不足惜。那么当这两批人在无无规则之下进行自由博弈,且都有一定概率持有正确主张或占据优势时,这个社会的“进化结果”是怎样的呢?前景其实很悲哀,因为这样博弈下来,不出几个回合,不论第一种人想对了多少次,只要他们一次想错了(或者哪怕只是落入下风),他们就会被后一种人用真理的大棒杀死、并淘汰掉。这样的社会演化结果,一定是不宽容的,所有游戏玩家都会被迫优胜劣汰的进化出了“不宽容基因”,只要自己获得能力就要将不同观点者置于死地,否则他们就无法在游戏中生存。舆论场会沦为一片真实的“黑暗森林”,而在这个黑暗森林里,只有党同伐异,而无法让真知越辩越明,并进而作出正确的抉择。中国古代帝制王朝每到末期就往往会发生的党争,就是这种自然演化的必然结局。想要真的破除黑暗,让理性达成对问题的有价值探讨,就必须为讨论设定一个边界与底线——这个底线就是宽容。不同主张可以互相讨论、说什么都可以,但不能扣帽子、喊打喊杀,鼓动自己的受众将对方“消灭干净”。这并不是出于对对手的仁慈,而是人类获得真知的唯一通路——因为没有人可以保证自己想的每一件事都是完全正确的,想要获得正确的知识,就必须在不同思想的辩论与竞争中完成修正与竞合。阿克顿勋爵说过,这是人类达成自由的必由之路。任何历史发展中,自由一定先于繁荣,而宽容则一定先于自由。基于这样的理念,我在平素的写文时,总是尽量克制自己“得理不饶人”的冲动,虽然我知道那种写法其实是非常吸粉的——在某个事件中揪住自己论敌的错误,穷追猛打,然后得出一个类似“假于鬼神时日卜筮以疑众,杀!”的快意结论。写作者自己和支持者都能从这种文章中获得“过瘾”的感觉。但我知道,这样的“快意事”做多了,对舆论场、乃至自己的思维是有毒害的,因为它会让你成为“私人的暴君”,你可能没有生杀予夺的无上权力,但自己的内心当中,已经对所有不和自己心意的主张关闭了大门,成为了一个单向度的人——你的街坊邻居当中有没有那种特别不招人待见、和谁三两句话都能吵起来的倔老头、泼大妈?他们就是这种思维极化症的晚期患者。而在当下,我们会看到,很多年轻人也小小年纪就封闭了自己的大脑,患上了这种思维极化症。所以承认吧,我们都天然喜欢不宽容,就像我们喜欢甜食一样,这是一种我们刻在基因里的难以控制的本能冲动。它来源于我们在那个荒蛮的原始社会的进化积累,但在现代社会中,这种冲动如果不加节制,它会缓慢的杀死你,以及你生活的这个社会。而宽容,至少不要对与自己不同意见的人上纲上线、喊打喊杀。这其实并非一种政治主张或宗教式的美德,而是一个人为了保证自己的心灵健康必须做的“心灵保健”。有时,我们甚至要捏着鼻子去宽容那些不宽容者,这并不是出于我们对他们的爱,而只是为了不要让他们身上的那种思维绝症传染给我们。当然想做到这一点是不容易的,因为我们之前提到的“不宽容”进化模型,其实才是人类走入文明社会前的常态,我们在那个黑暗森林中厮杀了太久,以至于让不宽容写入我们的基因当中。不宽容就像肥胖、高血压、二型糖尿病等等病症一样,是我们的原始身体无法适应现代生活而产生的一种顽疾。我们需要一生的时间时刻注意克服它——就像你为了减肥,必须每顿饭都提醒自己少吃两口、多运动一样。这项工作是痛苦的,因为它是反常识的。我自己有的时候也很难说服自己:为什么我要容忍、宽容那些嗜血的鼓吹对我不宽容的人?可是这种时候,我会提醒我自己:保持宽容,我并非为了他们,而是为了这个社会和我自己,就像少吃多动你才能减肥一样,时刻自己守住宽容的底线,我们保持才能正常的思考。就像为了保持好身材,我们必须节食,为了让我的思想不至堕入偏执与丑陋,我必须宽容。所以我理解的我最喜欢的作者亨德里克·房龙说的那句话,“宽容从来都是一种奢侈品”——但这种奢侈品,恰恰是最有价值的,因为它能让你“守脑如玉”,在迷乱的世界中保持清晰的思考。房龙把他最好的一本书,定名为《宽容》。而我总在想,我的文章、我的思考,如果能提示更多的人清醒思考,免坠不宽容的魔道,它的价值就实现了。我为此而写作,希望在我写不动之前,也能攒出一本自己的《宽容》。说干就干,明天我将开始自己的第一次尝试——先从我的直播改起:以往的直播,看过的朋友可能都知道。我突出的就是一个漫谈,每期都没有什么明确的主题,从一个话题出发,说着说着就没边了,经常是一个故事眉飞色舞的讲完,回过头来还要问读者——“噫,我本来要讲啥来着。”![]() 这样不着调的风格其实也是有不少朋友喜欢的,但是现如今生活都这么卷么,大部分人好像也没工夫听你这么漫无边际的叨逼叨。所以,以后我想把自己的作品做精做好,第一步,我想把直播的主题,至少每个周有一两期,做的更明确些。也算我每周跟读者们谈谈心吧。跟各方朋友协商后,初步结果是这样的——大约从下周开始,我会受百家号邀请在他们那边的平台上做一个周评直播栏目,以每周的新闻热点为主,具体播出时间请关注本公众号,我会做即时预告:而腾讯视频号这边,每周我则会推出一期文化漫谈类的直播,重点是读书和文化。围绕一个作家、音乐家、艺术家,一本书、一首曲子、乃至一幅画,说一说他们背后的故事,以及这些人类历史上璀璨的群星,对我们的历史曾经产生的影响。说实话,我对这次改版挺兴奋的,因为我预感我能把它聊的比较有趣。北京时间24日20点,我将开始我改版后的第一次直播尝试,我把这个第一次的首秀的主题,定为我最喜欢的一位伟大历史科普作者——亨德里克·房龙。让我们在这场直播中,说说这个在中国并不太知名,但却在美国公共史学的进程中影响颇深的历史科普作家。如我的标题所言——我觉得任何社会走向开放,都离不开这样一个人物。

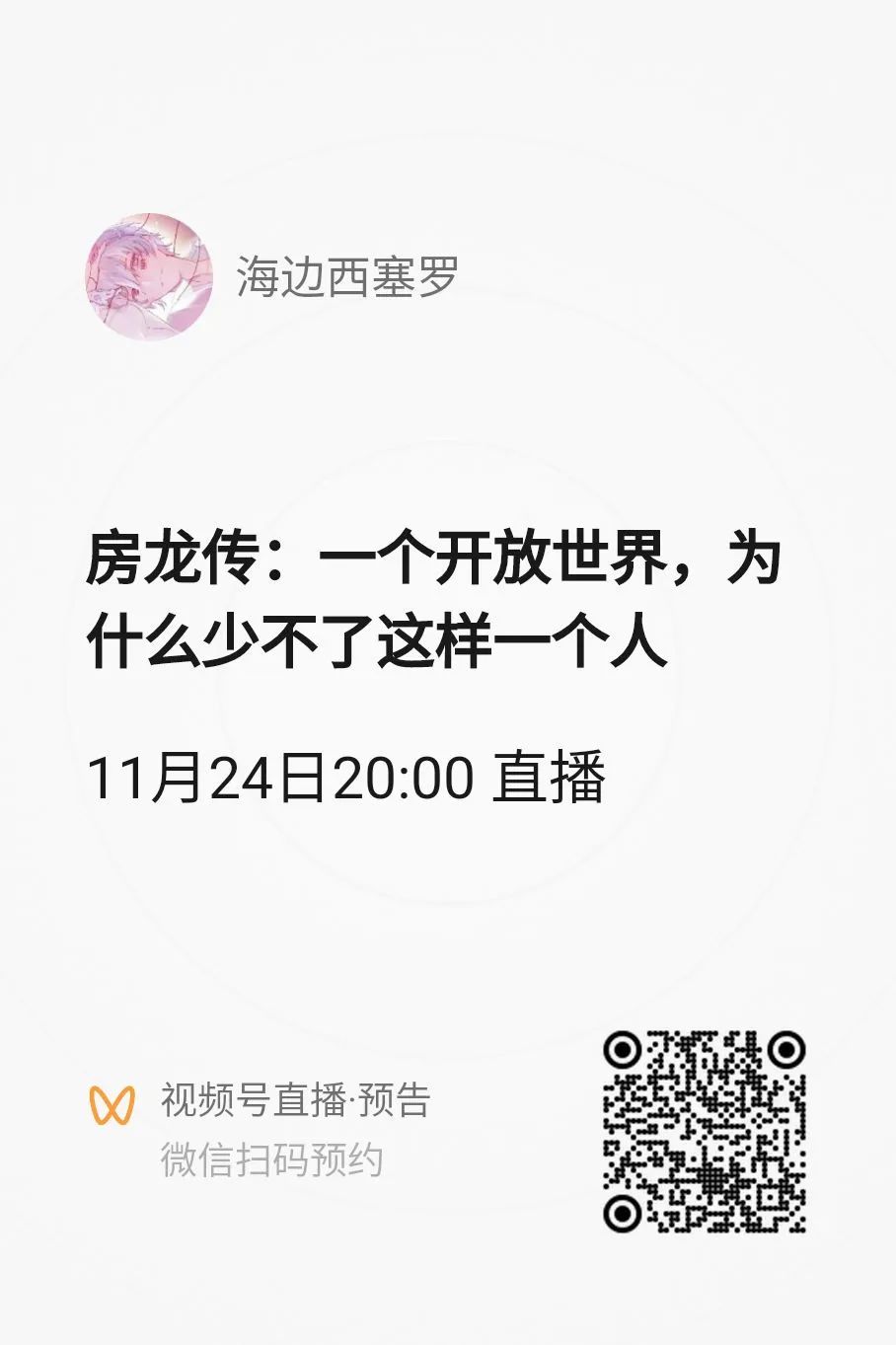

这样不着调的风格其实也是有不少朋友喜欢的,但是现如今生活都这么卷么,大部分人好像也没工夫听你这么漫无边际的叨逼叨。所以,以后我想把自己的作品做精做好,第一步,我想把直播的主题,至少每个周有一两期,做的更明确些。也算我每周跟读者们谈谈心吧。跟各方朋友协商后,初步结果是这样的——大约从下周开始,我会受百家号邀请在他们那边的平台上做一个周评直播栏目,以每周的新闻热点为主,具体播出时间请关注本公众号,我会做即时预告:而腾讯视频号这边,每周我则会推出一期文化漫谈类的直播,重点是读书和文化。围绕一个作家、音乐家、艺术家,一本书、一首曲子、乃至一幅画,说一说他们背后的故事,以及这些人类历史上璀璨的群星,对我们的历史曾经产生的影响。说实话,我对这次改版挺兴奋的,因为我预感我能把它聊的比较有趣。北京时间24日20点,我将开始我改版后的第一次直播尝试,我把这个第一次的首秀的主题,定为我最喜欢的一位伟大历史科普作者——亨德里克·房龙。让我们在这场直播中,说说这个在中国并不太知名,但却在美国公共史学的进程中影响颇深的历史科普作家。如我的标题所言——我觉得任何社会走向开放,都离不开这样一个人物。![]()

这次直播不同以往,我事先做好了功课和准备,力争给大家说一个更系统的故事,同时我也在直播的店铺橱窗里放好了我认为好的房龙的相关书籍,直播中我会一本一本的聊,与大家一边品书,一边了解这个人。如果您今晚刚好没时间(抱歉今天预告发的太晚了,很多未关注我视频号的朋友可能错过。),也不必遗憾,今天的文,既是直播的预告,也是一篇谈房龙的《宽容》的随笔,愿您喜欢吧。昨天说了,走向视频化,还想坚持深度,反对肤浅,我知道这条路很难,我能力有限,需要做的更多,无论时间、精力亦或者投资成本。一点点试错吧,期望大家若有什么好的意见建议,随时联系我。房龙这个人喜欢给自己的作品画插画,虽然画的实在不好,但也别有一番意趣,就用一幅小时候曾莫名感动我的插画为本文做结吧:![]()

就像数百年前大航海时代的移民一样,此刻起,让我们航向未知的海洋。

晚安,明晚直播,不见不散: