学历本来就应该不值钱,大学生本来就应该失业

生存群初建,原价365/年,现价仅需305元

机会难得,点此立刻加入:报名地址

01

今年大约800万大学毕业生尚未就业。有人抱怨学历贬值,认为读大学越来越不合算。

但是,学历贬值有什么问题吗?在一个市场经济的社会,学历值多少钱是由市场需求关系定的,如果市场上高学历人士过多,它就会跌价。

在商品经济社会,商品不是成本决定价格,而是价格决定成本。无论你付出了多少代价,别人觉得你的学历不值钱,那就是真的不值钱。

如果把高学历人士视为一种可以卖的产品,现在它就是生产极度过剩的滞销产品。

付出很高代价去搞个高学历,有些人会把这视为投资。学历跌价的年代,你就当是一笔彻底失败的投资吧,正如你花大钱买了Luna币,或者买了新东方的股票,亏了就亏了,心态放好点。

更合适的观念是把读书上大学视为消费,而不是投资。比如你到餐厅吃一顿饭,难道会认为餐厅应该给你钱?

同样道理,读书也是一种消费。正如你吃饭、旅游、买各种消费品、接受各种服务,原本就是要花钱买快乐的。无论你在读书上消耗了多少金钱、付出了多少努力、那是你在消费,不能指望得到回报。

当你读书的时候,你应该想到的是享受生活,花钱去接受教育应该想着得到的好处:因为你爹妈有钱,你不需要像穷人那样为了挣钱从小就做苦力,而是坐在窗明几净、风景如画的教室里,享受人类的精神文明。

穷人的孩子有多苦?我外婆7岁就去给地主放牛。我外公9岁就去当童工。他们都没有机会读书。那年代,只有3%的人可以在学校读书3年以上,80%的人一辈子没读过一天书。能够读书很多年,是普通贫苦百姓做梦都不敢想的。

有幸读书到大学毕业的,在民国时期只有0.1%的人。在1987年全国高考录取了62万,全国同龄人只有2%的人能够读大学。

所以,你能够从小读书到大学毕业,享受的人生已经是民国时期的top 0.1%,跟70后比,也是享受大学教育的前2%。读书真的是一种很奢华的消费。

中国自古以来几千年历史,有比你们更幸福的一代人吗?似乎没有。

02

「就业」是一个伪概念。

为什么需要叫做「就业」这种东西呢?设想一下人类的祖先,当他们还是叫做南非古猿、能人、直立人的时候,会有「就业」这个东西么?需要食物,就得去狩猎、采集;避免挨冻,就得自己生火、造庇护所;需要防御敌人,就得拿起武器去战斗。

在古代的中国农民,他们有「就业」这个概念吗?似乎也没有。家里有田的,自己耕种。没田的,去租地主家的地种。少数不想自己经营土地的,可以去地主家打工,干长工的可以干一整年,做短工的可以只在农忙季节去干段时间,这叫「忙月」。

还有一种是临时工,按照完成的任务算钱,一个挑夫帮顾客把稻谷挑到城里粮店,顾客会给他几斤稻谷作为报酬。

若是不种地,比如以狩猎为生的台湾原住民,他们或许需要到敌对部落杀一个男人,拎着他的脑袋回来,以显示自己是个有用的男人。但是他绝不需要「就业」,日常生活就是大家一起打猎,打到猎物卖钱了大家分。

古代的商人也没啥「就业」的想法。他们的日常生活就把买卖货物,就是做生意挣钱啊,怎么会有「就业」?

所以,从人类进化历史看,远古时代的人根本没有什么「就业」概念。

「就业」这个东西,只在人类进入「国家文明」才有。那时候的「业」,主要就是去当官。贵族可以世袭,高官的孩子也可以拼爹,有胆气的或许可以自荐,普通人只能靠科举。

科举考上后就有了「功名」,就可以享受特权。比如脱离原籍(迁户口),可以逃避徭役(不用干苦力),见到县太爷不用跪(社会地位高),作为奖励,宗族还会把公共的宗族田地给他用几年作为奖励(第一桶金)。若是混个举人、进士,就可以进入官场,从此享受俸禄(长期的固定工资)。

中国民间一直延续一种观念:把高考视为科举。考第一名的,就叫状元。大学毕业后就有了「干部身份」,成为体制内的人,拿到了旱涝保收的「俸禄」。

但是,在古代考取功名是很难的。以大清国为例,清朝整个统治时期一共268年中,全国科考考中秀才的人数总的不过46万人,相当于一年也就1700多人能考中秀才。

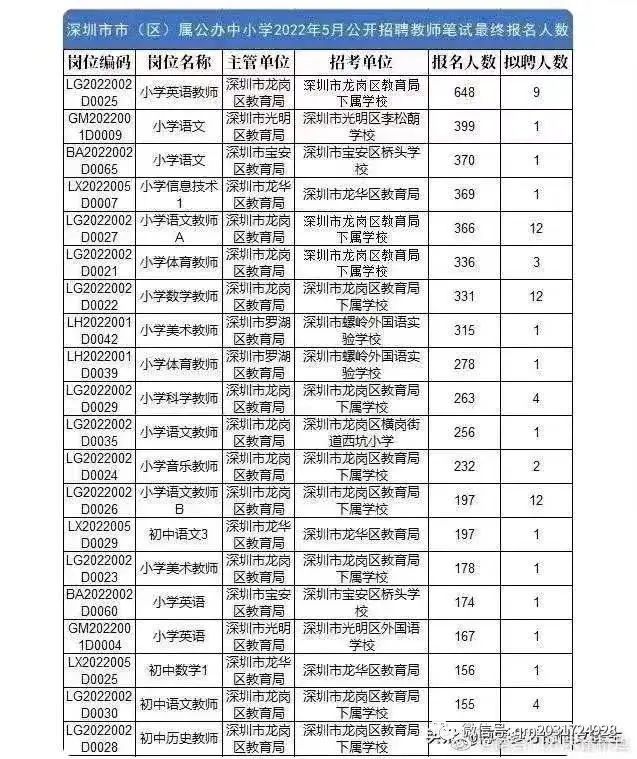

按照今年大学毕业生1076万的人数估算,若是按照秀才的标准,6300个大学毕业生中才有一个秀才。北大清华二校每年招收大约7000人。也就是说,考秀才比考北大清华更难。

何况全国高分生是分散在诸多高校中的,所以根据分数排名,北大清华的大多数学生也是考不上秀才的。

鲁迅和周作人两兄弟当年在绍兴县参加科举考试,二人都没考上秀才,名落孙山。那一年绍兴考第一名的秀才是一位学霸,名叫马一浮。

03

暂且抛开「就业」这种奇怪的观念,我们回到最朴实的话语体系:

「谋生」。

用老一辈的话来说,就是「劳力兑苦食」。你付出劳动,得到食物,这就是工作。

工作机会是无穷无尽的。只要你有能力、肯想办法、肯吃苦,总有无数工作机会。任何一个时代都会有很多机会。

上世纪八十年代,上海有一种工作叫「带路」。上海人多路杂,外地人走出火车站汽车站,对着地图半天找不到路,也不知道怎么换车,这时候带路党就会凑上来:

「要带路吗?2块钱」。

他会一路陪你坐公交车,换好几趟,穿过复杂的大街小巷,带你走到你要去的地点。你给他2块钱,这就是劳动报酬。

那时候上海滩有很多很多特别的行业。比如替人排队买轮船票,马路边给人擦皮鞋,给外地人介绍上海看病门路,还有一种叫「同城文件4小时快递」——那时候的快递员和今天的快递员不一样,他们的交通工具是使用月票的公交电车,仅仅坐公交就可以把物品4小时之内送到上海的每个角落。

80年代的温州有很多人去做「业务员」,也就是拿着诸多厂家的一本本产品目录,在全国各地推销,赚个中间差价。有些人学历不高,让别人教他说一百句普通话,然后就开始工作了。靠着点头哈腰、恭维奉承、递烟敬酒、死缠烂打,也能接到不少订单。还有一些人的工作就是编「产品目录」这些人的工作其实类似于「没有互联网时代的阿里巴巴和淘宝」。更有一些人搞起了非法民间金融,用高利贷放贷给「业务员」解决短期周转资金——现在叫「p2p」,叫做「抬会」。

我在北京上大学的时候,学校里有一个来自台州温岭的补鞋匠,靠着一台补鞋机,一家三人住在只有4平方米的窝棚里,靠学校食堂蹭饭(学生补鞋可以用食堂饭票支付),就这么过了几年,孩子也一天天长大,他的生活也变得越来越好,住宿环境也从窝棚迁居到租来的地下室。

这些职业,在以前的中国都叫做「没有正式工作」。所谓「正式工作」,就是进入机关、学校、医院、事业单位、国营工厂。只有可以长期稳定拿到工资的,享受劳动法保护的,还有足够劳保福利的,才叫「有工作」。

如今的大学生也就是面临这样的问题:他们不是找不到工作机会,而是找不到他们满意的工作。正如很多女人嫁不出去,并非因为男人死光了,而是因为愿意娶她的男人,她自己却看不上。

这一代年轻人从小出身于富裕年代,他们从小花钱的数量,比70后至少高一百倍。在他们看来,前辈们一天只有一分钱零花钱的生活是不可想象的。所以他们对生活质量要求很高。若是看多了抖音和知乎,更会有挣钱很容易的幻觉。

他们接受了现代思想观念,很在乎尊严。如果工作受委屈,或者被老板骂一顿,立即勃然大怒,傲然辞职。

「仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人」。

04

别人不会因为你是个有尊严的年轻人就给你钱。也不会因为你曾经读书16年就给你钱。

给钱的原因是因为你可以提供他们需要的服务。

有一堆沙子水泥,谁能帮我运到楼上去?——这是新建小区装修建筑工地天天有的工作机会。

工厂赶货需要临时工,工资每小时18—20元,每日结算。——这是我前天在路边看到的招工广告。

这些都是工作机会。但是并没有几个大学毕业生愿意去干。即便他们去做这些工作,也会发现尴尬的现实:

那些小学没毕业的人,可能干得比他们更认真、更安心、更卖力、不怕脏、不怕累,力气也比他们大,所以挣钱也比他们更多。

这会让大学毕业生非常不爽,觉得自己的知识受尽羞辱。

我知道你读过16年书。可是目前我需要的那些服务项目,完成它并不需要那些知识。这个道理,正如我现在坐在厕所上需要一张卫生纸,你给我一张卫生纸就可以,并不需要在卫生纸上写上沈鹏的书法,也不需要请释永信大师或星云法师给卫生纸开光。

有些企业求贤若渴,真的渴望人才。比如说华为就是求贤若渴,希望有人给他它搞出芯片和好用的操作系统。飞机厂也是求贤若渴,希望能造出比美国F35更好的飞机。即便是传说中的「江南皮革厂」之类的企业也求贤若渴,希望有人帮他们做品牌形象策划,「江南皮革厂」的皮包就可以卖到爱马仕和香奈儿的价格。

你若真是人才,绝对不会找不到高薪工作。但是,大多数大学毕业生真的不是人才,更不是天才。

「二十一世纪什么最珍贵?人才」。

05

马克思说:劳动力是一种商品。

只有23%大学毕业生在劳动力市场上销售出去了,77%成为滞销商品。

这77%的大学毕业生,他们的最好出路是成为「灵活就业人口」。有能力的人可以自己去寻找工作机会,比如当年上海人创造的「带路」、「代排队」、「同城速递」、「就医介绍」,温州人创造的「业务员」、「产品目录」、「抬会」,都是高智商人士的发明。如今的大学毕业生受过更多教育,他们中间或许会有人像中本聪创造比特币一样凭空打造一个新行业出来。

若是没有这种天赋,或者无法接受这种不稳定的人生,还可以放下身段,接受低薪的工作。为啥低薪就能找到工作呢?因为资本很聪明,哪里有钱挣就会往哪里跑。大量制造业跑到越南,一个重要原因是越南的工资只有中国的一半。

如果有一天,资本看到中国大学毕业生要的工资只有越南的一半,一定会纷纷掉头到中国来投资,工作机会自然很多。

或者越南的企业觉得招中国的大学毕业生更合算,工资远低于越南大学生,就会通过劳务公司到中国大量进口大学毕业生,一年进口几百万。甚至印度和巴基斯坦也会到中国招聘廉价大学毕业生。

写到这里,我觉得有些大学生看到这些文字已经很愤怒,认为我在羞辱他们,他们觉得自己是优秀青年,岂能挣钱这么低?

别着急,如果你是真正的人才,全世界各地都有你的工作机会。你可以去世界各国的公司招聘广告看看,越是高端的地方,越是不限制国籍,比如华为的研发中心一大堆日本工程师,华为的数学家大批来自俄罗斯。

你若是人才,也可以去谷歌或哈佛大学试试,他们也经常招聘,很多岗位都不限国籍。

在市场经济下,找不到挣钱机会是不大可能的。因为个人观念问题,不愿意接受劳动力的市场价,才会造成「大学毕业生就业率23%」的困境。

解决这问题最好的办法,或许是让孩子们从小过点苦日子,按照1970年人们养孩子的方式养大。若是家庭穷,农村孩子通常读书到10岁就退学挣钱。若是家里有钱,就让孩子继续读书。

还可以学习美国人的传统,孩子到了18岁,家里就不给钱了。要住在父母家里,要给爹妈租金。至于孩子上大学的学费,让他自己到银行贷款,毕业后慢慢还贷款(美国总体奥巴马到35岁才还清学费贷款),这样他就会掂量一下,到底是早点工作挣钱更合算,还是继续读大学。

读大学可以是投资,也可以是消费。投资可能亏得很惨,消费也可以玩得很hi。

这一代年轻人的主流都是高消费吞金兽,十六年教育这样昂贵的消费都是他们爹妈买单。指望他们降低消费欲、放低身段,认清劳动力的真实市场价,确实有点难。