指望联邦政府基建能提振经济,就是痴人说梦

以下文章来源于漫天霾 ,作者漫天雪798

通俗经济学

文|漫天霾

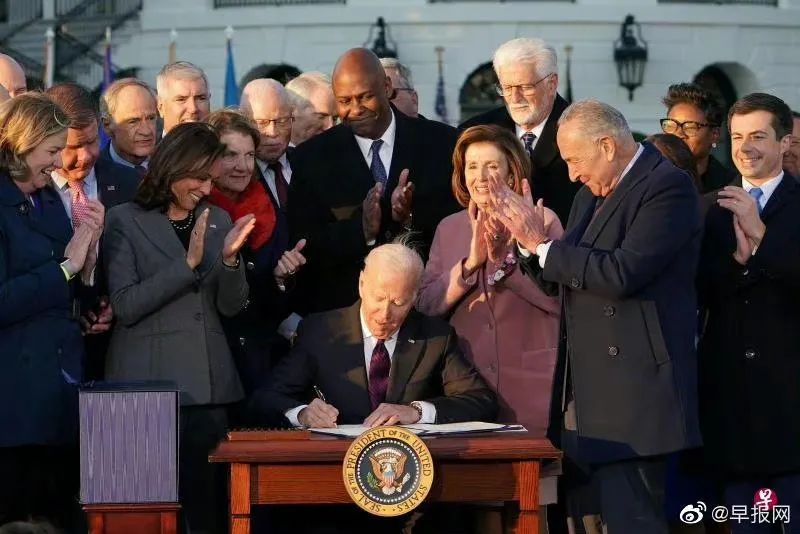

11月15日,美国总统拜登签署1万亿美元(约合6.38万亿元人民币)基础设施建设法案,用于在未来五年进行道路桥梁等重大项目建设。

美国又要开始搞“投资拉动”了。

重建基础设施,推动经济成长,安排更多的就业,这是拜登宣称的目的。经济学对这个目的无话可说,它只问,通过联邦政府投资的手段,能不能达成这样的目的?

不能。

我们只需要思考两个问题:第一,资源是不是有限的?如果是,那么第二,美国政府并不生产财富,它是由美国纳税人供养的,那它搞基建的钱来自于何处?

资源的稀缺性是所有经济活动都必须面对的首要事实。一种资源用在了这里,就用不到那里,这是很浅显的道理。如果资源唾手可得,无限供给,那就既没有经济问题,也没有伦理问题。

那么把市场上生产出来的财富用来修铁路、机场和高速公路,意味着从经济中抽走了稀缺资源,用于生产其他消费品的领域就会出现资源短缺,人们更加迫切的需求将难以满足。

有的人被现实状况所迷惑,说搞了几万亿的基建,生活还是变好了啊。他们看不见的是,是经济的高速进步,创造出了更多的资源,弥补了这个巨大的窟窿,进步的程度超过了联邦政府“投资”的速度。换句话说,如果没有联邦政府这种骚操作,美国人的生活将会变得更好。

所以这意味着人们变穷了。变穷,是一个相对意义的陈述。本应该享受到的更大福利,却没有享受到,实际上就是变穷。

我们一再强调,储蓄,和由它转化而来的投资,是推动经济进步的源动力。那为什么联邦政府的“投资”却不是?

因为美国政府的所有“投资”,都不是投资,而是一种消费。更准确地说,是浪费。

投资的含义是,在储蓄的基础上,面向未来进行判断,预测消费者的迫切需求并进行成本收益的经济计算,进而实现利润;它不是为了自己的消费,而是为了他人的更大满足。就像企业家购买机器设备,不是把机器设备拿来吃和消耗,而是为了生产出商品供他人改善处境,由此赢得利润。

美国政府的所有“投资”都不符合上述定义。它的“投资”是不顾成本和收益的,是没有利润机制约束的,不是为了满足消费者的迫切需求,而是为了满足联邦政府执政党团的目的——所谓的稳定和安排就业、以赢得选票、巩固执政地位、照顾裙带企业利益集团。

为什么“更准确地说,是浪费”呢?

因为所有联邦政府“投资”,都花的不是自己的钱,而是别人的钱,花别人的钱,办自己的事,没有不浪费的;照顾裙带利益集团,骗取联邦资金,并培养一大批“旋转门”腐败政客,没有不浪费的;不计成本和受益,没有利润机制的约束,没有不浪费的;将稀缺的资源不用在满足人们迫切需求的目的上,而是用在了并不迫切的联邦官员的目的上,就是资源的低效使用,当然是浪费。

我们可以把逻辑再往前推进一步,就更能一目了然地看出联邦投资能提振经济的迷信和荒谬之处。

秦始皇将全国所有资源和所有男性劳动力掳走,去修建万里长城,这可是比拜登1万亿美元投资计划牛得多的“大手笔”基建项目,然后秦国变得富有了吗?

如果经济发展能靠联邦政府来推动,要企业干什么呢?把所有资源全部集中起来给美国政府不是更好吗?把所有企业家都变成政府雇员不是更好吗?这事不是没有发生过,那就是公有制,结果是什么,还用多说吗?

如果是他们声称的“安排就业”,更是荒谬透顶。为什么不像米尔顿·弗里德曼说的那样,用勺子挖运河,大家不都有工作了吗?再进一步,让所有人日出而作日落而息,自给自足去种地,不是没有失业了吗?

归根结底,美国政府无法推动经济进步,经济进步是由千千万万的人的生产推动的。美国政客和政府雇员,恰恰是从这些生产中抽取财富坐享其成的食税阶层,他们消耗了资本,是阻碍经济发展的力量。

那这种做法最终会造成什么后果呢?

是经济倒退、失业增多、人们生活成本提高,并最终酿成经济危机。

美国政府不生产财富,它要搞基建的钱从哪里来呢?

一是加税,二是举债,三是印钞票。

加税会遭到民间剧烈反对,更会危及拜登本就岌岌可危的执政地位,因此首先排除。

举债必须偿还,同样地,美国政府不生产财富,它用什么还?还是要征税——向未来征税。

那有没有一种办法,像变戏法一样,看起来不是征税,还不用还,并为联邦政府提供源源不断的资金呢?

有。

通货膨胀,也即信贷扩张,通俗地说,凭空印钱。

穆雷·罗斯巴德用他一贯无与伦比的清晰直白的语言,为我们揭示了政府债务如何通过商业银行和美联储,转化为通货膨胀的过程:

如果 A 銀行要购买 100 亿美元的新债券來资助赤字,美联储会先从 A 銀行手中购买約 10亿美元的旧国债,而美联储所购买的 10亿美元旧国债,可以增加 A 銀行 10亿美元的银行准备金,换句话说,A 銀行可以因为这新增加的 10亿美元银行准备金,创造10倍的新銀行存款(也就是可以拿來购买资助赤字的100亿美元债券)。简言之,美国政府和它控制的銀行系統实质上「印」了新钱來支付联邦赤字。

照这样印下去,先发债券,然后印钱还,钱多的是。难怪美国财政部长耶伦又要考虑提高债务上限了。

然而信贷扩张对经济的打击是致命的。

首先,它稀释人们手中的储蓄,让人们的奋斗变得毫无意义。打击储蓄就是打击奋斗精神,鼓励人们躺平和向权力靠拢。没有储蓄做基础,社会就没有投资,必然会越来越穷。美国的储蓄率持续走低,经济陷入持久的衰退,人们生活负担越来越重,美联储的信贷扩张政策,是罪魁祸首。

其次,信贷扩张有“坎蒂隆效应”,会改变相对价格结构。印出来的新钱,并不是直升机撒钱,而总是从经济中的某一点注入整个经济体,并像涟漪一样逐步扩散。那些最早拿到新钱的人,会在商品价格尚未上涨之前购买财货,由此得益,并推动价格上涨;而那些最后拿到新钱的人,则不得不在商品价格已经上涨后购买财货,因此受损。这个过程秘而不宣,完成了财富的再分配——劫贫济富的那种。因此,通货膨胀是一种秘密的盗窃,是一种隐秘的税收。

最后,在没有信贷扩张的情况下,投资只可能来自于过往节俭形成的储蓄。没有真实储蓄做基础的投资,就是在沙滩上盖楼,或者在没有足够的原材料的情况下盲目上马。银行系统的信贷扩张是饮鸩止渴的自杀式政策,它不可能一直印钞,因为钱印到最后,就会一文不值,人们就会“逃离到真实商品”,回到“以物易物”的原始状态。

因此,信贷扩张政策引发的错误投资必然遭到清算,扭曲的生产结构必须回归正常,这时候企业家的普遍投资错误就会暴露无遗,“房子盖到中途,没有砖了”。由此,企业倒闭,银行破产,工人失业,烂尾遍地,资源就这样被浪费,且难以迅速释放到人们迫切需要的消费品领域,所有人排队领救济,一场波及所有人的经济危机就此爆发。

商业周期不是“市场固有的缺陷”,美国政府的信贷扩张政策,是经济危机的根源。