我是谁

我是谁?我从哪里来?我到哪里去?儒释道各有阐发,苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、笛卡尔、黑格尔、尼采、海德格尔、萨特等均有创见。现在,这里有一份新的答卷。

人生三问这一组问题,本质上是一个问题,因为“我”并非一成不变的僵死标本,搞清楚“我”是如何演变而来,又将演化向何方,本身就是准确全面回答“我是谁”的基本要求。

议题一:要搞清楚“我是谁”,聪明的做法是先研究问题的反面,即先思考“我不是谁”。就好比雕塑的过程,你并没有对石像本身做任何事情,但当你把多余无用的石料都凿掉抛弃之后,一具石像就浮现了出来。这部分属于漫谈启发性质,不会做太多展开,看过《金刚经的智慧》的读者可能会发现部分文字有点眼熟,不要紧,此类根本哲学问题,温习一遍也没有坏处。

议题二:“我”太复杂,本文将从源头开始,讨论生物本能是怎样一步步演化形成,并最终结合成一个无比庞大精妙的自我意识。理解“我为什么会这么想、为什么会这么做”等自我意识现象,同样需要逆向思维,答案很简单,你的想法和做法从来都不是理性思考的产物,而是自然修剪后的残余,换言之,不这么想、这么做的生物,早就在漫长的进化过程中被无情淘汰。

议题三:“我”不是一个不可分割的整体,而是一个多重可分的意识聚合体,换言之,你不是一个你,而是一群你。从本质上来讲,每个人都是精神分裂者,只不过对大多数正常人而言,分裂的症状被压制住了而已。大脑就像一个议会,里面分为各个派别,议员还可以在派别之间流动,所以,任何局部脑区的损毁,都不会消灭自我意识,也不会永久性地影响任何基本功能。常人的大脑中,议员们都是君子,虽然有不同意见,但总能商讨出一个统一结论;精分的大脑中,议员中有很多偏执狂,因为不能达成合议,所以体现出极强的内在矛盾,以至于病态性分裂。

“我”不是什么?——从佛家的“无我”说起

无我之境,可以细分为三个境界——身非我、意非我、道非我。此处的“身”,大致相当于佛教唯识论中的前六识(眼耳鼻舌身意),或佛洛依德的本我;此处的“意”,大致相当于唯识论中的第七识末那识,或佛洛依德的自我,或康德的后验的工具理性;此处的“道”,大致相当于唯识论中的第八识阿赖耶识,或佛洛依德的超我,或康德的先验的纯粹理性。但在分别讨论这三种境界之前,我们可以先大致体会一番,为何会有“无我”这种古怪学说的产生。

无我的明确提出源自佛教,又称无我相,即我不存在。不要惊奇,其实你也不存在,只是某团意念之火误以为你存在。我是谁?是这具肉身?这场记忆?这套基因?这种思想?那么请问:你新陈代谢全身物质都换完了,你还是不是你?梦中的你回到从前,忘记了你现在的身份和妻儿,还是不是你?把你克隆了一个,并毁灭本体,克隆人是不是你?你失忆了老年痴呆了,还是不是你?你被辐射改变了基因,还是不是你?你的大脑被培养在营养液里,通过电极来模拟世间的种种感官,你还是不是你?你被高人洗了脑,人生观世界观发生了翻天覆地的改变,你还是不是你?

什么是你的本心、本性?喝下一碗壮行酒,你成了沙场的勇士;听了几句挑唆语,你成了阴暗的小人;酒酣耳热之际,你狗胆包天;贫病交加之时,你胆小如鼠;喷发满足之后,你进入贤者模式,堪与柳下惠比肩;一剂椿药服下,你简直禽兽附体,可与田伯光媲美;春风得意马蹄疾,成功的你大气慷慨礼贤下士,想当兼济天下的圣人;沉舟侧畔千帆过,失意的你敏感脆弱斤斤计较,一副自卑自私的熊样。试问,哪一个才是真正的你?人是被激素影响、受环境制约的动物,神魔不过一念之间,谁敢说自己能扛得住一切内外环境的影响?有这种盲目自信的人请先去尝试戒个毒,再回来说话。

其实,没有我,也没有你,个体的意志是火焰、是浪花,是肌体运动中产生的一种稍纵即逝的现象而已,醒时产生、睡时消灭、随时变迁、终归寂寥。个人的一切状态,都是亿万种客观因素影响的结果,同时又成为影响世界的亿万种因素之一,这听起来貌似很宿命,但其实并不排除偶然,真正排除的,只有“我相”的执念而已。

身非我

很简单,身体的物质在不断新陈代谢,身体的欲念在不断此消彼长,身体的结构在不断成长衰老,甚至连基因都在不断变异当中,每个人的体细胞都有相当比例的基因变异,只不过不到极端程度,不会显示出癌症等症状而已。

我们身体的边界也在不断改变,比如肢体器官的残障失能以及相应的义肢、假牙、眼镜、助听器乃至于零件的移植,有了这些外来物的辅助,你才是一个更完美的你,纯粹的肉体所界定的你,甚至会被你自己厌弃,因为那就是一个连生活都不能自理的废物。

这样一具变动不羁的身体,显然不能作为“我”的本质。无论你采取定义概念界定内涵的方式还是列举特征明确外延的方式,你都不可能从肉身中明确“我”的概念。

脑机接口的发展已经展示出一种可能性,未来的人完全可以单独以一个大脑而存活,而且还可能比普通人更聪明更强大。

穿越小说的风靡暗示着,在大多数人看来,只要携带原有的意念,哪怕完全抛弃原本的身体,你也还是你。

从身体的相似度而言,双生子或者克隆体,显然比上述脑控机器人或穿越者更是你,但你不会将你的孪生兄弟姐妹当作你自己,更不会把克隆人当作你自己,反倒是那些面貌全非的形态,更符合你对自我的感受。

意非我

首先,在极端的时期内,包括知觉、情绪、性格、记忆、推理等多方面的意识,就会被睡梦、酒精、药物、特殊音像、局部脑损伤、猝不及防的巨大危险等因素改变得面目全非。在上述情况下,人作为个体的意识仍然清晰存在,但其个人意识,显然发生了翻天覆地的变化,一些使人保持逻辑、冷静和道德的思维模块似乎被关闭了,整个人退化为一种更差的状态。哪种状态下的你才是真实的你?究竟是酒后吐真言还是酒后吐狂言?其实每一面都是真实的你,但每一面都不是全部的你,因为你根本不是一个你,而是一群你,以任何一个侧面带代表你都是盲人摸象。但最清醒状态的人就代表了其全部特质吗?并不能。过于清醒的人不过是一个善于伪装、毫无特点的庸人罢了,不仅没有展现全部特质,甚至没有展现任何特质。

其次,在相对较长的时期,每个人都会被身边的环境所深刻塑造,你关于世界和人生的绝大部分理念都来自于极度虚伪的传媒和毫无诚信的权威。我们的大脑简直就是一个装满了垃圾的容器,而且装什么垃圾往往还由不得我们自己做主,你以为一个观念是你自己的,但极大概率,这个观念是被植入的,区别仅仅在于植入方式是粗暴还是巧妙,是明示还是暗示。产生过严格意义上的“自己的想法”的人凤毛麟角,对大部分人而言,你的每一个感受都毫不新鲜,你的每一个想法都与前人雷同,甚至你嘴里发出的音节组合全部都是历史的回响。你真的是独立自主有自由意志的人吗?还是一个拙劣的复制品?洗脑无所不在,当你的脑子被洗过一遍甚至若干遍以后,你还是原来的那个你吗?最终的问题是,你的意识真的体现了你的某种本质吗?

最后,意识是一个复合体,而不是一个不可分的单体,这已经是被大脑科学所证实的结论。这里不展开,更详细的讨论放在脑科学与精神病的文章中再讲。结论就是,你是一个组合物,不但在肉体上如此,在精神上也是如此,但这种组合的方式又不是纯机械的,而是一种不彻底的融合,很难用还原论的方式去进行分析。你可以失去一部分你,也可以变成两个你,前前后后的各种你存在明显的区别,但也存在明显的相似,谁是李逵?谁又是李鬼?归根结底回到最初的问题,你是谁?是哪一个?是哪一种状态?

道非我

“道非我”三个字说起来简单,但却是一个非常具有挑战性的命题,因为它对应的是超我、纯粹理性、阿赖耶识这些高级的东西,往高了说,道是意识形态或宗教信仰,往低了说,道至少也是人生观价值观。如果说超我、纯粹理性、阿赖耶识是种子,那么人生观、价值观、宗教信仰、意识形态就是种子长成的大树。每个人都有种子,但并非每个人的种子都能很好地成长。

首先,世界上相当大比例的人属于无道之人。他们遵循着自私短视的动物本能,以或麻木或投机的方式混在这个世界上,对任何抽象问题都敬而远之,更别说建立或接受任何一种道了。他们毕竟有大脑且生活在这个信息社会,所以他们并非对道一无所知,有时候他们也会攫取某个与自己利益吻合的理论残片来为自己的私利进行装点。但他们对于理论体系本身仍然毫无兴趣,即便他们会鹦鹉学舌地背诵几句合其心意的名人名言,但本质上他们的生活与道无关。如果说,道界定人的本质,那么这些人几乎都不能算作是人类了,实在非得说他们也有自己的道的话,那也只能是畜生道罢。

第二,世界上还有相当大比例的人看起来信奉某种道,但完全是食而不化的。由于生长背景的原因,很多人生来就接近于某种特定的道,同时由于他们软弱顺从的本性,他们接受了这种道的看似成体系的培养教育后就皈依了。这些人在日常生活中会遵守相应的规则和戒律,对相应的团体有很强的依赖感,但本质上还是无道的,因为他们没有理解道的本质,道对他们而言不过是一具理论僵尸而已。最典型的症状是,他们是经常会有迷惑的,并且对自我判断毫无自信,他们不能用“自己的道”来解答自己的迷惑,只能求助于此道中更权威的人士。更悲哀的是,这种人比第一种人更容易受到操控,他们的道不是手中的火炬,而是脖子上的枷锁,他们的道不是基于理性,而是基于盲从,他们甚至不是盲从于理论,而是直接盲从于人。如果我们不能用绳子来定义绳子那头牵着的牛羊的话,同样的道理,我们也不能用这种伪道来定义人。

第三,世界上仅有很小比例的人,几乎融会贯通地掌握了某种道。部分掌握了解释权的权威人士、大部分皓首穷经的老学究、极少量十分热爱学习和思考的年轻人,会习得一个系统性的道。他们充分了解本道的理论框架和论证方法,能够灵活地运用理论来解释和预测现实问题,基本上处于一种不惑的状态。他们与第二种人有一个最鲜明的区别,那就是具备强大的理论自信,他们一旦经过研究思考得出某个具体的结论,任何权威都很难使他们放弃,无论是导师还是祭司。但特别有趣的是,这种人恰恰是改换信仰比例最高的人,因为他们的信仰不是基于盲从的崇拜,而是基于理性的赞同,所以,一旦他们发现原有的理论有BUG,或者发现有解释力更强大的理论,他们可能就会叛变原有信仰。除非我们将改信前后的人看作两个完全不同的人,否则也很难用他们暂时赞同的道来界定其作为独特个人的本质。

除了上述三种之外,还有另外三种更加罕见的人,一是能对既有的道作出进一步发展的人,二是以自己完全不信的道来愚弄操控别人的人,三是能开创一种全新的道的人。这些人的数量过于稀少,姑且不论。

从我十三岁第一次悟道开始往后二十多年的时间,我都认为,道是我的本质和毕生的追求,但随后的人生经历却不断带给我困惑。一方面,我自认为至高的道也在不断变化中,除了对事物的认知因信息的不断丰富而改变之外,一些基本的价值观也发生了变化,比如从民族主义到国际主义,从理想主义到功利主义等等。另一方面,向道之心可以缩减却无法完全消灭俗世的烦恼,有很多俗务终归还是需要自己去面对,遍观整个人类历史,除了那些装神弄鬼靠信众供奉活着的“高人”之外,也没有人能真正做到不食人间烟火。

这么多年的坎坷生活中,一切都在变化,尤其是我所推崇信奉的道,不知道变了多少次,唯一没有变化的,可能只有一颗求知向道的心了。

这倒有点像唐玄奘在《成唯识论》中对阿赖耶识的描述:“由此本识具诸种子故,能摄藏诸杂染法,依斯建立阿赖耶名。”换言之,所谓阿赖耶识,并非是某个具体事物的种子,而是包含了多种可能性的种子,或者说,是一种能够接受各种理论(诸杂染法)的潜能。

康德的先验理性论也有类似的性质,他认为人类具有一种先天的理解能力,能够自然理解时间、空间、因果等方面的关系。

康德的具体学说已经受到当代认知神经学的挑战,比如对空间的理解应该是婴儿在活动中建立的,而非先天的。而在我看来,通俗意义上的因果关系,只是对多变量复杂世界的一种粗暴而无奈的简化,人类真正能够直观感受到的,只是同时或先后发生的相关性而已。

但不管怎么说,康德的学说仍然是有价值的,他与佛教唯识宗有某种暗合,即:人类心智的核心,只是一种接受信息和理解事态的可能性,而不是任何具体的思想。我虽然赞成这种看法,但显然,阿赖耶识或先验理性都不能用来界定和区别个体,他们描述的其实是人类心智的某种共性。个体差异当然存在,有的极其愚笨的人或许缺乏种子,种子的强弱也可能有差异,但是这种仅能定性描述的差异绝对不足以区分芸芸众生。

不管是把婴儿的意识比作种子还是比作容器,其实都是在讲巨大潜能和无穷的可能性,脑科学发展到今天,其实已经可以很好的解释这个现象。婴儿的大脑中有数百亿个神经元连接,这种惊人的规模,涌现出结构和模式几乎是必然,其体量也完全足以支撑任何思维和理论。

但可能性不等于必然性,最天才的人产生的后裔仍然可能平平无奇,智商是先天的可以遗传的,但智慧却是后天的无法遗传的。简言之,智商取决于基因和早教,而智慧来自于善良和诚实,但这又是另一个话题了,未来讲认知论的时候再说吧。

小结:经过上面的讨论,我们发现,对“我”进行合理定义是一个完全不可能完成的任务,“我”的任何领域都经不起推敲,都不是“我”的固有本质,最终什么都留不下来。还是用文首那个关于雕像的比方,你觉得每一处石头都不合适,所以全部凿掉,最后你当然得不到雕像,而是空空如也,什么都没有。

这,就是无我。

佛说,非法非非法。

同理,无我无无我。

一个像,未必非得是有实质的石像,完全也可以是投影的虚像,没有实像,是为“无我”,仍有虚像,是为“无无我”。

“我”,就是这样一个虚像,或者更精确地说,一组虚像。这些虚像,虽然没有实质,但仍然有其规律和功能。

敬请关注明日连更——《从本能到意识的进化之路》。

欢迎加会员与作者进行深度交流,会员费800元,含老号文章合订本、私密猛文禁文合订本、会员群、3个提问机会和半小时电话咨询时间。

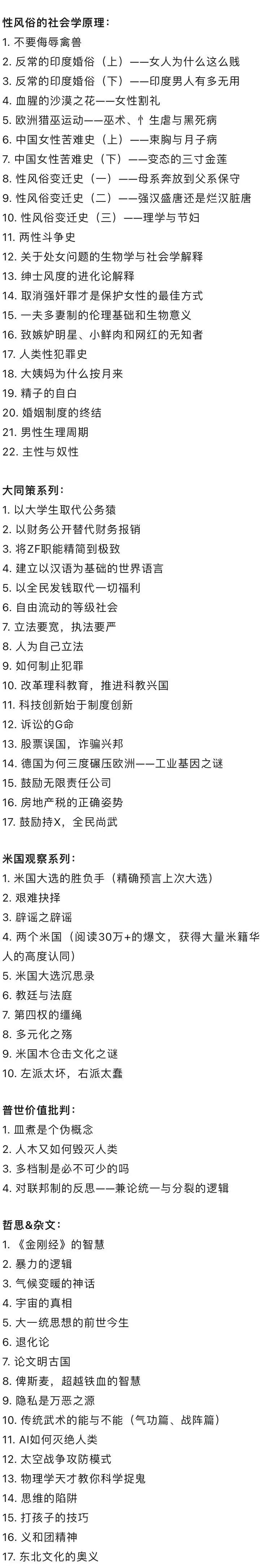

附:明公文集目录

以下为老号《摸象的盲人》公开发表过的系列文章。

太多太多文章因为过于透彻所以无法发表,比如最近写的《从俄乌冲突看大国博弈》、《戴笠之死》等,还有旷世奇文《如何快速建立一个名门望族》。