小富中产非常时期的生存困境

01

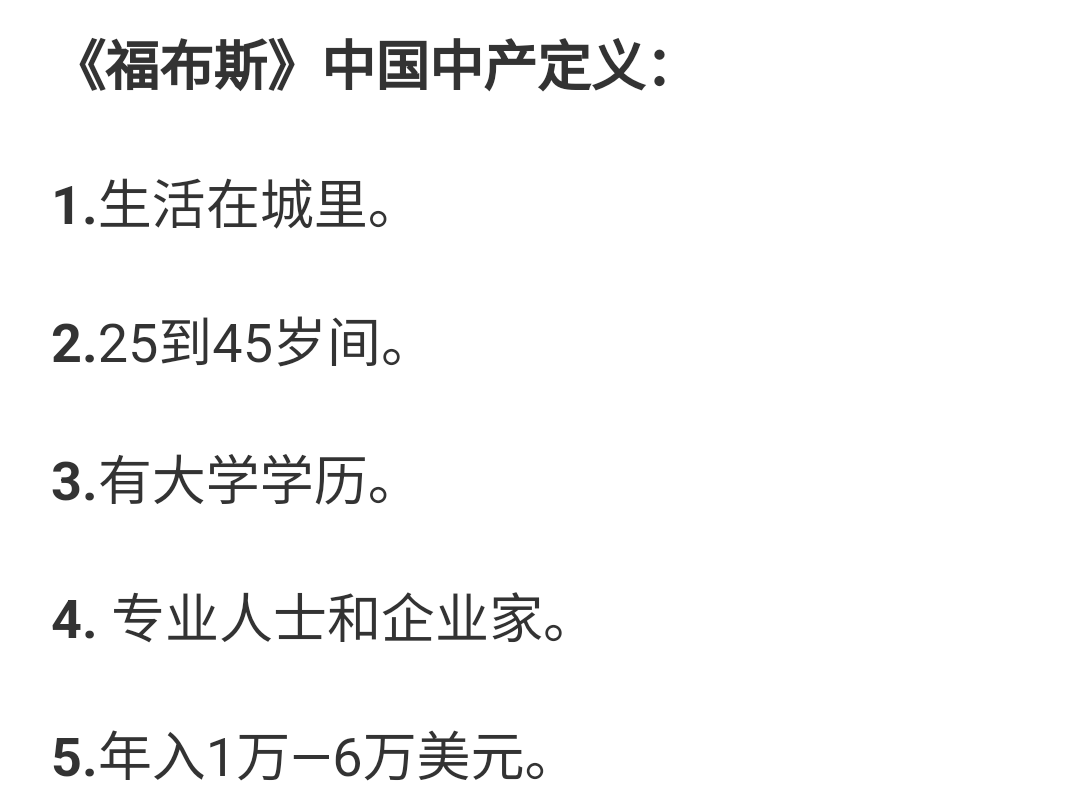

我这里说的中产阶级,不是指联合国定义的中产阶级。按照联合国的定义,中产阶级是指收入从中位数三分之二到三分之六的阶层。如果一个国家的收入中位数的6000元,那么收入4000到12000的都算中产阶级。

大多数这个收入的人不认为自己是中产阶级,而认为自己是“最底层”。你说一个月薪6000元的小文员是中产阶级,大家十有八九都不承认。

综合起来,网友认同的“中产阶级”实际上是“小富人士”。

虽然定义不同,但是大家对中产阶级的职业定位大致是相同的:从阶层分布来看,“中产阶级”主要包括生活在城市里的守法企业家、企业高级职员、科研人员、技术专家、大学教师、收入较高的中小学老师、医师、律师、工程师、公务员等。

中产阶级”不完全是按照收入高低和资产多少来划分的,其基本特征是:他们主要凭借自己的努力和专业特长来获取收入和赢得社会地位。

摆摊烤羊肉串的人可能收入高于大学教授,一个妓女的收入可能高于医生和工程师,优秀理发师和厨师的收入也不低。但是他们通常不会被认为是中产阶级——中产阶级需要受尊重的社会地位。

02

中产阶级是一个相对焦虑而痛苦的群体。

他们很在乎自己的形象地位。通常住在热门城市。居住的城市也成为他们身份地位的标签。他们不会认为住在中西部某个小县城的人是体面的。

他们有千千万万的理由论证大城市的种种好处,千辛万苦要在一线二线城市落脚。

他们非常看中大学排名。大学排名跟城市排名一样,也是身份的标签。

这和中产阶级自身定位有关:

引用欧先生的一句话:如果你的目标是月薪8000到20000,985大学和普通大学确实有差别。如果你的目标是年入200万,那么名校和普通学校毫无区别。

中产阶级的主流就属于那种月薪8000到20000的工薪人士。

中产阶级一旦离开大城市,就会感到自己成为弱势群体。在小县城和不那么红火的三线以下城市,他们毫无竞争力。小地方的人际关系网方面他们没有优势。小城市也很难提供高薪职业。

最关键的一点是:他们总体上缺乏开拓性,不是可以开辟一个新领域、发现新蓝海的那种人。他们不擅长在充满变数的环境中生存,而是极度依赖于一个成熟而稳定的大城市。

03

对城市和稳定社会的依赖性,会成为非常时期的弱势因素。

中产阶级大体上相信大城市是有优势的,他们认为即便遭遇困境,一定是先保一线二线大城市。

但是,这前提是:没有战争和动乱。

这不是我说的非常时期。在非常时期,大城市是保不住的。

二战年代,北京大学,清华大学,南开大学,他们没有留在北京和天津,而是流浪到云南变成西南联大。民国政府不再是在南京,南京变成血流成河的地方

现代战争不是农村包围城市,而是第一时间占领城市。机场,火车站,港口,市政大楼,都是首先抢占的地方。

在战争还没有激化到毁坏整个城市的时候,一旦占领城市,整个城市所有的金钱、企业、物资、生产力、人员、税收,都会被占领者征用。所以占领城市,就可以抢夺一切。如果抢不到,那就要毁掉它,而不是让城市资源为敌方所用。

城市最危险的时候,就是被围困。现代城市依赖于外来物资,上千万人的生活需要巨大的物流。如果遇到必须封锁城市的时候,或者战争围城,一定会遭遇困境。

漳州,新会,睢阳,长春,萨拉热窝,列宁格勒,都经历过战争年代的围城惨剧。

另一种困境是传染病大流行也可能导致城市封锁。在小镇,距离农村只有一墙之隔,食物并不会匮乏。但是几千万人口的城市,就是另外的情况。

在惊涛骇浪的年代,城市会失去电力,供水,互联网,通讯。这些一旦失去,城市立即瘫痪。

04

中产阶级是一个高度焦虑的群体。阶级上升是非常困难的,他们竭尽所能,才能维持阶级地位不下跌。

孩子的教育就会成为竞争的重点。为了教育,要住在大城市,买学区房,支付高额培训班和家教费用。

大城市的房产和儿童教育,以及维护体面生活的一些标签化的消费开支(出国旅游、汽车品牌、文化性消费),耗尽中产阶级的薪金,他们时刻要努力工作以保证收支平衡。

一旦出现失业,或者不得不换到收入大跌的工作,中产阶级的生活就出现巨变。付不起按揭,付不起私立学校学费或课外班费用,都会让他人生跌入低谷,甚至有程序员因为35岁被解雇而自尽。

对于阶级形象的维持,让中产阶级无法像底层那样真正节省。收入来自薪金,额外收入依赖于股票和买房投资。一旦股票和房价崩盘,精神就深受打击。所以他们通常更盲目乐观,或者说需要自我安慰,告诉自己这个世界会越来越好。

即便你对他说非常时期如何生存,他们最常见的问题还是这样的:非常时期如何财产保值?xx城市的房子还可以买吗?

过去几十年的世界和平仅仅是人类社会的极其罕见的例子。大多数岁月都是动荡的。

所以在战乱年代,中产阶级遭受的打击是最惨的。他们的房产会在战火面前变得不值钱,股票和投资会清零,稳定工作越来越难找,物价上涨会远超他们的工资。

一个典型例子是民国时期的西南联大教授们和大学校长。他们原本收入是普通工人的十倍左右,他们和公务员一样,拿的是固定工资。加工资速度远远跟不上物价上涨,每月到手的薪水只够买二十斤大米,收入反而不如按照当日工资结算的普通底层工人。

那时候只有放下身价去做小生意、干其他兼职的教授才有好日子。比如西南联大有些教授做肥皂卖钱,梅贻琦校长的夫人则做糕点沿街叫卖。

在非常时期,高深学识不一定能卖钱。当年清华研究院毕业生、王国维的入室弟子戴家祥找不到工作,陈寅恪给他写了二次推荐信,都找不到合适岗位。后来戴家祥做中学代课老师,腌咸菜卖钱。

05

提到非常时期或惊涛骇浪,中产阶级最喜欢说移民出国。但是他们却是最难出国的人群。

底层百姓移民很容易。你看乌泱泱的委内瑞拉难民大军和中东难民,特朗普围墙都挡不住的墨西哥非法移民,冒死穿越丛林坐船到欧洲的各路非法移民,甚至穿越枪林弹雨视死如归的那些大逃港的人,他们因为是真正的底层,失去的只有xx和xx,得到的是未来的希望,所以他们润得很果断。到了目的地,无论是做各种体力活打黑工,还是住在狭窄的九龙寨城天天吃方便面,都没问题。

精英富人的生存意识、信息广度和资源远超常人,他们早已为自己和家人留下国外得各种后路。即便是那些名字罕见的太平洋小岛上,都可能有他们的乱世避难别墅。

中产阶级不一样。他们没有富人的资源,投资移民别人看不上,创业移民没能力,技术移民要排队很久——而且大多数人的技术专长并非别国紧缺。

即便努力出国,工作竞争力也不如本国人才,阶级地位会比在国内时降低一二个等级。所干的工作可能是在本国时根本不屑的。出国后买房子的地点,可能不再是一线二线大城市的CBD,而是那种十几万人的小城市,甚至几万人的小镇——比国内的小县城更小。所买的house,虽然照片看起来还算漂亮干净,但是打开谷歌地图看一下,相当于国内五线城市的乡下小镇农民房。

这一切会让中产阶级很失落。所以他们没有做好充分准备是不会出国的。你让一个大厂程序员出国跟凤姐一起当洗脚工,他会觉得这是对他的侮辱。以前有部电视剧《北京人在纽约》,就是说一个大提琴演奏家出国后只能刷盘子的艰难生活。

即便他们有润的机会,也只考虑屈指可数几个国家:高工资,高福利,社会稳定,安全,不能说穆斯林国家,不能说印尼之类国家,南美洲、中东、东欧、南亚和非洲国家也不在他们考虑范围。

所以,真正面临惊涛骇浪的时候,瞻前顾后、精打细算、结果做不了决策的,中产阶级居多。

06

中产阶级面对惊涛骇浪的非常时期,是最没有生存力的。

他们日常生活太精致,讲究品味。在非常时期,情况比这些要恶劣千倍。食物紧缺时,虫子、青蛙和树皮你都未必抢得到。逃难路上不会有空调暖气,冬天没有羽绒服和睡袋可能冻死路上。

他们的职业高度依赖于社会稳定,一旦失序,就没有别的特长。不像蓝领工人那么擅长自己动手diy干各种手工活,也不像农村人那样给个山野就能活下来。

非常时期的生活,距离精致生活太远,距离死亡太近。习惯精致的人,精神落差会太大。

习惯于抱着幻想,认为自己依然是社会中的精英,只要过几天生活就会好起来,“天生我材必有用,千金散尽还复来”的幻觉,会让他们失去眼前的机会。

他们的孩子,可能会做奥数,会弹钢琴,可能还有围棋业余二段。但是这一切在非常时期是没用的。能过苦日子、能解决生存问题,才是重要的。

风高浪急的年代,金二已经被永久消失,南洋富商多次被禁言,请立刻关注备用号,以防失联,可添加下方微信号。本号一共有三个微信号,好友位有限,加其中一个就可以,内容都是一样的,请勿重复添加。