香港人悼念英女王,为何两极分化?

大家好,我是老古。

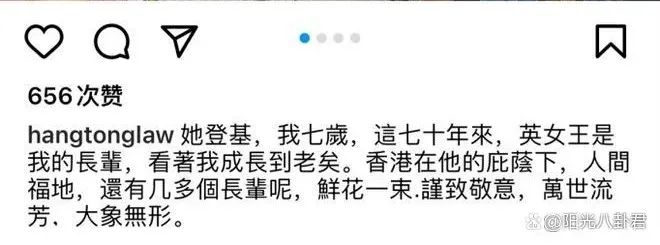

罗家英悼念英女王时,说了一段话,引发争议。

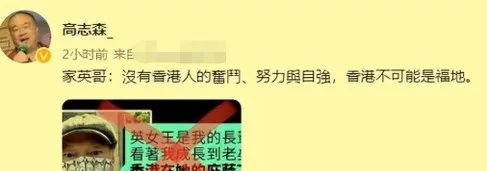

另一位香港导演高志森,则对罗家英的态度表示反对。

女王逝世,为何香港人会体现了两极态度呢?

这种态度 ,也是香港这个城市对过往历史因果认知的结果,也即,香港人需要回答一个问题,那就是香港为什么繁荣?香港为什么能成为远东最繁荣的城市之一?

不管是香港、大陆,还是台湾,现实社会中所有的争议,其实都来源于对历史事件因果的认知。

我先要来谈本文结论:

第一、英国政府不把香港人当人看,是采取了歧视的殖民政策的

第二,英国政府没有在香港实施英国本土的制度反而促进了香港的繁荣

英国殖民为香港带来了什么?

首先,我们要定义殖民。

什么叫殖民,一般来说,指一国政府占据了某一区域的统治权,并且采取与本国统治不同的手段,对当地民众的统治方式明显区别于原统治范围。

如果是实施相同的统治,这时,一般我们会定义为这是领土扩张。

大清是不是满族人殖民呢?不是,因为大清实施的是统一的统治手段,这是满族军队占领了大明王朝的领土,这是领土扩张,而非殖民。

大英帝国在香港实施的统治方式与其在英国本土实施的统治方式完全不同,所以,定义为殖民没有问题。

港督名义上就是由英女王任命的,港督集行政、立法、军事大权于一身,高居金字塔式权力结构的顶端。

这种统治模式,是在英国本土不存在的。

因为英国本土的政务官必须通过民主选举才能担任,而英殖时代的香港总督是自上而下的任命式,这一政治模式一直持续到香港回归。

英国法律《殖民地规则(1977年)》第105条规定:“港督是向英女皇负责并代表英女皇的独一无二的最高权威。”港督无须向港民负责,他需要向英国政府负责,一般由外交官担任。

而在英国本土,早在1918年,英国就通过了第一部成文的议会选举法即《国民参政法》,规定21岁以上的成年男子,具有一定的住所资格等条件,都有选举权资格。

1928年,英国通过的第二部《国民参政法》规定实行男女平等的选举制。

但直到1984年,香港立法局中只有官守议员和港督任命的非官守议员,没有一个经选举产生的议员。

1949年,港督葛量洪明确提出:作为基本原则,英国属地的重要政事应由英国人处理。香港大多数市民没有英国国籍,他们无权过问。

也即,香港在被英国殖民的一百多年中,是没有实施过英式民主政治制度的。

不仅没有在香港实施英国的政治制度,各种社会制度也没有在香港实施。

19世纪80年代,英国就实行小学义务教育,1918年颁布的《教育法》把实施强制教育的年龄规定为14岁。1944年修改的《教育法》规定,凡由中央和地方当局出资的中小学一律实行免费教育。

但直到1971年,香港才实施免费小学教育,1978年,才推广9年义务教育。

台湾学者王曾才等在80年代指出:英国政府并不重视香港福利,香港没有最低工资和有薪产假。18岁以上男性没有工作时限,没有疾病补助,没有健康医疗保险,没有强制义务教育。

1974年,英国批准了《国际劳工组织公约》,但却把36种条款列为不适合香港情况。

在香港回归前,香港的工会组织和民间组织曾长期推动社会养老制度,但都因为港英政府的反对而没有能够建立起来。在香港回归前夕,港英政府在1995年才宣布实施强制性公积金制度。

香港在1973年才开始使用社会保障这个名称,在这以前也没有社会保障制度,只有社会救济制度。对老人的赡养及照顾都被认为是子女的义务和责任。

而英国本土呢,1908年,英国议会正式批准自由党政府的《养老金法案》。该法案是20世纪初英国社会保障制度的里程碑,它为部分年老贫民提供了较为有效的养老保障。此后的1925年,英国又颁布了《孤寡老人交费养老金法》,建立了英国人的国家养老制度。

而英国在二战之后,构建了一整套完整的保险和福利项目构成的并由中央政府管理的社会保障体系。

其保障措施“从摇篮到坟墓”贯穿人的一生,各种保障福利项目多达四十多种。如孕妇补贴,产妇补贴、幼儿补贴、儿童补贴、低收入家庭补贴、入学后的各种补贴、住房补贴、失业救济退休金、公费医疗等等。

而这些制度,都没有在香港实施过。

为什么英国政府不在香港实施英国的制度呢?

英国政府为什么歧视香港人

首先,歧视殖民地民众,是欧洲政府殖民史上的传统,他们一般不认为殖民地的人应该与本国人拥有同等的权利,这是一个历史的习惯,但这一原因并非英政府没有在香港实施英国本土政策的关键。

在英国漫长的殖民地统治历史中,英国政府有一个担心,那就是不要被殖民地拉下水,也即,殖民地不要给英国政府带来财政负担。

英国的《殖民地章则》清晰无误地表明了这一点,他既不希望殖民地拖累英国政府,也不在殖民地直接征税;除了战争军费。

只要发生战争,英政府就会宣布对香港进行财政管制,要求香港人为战争纳税。

但只要战争结束,财政管制则解除,香港人不用为大英帝国缴纳税收。

因此,英国对香港财政实施“审慎理财”的管理原则,就是“量入为出,收支平衡”,防止出现财政赤字。

如若要实施以上社会福利制度,那香港就很有可能进入财政赤字,那亏空的财政由谁来补贴呢?那不可避免就得落在英国政府的头上。

主观上,英国政府不在香港实施各种社会福利制度的关键原因并不是认为福利制度不好,而是害怕被殖民地拖入财政泥潭。

但客观上呢,让香港成为了一个低税之区。

香港一直采取的是简单税制,税低,营商环境好,这就吸引了大量的企业来投资。

英国这么干,还有一个重要的原因,那就是英国政府认为,殖民地迟早要脱离英国的,如果实施了社会福利制度,那负债由哪个政府来承担呢?

既然是迟早要离开的,那我为什么要实施英国本土的政策呢?反正也不收税,随便他怎么折腾吧。

这一短视思维,对香港而是幸运的。

因为在二战后,香港经济高速发展的时候,英国正在加大火力开倒车。

1945年7月,英国工党打败邱吉尔,出人意料地在大选中获胜,成立了由工党领袖克里门特•艾德礼为首相的战后英国首届政府。

工党政府刚一成立,就决心实行一系列的改革,以振兴战后的英国经济和改善社会状况。

工党政府改革的主要内容就是企业国有化、经济计划化和推行福利国家制度。在实行国有化方面,英国政府除了原已收归国有的电话、电报、地铁、发电站以外,还将煤矿、铁路、电力、煤气、运河、船坞、医院、英格兰银行、航空及钢铁业收归国有。国有化的方式是由国家向原业主支付偿金。

福利国家制度是战后初期英国工党政府诸项改革举措中影响最大的一项。1946年8月,通过工党政府的努力,英国国会通过了国民保险法。该法在以往有关法令的基础上进一步提供了“从摇篮到坟墓”的社会保险项目,规定凡已就业而未达退休年龄的职工都须参加保险,以便在失业、退休、怀孕、工伤、疾病、死亡的情况下能够享受津贴和补助。

1946年11月又通过国民医疗保健法,在英国的居民从此享受免费医疗。同年还通过了住房法,该法规定地方当局负责集资修建房屋,解决战后房荒;同时对房租实行限制,以保护租户的利益。

1948年5月。国民援助法出台,规定由于种种原因而无力缴纳社会保险金的贫困者,可得到政府的救济。

1948年,艾德礼宣布英国已经建成了福利国家。

轰轰烈烈的国有化运动,直到八十年代撒切尔夫人上台,才被遏制。

试想一下,如果香港实施了英国当时的制度,香港会有今日之繁荣吗?英政府不关心香港的前途,不在意香港怎么发展,才让英国的国有化运动和快速福利化没有在香港实施。

还有一个原因就是,政客们非常清楚福利制度和国有化的后果,他必然带来财政的崩溃,而在香港实施就会给英国财政带来负担。

在英国本土实施这种政策,因为有选票,而在香港实施这种制度,没有利益,只有负担。

香港繁荣之因

英女王显然不是香港繁荣之因。

高志森说的很对,香港的繁荣是香港人民奋斗出来的。

英女王,不管如何,她都不是生产者,她本身不创造财富,她同时还要享用民众的税款,其剥夺性是一目了然的。

历代君王对民众的剥夺,都是一个客观事实,这没有什么可以讨论的。

但是,共和制下的各种新政府,并非没有剥夺性。英国工党在二战后实施的国有化运动和社会福利制度,难道就没有剥夺性了吗?

不但有,甚至比君主制的剥夺性更强,只不过更加隐秘了,因为他打着人民的旗号。

他的剥夺性不如君主制那么一目了然。

一目了然的剥夺性,有一个效果,那就是民众容易自发地抵制更严重的剥夺,比如税收提高了,那民众会吐槽,会抵制。

1914年7月28日,第一次世界大战爆发,英国作为协约国同德国开战。由于战争开支庞大,1916 年,英国要求香港贴补英国的战费开支。

港府按照英国殖民地部在斯里兰卡的做法,准备开征利得税和薪俸税,却遭到了多数港人的反对。

港人认为,香港既无义务支持英国参战,也无义务为此负担军费开支。

港府为免生民怨,遂取消开征直接税,改为发行 200 万港元的战争公债,以及开征为期两年的7%的“战争特别捐”,一共给英国捐助了1025 万港元。

但打着为你好的旗号,那税收征起来就毫无压力了。

比如英国可以征收高额的遗产税,这是妥妥的共产税啊,但英国人可不会象香港人这么抵制和抗议。

英国还有房产税,比香港的差饷可要高得多。

名义上归女王统治的香港,在很长时间内,都被评为世界上经济自由度最高的地区,比殖民国英国的自由度可高多了。

因为低税,因为自由港的定位。

香港能吸引世界上很多优秀人才在香港工作、成为世界金融中心,也因为他的个人所得税率低,最高17%,而绝大多数欧美国家的最高税率都在五成左右。美国七十年代最高税率70%,而法国八十年代时还搞过80%以上的税率.

女王名义统治下的香港,的确避免了香港实施英国的一切制度。

不过荒唐的是,香港人并没有真正认知到、低税、自由港、开放,才是香港的繁荣之因,现在的香港各种社会福利制度在大干快上,各种管制手段也是与日俱增,反商仇富的思维也开始在香港蔓延。

原来的香港张开双臂欢迎大陆难民,现在呢?原来的老移民则站在街边呵斥陆客,阻止大陆新移民,骂他们抢了香港的奶粉,造成了物价上涨,抢了他们的工作。

自由的观念,对高税收的抵制,对自负其责理念的支持,是香港持续繁荣的因,如若这些理念失去了,香港也会走向衰退。

给他们多少女王都不行。