通缩是美女还是老虎?

以下文章来源于亮叔行动学 ,作者亮叔一

用经济学思维理解世界,用市场的逻辑创造幸福。

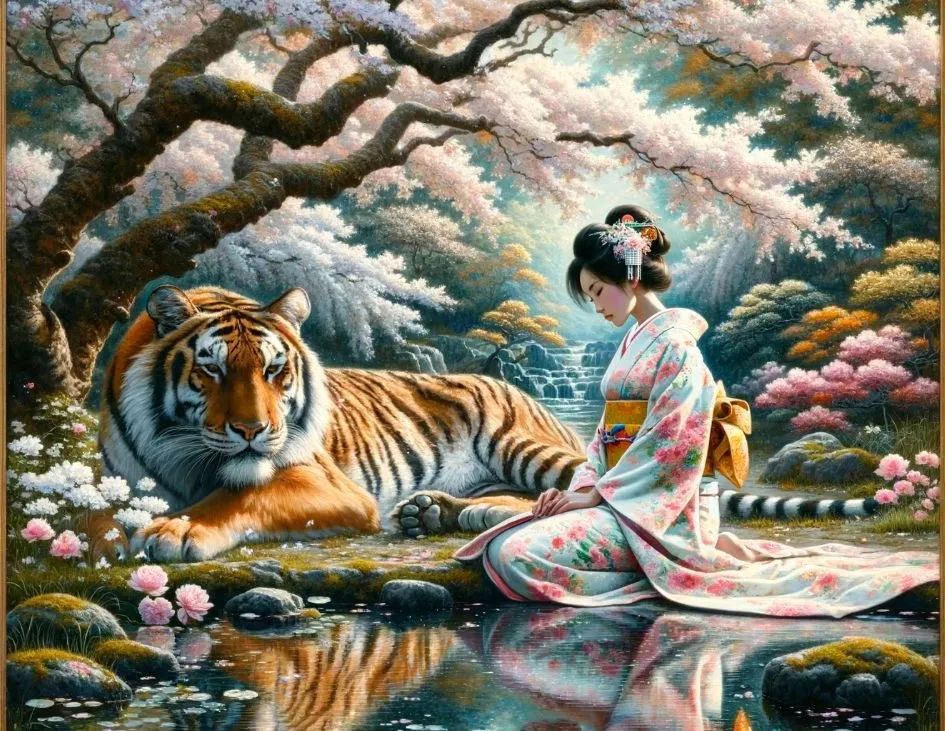

笑话里,老和尚指着美女告诉小和尚:“那是老虎。”

现实中,一些经济学家动不动就恐吓人们:“警惕通缩!通缩会带来大衰退!”

也有经济学家认为,通缩是好事,会让人们越来越富有,会让经济更加繁荣。比如《小岛经济学》的作者彼得·D.希夫就认为通缩是好事,“是经济的自然规律”。[插图]

所谓通缩,就是货币升值、物价普遍下降的过程。

那么,通缩到底是美女还是老虎?

我用一个故事来阐述:

为什么会有通货紧缩?

在宁静的小岛上,人们过着贫穷的生活。

张三种地,李四织布,王五养猪,人们使用国王发行的货币互相交易。国王无欲无求,很多年来,货币总量基本保持不变。

随着资本的积累、技术的进步,李四发明了织布机,布匹生产成本不断降低,产品价格也不断降低。

同样的钱,张三和王五以前只能买一套衣服,现在可以买10套。以前,人去世后还要把衣服脱下来留给子女穿,现在不用了,因为生活水平得到了提升。

衣服价格便宜了,人们的生活开支也减少了。张三把省下来的钱用来搞研发,于是发明了化肥,使得粮食产量大增。

粮食价格便宜了。李四和王五以前要省着吃,一天只吃两顿饭,现在不用了。

知识和创意是会流动的。张三和李四都凭借自己的资本和创意搞出了技术创新,甚至发展到雇用一帮人给自己打工,成了企业家。

王五非常羡慕,也想创新。但是,王五没有钱,便去找张三和李四贷款。

以前这是不可能的,因为大家都很穷。但是,在张三和李四发动技术革命之后,生产力提高,物价下降,商品和知识总量增加,也就是社会总财富增加了。人们家里有了余粮(资本),于是王五拿到了贷款。

王五不是天才,没有搞出技术创新,没有发明出能让猪迅速长大的神奇饲料,但是他开创了一套新的管理技术。通过雇用工人、管理升级,王五也降低了生产成本和猪肉价格。

过去,小岛上的人只有逢年过节才有肉吃,现在每周都可以吃肉。

随着资本的积累、知识的增加、技术的进步、创意的流动、管理的升级以及对外贸易的增长,小岛上生产力不断提高。虽然货币总量没有变化,但是商品总量不断增加,物价不断下降,人们手里的钱不断升值。人们过上了比祖先富裕百倍千倍的幸福生活。

物价不断下降、货币不断升值的过程就是“通缩”。这个词听起来像一件坏事,给人一种很紧张的感觉。其实,这个过程叫“物价下降”或者“货币升值”可能更好一些。

同一个事实,用不同的修辞来描述,总能给人带来截然不同的感受。

在通缩的年代,人们不用焦虑养老问题。人们知道自己手里的钱会不断升值,只需努力工作和储蓄。许多项目没有人投资,人们说,还不如把钱存在银行里呢!当然,这些项目也欺骗了一些人。毕竟,虽然货币会升值,但是这个过程往往很缓慢,并不能让人一夜暴富。

小岛上非常有前景的投资项目,对有冒险精神的人来说,还是很有吸引力的。通缩激励人们积极储蓄,也让更多的人有钱投资。

人们过上了幸福的生活。这是无数代人艰苦劳动、积累知识和财富的结果。

为什么会有人敌视通缩?

直到有一天,战争来了。小岛和周围的小岛卷入了一场前所未有的“群岛大战”。

为了打仗,国王印了很多钱。小岛上的货币总量增加了一倍、两倍、十倍、百倍……

战争期间,王五的养猪场倒闭了。战争带来了贫穷,人们吃不起猪肉了。通胀让储蓄贬值,王五损失惨重。曾经的养猪大亨,如今失魂落魄。

战争期间,张三的良田被飞机轰炸,通胀让张三的积蓄不断贬值。为了活下去,张三借了很多高利贷。

战争期间,李四凭借关系成为国王的供货商,专门负责为军队生产军装。本来李四的资金不够扩大生产,但是国王印了很多钱,于是李四拿到了大量贷款。他扩大了自己的生产规模,制造了成千上万套军装,大赚一笔,还给王后和公主赠送了大量的时尚服装。

战争终于结束了,小岛不复往日繁荣。

那些在战争中损失惨重的人(比如王五)说:“国王千万不要再增发钞票了,让我们活下去吧!我们还有一点积蓄,不要让它继续贬值了。”

那些在战争中因为通胀大发横财的人(比如李四)和那些在战争中负债累累的人(比如张三)说:“国王一定要继续增发钞票啊,这样才能减轻我们的债务压力,让我们活下去吧!我们还有很多债务,不要让它随着经济的恢复而升值啊。”

虽然战争结束了,但国王还想做很多大事,比如修葺宫殿、资助艺术、支持科学。这些都要花很多钱,总不能给民众加税吧?国王喜欢印钱的感觉。

于是,国王召集小岛上的经济学家来商量对策。

经济学家分成了两派,在国王的宫殿里争吵了起来。

一派说:“现在经济已经陷入了通缩,如果不继续印钱,李四等商人就得不到源源不断的贷款,纺织厂的上万工人就会面临失业危机,张三等人的债务压力就会增加,他们有可能铤而走险。经济将陷入一场大危机,社会将动荡不安,国王的统治也岌岌可危。”

另一派说:“现在明明是通胀。你们还记得以前的幸福生活吗?战争以前,我们的货币量只有现在的千分之一。如果通胀继续下去,那么王国的金钱终将沦为废纸。那时候,人们很可能会把国王送上断头台。”

国王说:“你们讲得都有道理,我想了想,还是接着印钱吧,不过要少印一点。不要让物价涨得太快,搞得我都吃不起茶叶蛋了。”

真实的历史:1798年,为了应对法国的战争威胁,英国取消金本位,大肆增发货币。一个人为的战时繁荣随之而来。战争结束后,通缩开始。利益集团广泛传播通缩恐惧,渲染通缩会导致社会动荡。当时,反对通缩的理论家大部分是利益集团中的成员。

反通缩的本质是为了支持通胀

通胀派经济学家成了国王的顾问,经常和国王一起吃茶叶蛋,共商国是。通缩派经济学家则受到了冷落,连编写教科书的资格都被取消了。

通胀派经济学家还受到了很多大公司的欢迎,成为这些公司的顾问。每当国王和利益集团想要发行更多货币的时候,通胀派经济学家就站出来摇旗呐喊:“警惕通缩!通缩猛于虎!”

小岛上的货币越来越多,货币越来越不值钱。越来越多的人发现,他们的积蓄在不断贬值,辛苦工作一生,积蓄竟然不够养老。

以前小岛上的人只要努力工作、积极储蓄就够了,现在他们还必须学习各种理财知识,每个人都要成为投资者。

小岛上的人买股票、买债券、买黄金、买土地,买一切有可能抵御通胀的东西。

各种理财产品良莠不齐,很多人上当受骗,越来越多的人老无所依。

小岛上的人过上了贫穷焦虑的生活,虽然手里的“钱”越来越多。

通胀带来的虚假繁荣,像泡泡一样时不时地破裂。小岛上每隔几年就会出现一次经济危机,危机一次比一次严重。

每逢经济危机,经济学家又分为两派:一派认为经济危机是通胀导致的,另一派认为经济危机是通缩导致的。

国王和利益集团总是会支持通胀派经济学家。

通胀派经济学家不方便直接在经济学教科书里写“通胀万岁”,而是写上了“通缩是一件大坏事”。

他们的真实意思是,通胀是必要的,增发货币是必需的。

岁月流转,新一代的人,只经历过一次次的通胀,从来没有见过通缩。没有人知道通缩到底是怎么回事,经济学教科书里也语焉不详。只是传说一些小岛是因为通缩而灭亡的,但关于这些传说,历史学家也有不同的解释。

至于那些认为通缩是好事的经济学家,很多人选择闭嘴。没有多少人倾听他们的声音。这一方面的研究也颇为困难,因为相比无穷无尽的通胀史,人类历史上关于通缩的记录太少了。

不明真相的人被蒙在鼓里,明白真相的人觉得还是赚钱更重要,与其徒劳地反对通胀,还不如利用通胀赚点钱。他们很推崇一个叫阿费的经济学家。

阿费在一场经济危机中损失了很多钱,惨到交不起房租,没有地方住。但他没有反思自己的经济理论,反而认为市场错了。他说,通缩太严重,国王必须印更多的钱来拯救国家于危难之中。

富人们私下调侃:阿费真是有一套,他的理论能不能拯救国家不知道,但确实有希望拯救他自己。对他来说,钱越贬值,债务压力就越轻。当钱如废纸的时候,再严重的债务也不是问题。

虽然阿费对经济的预言成为了笑话,但经济学教科书上还是一本正经地印着他的吹泡泡理论以及他的名言:“通缩是一件大坏事!”

真实的历史:1929年10月,美国著名经济学家、计量经济学会联合创始人和首任会长欧文·费雪宣称股市已经达到了像“永久性高原”那样的平稳时期,牛市会一直持续下去。几天之后,经济危机爆发,美国进入长达多年的大萧条时期。费雪在股市中损失了1 000万美元的财富,把家人、亲戚的储蓄都赔了进去。费雪是反通缩理论的重要贡献者。大萧条时期,他不但没有反思自己错误的经济理论,反而煽动印钞,希望恢复股价,以此偿还自己的债务以及拯救国家。

关于通缩的常见谬误

虽然通缩只出现在经济学家的口中,很少有人见过通缩什么样,但是在现实中,人们还是可以观察到真实市场中的某些局部现象和通缩威胁论里讲的并不一样。常见的通缩威胁论经不起经济逻辑的考验。

(1)一些人认为,通缩会带来生产过剩、商业萧条,因为既然手里的钱会升值,人们就舍不得花,而是会储蓄起来,于是商人的货物就卖不出去。但在现实中,当手机、电脑、电视机的价格不断下降时,人们并没有减少消费。相反,由于产品的价格下降,其需求就会上升,以前买不起的人也成了消费者。商品没有过剩,其销量反而扩大了很多倍。通缩和消费的关系比较复杂。当物价普遍下降、货币升值时,张三可能减少喝奶茶的次数,更有动力储蓄。但以前喝不起奶茶的李四,可能因为奶茶降价而开始喝奶茶了。王五可能减少消费、积极储蓄,为养老做充分准备。老年时,王五会因为有钱而增加消费,赵六可能减少了买包和去酒吧的次数,但是物价的下降和储蓄的增加可以让他买得起汽车和房子。在逻辑上,我们看到的是,在通缩之下,某些人会减少某些消费,某些人会增加某些消费,而不是通缩导致所有消费者减少所有消费。

(2)一些人认为,通缩会带来大规模失业。既然货币不断升值,那么企业肯定不能继续给工人开同样的工资了。一旦工资降低,虽然货币实际购买力不变,但工人并不是“理性”的,在情感上并不能接受。于是,大规模失业应运而生。降低工资在逻辑上也很难成立,因为人们关心的是实际利益而非虚名,人们看重的是实际收入而不是名义工资。在恶性通胀的年代,如果工人一天赚100万元并且天天“涨工资”,那么你觉得他们快乐吗?

(3)一些人认为,货币供应量必须跟上经济的发展,最好货币购买力不变、物价稳定。这是一种不切实际的妄想。我们并非生活在一个静态世界里,价格永远是波动的,任何人都没有能力也没有必要维持货币购买力不变。

(4)还有一些人认为,通缩会导致“钱不够用”。这是一个伪问题。如果商品数量增加,货币数量不变或减少,商品降价、金钱升值就可以了,钱怎么会不够用?一些经济学家还恐吓人们说:“通缩会让大量的企业拿不到贷款,从而陷入危机。”通缩鼓励储蓄,但人们的储蓄并不是放在自己家里,而是存在银行里。银行的钱也并不是锁在保险柜里,而是拿来放贷了。

反通缩理论为何流行?

既然通缩是一件让多数人受益的好事,为什么还有人恐惧和反对它?

一方面是因为错误的认知。关于通缩的错误知识已经像标准答案一样刻在了无数人的头脑中。这就像在以前的无数个时代,人们坚信地心说和放血疗法一样。

另一方面是因为利益集团对通胀的热爱。统治者和利益集团无不热爱印钞这种低成本获得财富的手段。呼吁印钞,呼吁刺激消费,也可以增加经济学家的影响力,让他们在政治舞台上大展拳脚,从而扮演救世主的角色。凯恩斯就是一个典型。

另外,通胀带来的利益是高度集中的,少数人从中获得巨大收益;通缩带来的利益则是分散的,几乎属于所有人,每个人获益微薄,导致人们没有动力团结起来去争取。如果通胀能让一个人的垃圾项目马上拿到1亿元的贷款,而通缩能让他的储蓄每年增值百分之一,那么他更愿意选择通胀还是通缩?如果通胀能让统治者大展宏图,甚至有钱发动战争,而通缩只是让民众的财富缓慢增长,那么他更愿意选哪一个?如果通胀可以让经济学家登堂入室影响世界,而通缩只是让他默默无闻,那么他更愿意选择哪一个?

宣传影响头脑,利益影响理论。

对通缩的恐慌,在过去的经济思想史上并非主流。

古典经济学家根本不认为通缩是一个问题。亚当·斯密、萨伊、李嘉图不觉得通缩有讨论价值,马歇尔、吉芬、庇古则认为通缩对经济发展没有不良影响。[插图]

直到今天,奥地利学派经济学家也坚持认为通缩并没有危害经济。彼得·D.希夫认为,通缩是好事,是经济增长的标志,那些通缩威胁论只是“想象的伤害”,是“妖魔化的宣传策略”。

罗斯巴德在《亚当·斯密以前的经济思想:奥地利学派视角下的经济思想史(第一卷)》一书中提醒我们:科学的历程并不是一条永远向上的直线,而是一条波浪线,错误的理论也常常取代正确的理论并成为时髦:

一种学科中知识的发展,并不是稳步地、连续地走向光明的向上运动,即耐心地抛弃被拒绝的假说,同时连续地追加积累的知识存量。相反,每个学科发展的历史轨迹是一种包含了巨大收获和损失的锯齿形路线,紧随着知识进步而来的是衰退和反常的行为……

关于通缩的各种谬论,是一种错误的思潮。无数人不假思索地接受了这些错误知识,把“美女”误认为“老虎”。

在100年后的经济思想史上,这些横行一时的通缩谬论,也许终究会被扔进知识的垃圾堆。

只是不知道,我们会为错误的认知付出何等代价。

参考书籍:

(德)菲利浦·巴格斯《通缩之问》

(美)彼得·D·希夫《国家为什么会崩溃》

(美)彼得·D·希夫《小岛经济学》