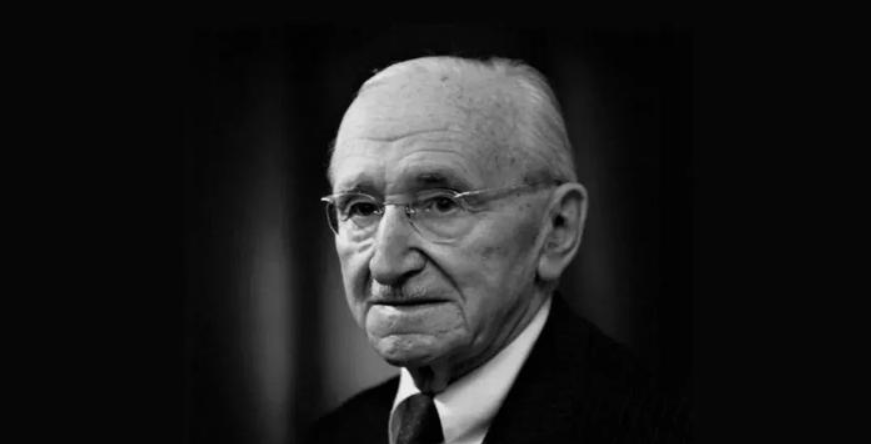

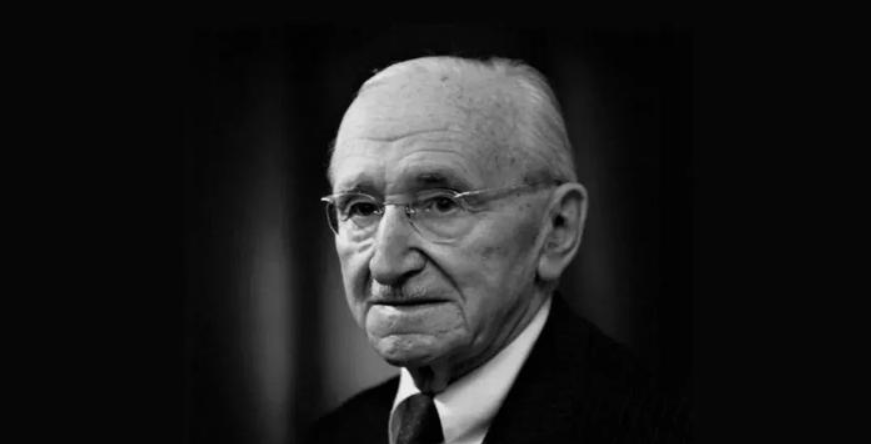

毫无疑问,哈耶克是20世纪最有影响力的经济学家和政治哲学家之一。学术方面,据谷歌学术的数据,哈耶克的论文“论知识在社会中的运用”被引用超过11000次,而他的经典著作《通往奴役之路》、《自由宪章》、《法律、立法与自由》被引用均超过5000次。即使他的理论心理学著作《感觉的秩序》也被引用了近1000次。政治方面,哈耶克的思想对20世纪和21世纪初的西方政治有着深远影响,美国的里根总统和英国的撒切尔夫人等政治家都深受其自由市场和最小政府干预的理念的影响。最近的例子当然就是阿根廷的新任总统米莱。此外,欧美有着不少研究哈耶克思想的学术机构,华人世界也有“华人哈耶克学会”。而他所拥有的庞大粉丝群虽没有具体统计,但即使同为诺奖得主,许多也望尘莫及。他的经典之一《通往奴役之路》销量堪比流行书籍,当年仅读者文摘的精华版就发行过百万份,而且出版已近80年,迄今长盛不衰。因此,很多对哈耶克一知半解的人就会认为,哈耶克就是一直站在光环中的成功人士,从一个胜利走向另一个胜利,从一段辉煌走向另一段辉煌。事实恰恰相反,哈耶克大半生都是凭着一腔孤勇,与全世界抗衡。作为一名经济学家,哈耶克职业生涯的初期出人意料地顺利。他那时还是纯粹的技术经济学家,主要研究经济周期理论。1927年,米塞斯成立了奥地利商业周期研究所,并由哈耶克担任第一任所长。两年以后,西方有史以来最严重的经济危机爆发,而哈耶克的第一本著作《货币理论和贸易周期》也于1929年出版,可谓恰逢其时,站在了风口上,顿时成为了关注的焦点,人们急切地期待从他的理论中得到答案,以解燃眉之急。这促成了倾慕奥派经济学的罗宾斯教授邀请哈耶克到当时的顶流经济学机构——伦敦政治经济学院(LSE)讲学。哈耶克1930-1931年在伦敦政治经济学院的演讲获得了极高的赞誉,因此他被请回了伦敦,并被任命为经济科学和统计学的图克教授。这是一项极为重要的学术职位,通常由在经济学和统计学领域具有杰出成就的学者担任。当时哈耶克年仅32岁,就已成为了世界顶级经济学家,甚至为40多年后获得诺奖奠定了学术基础。1974年诺贝尔奖委员会所引用的《价格与生产》,正是哈耶克在伦敦政经学院的演讲汇集出版,是他第二本关于“奥地利贸易周期理论”的著作。大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。哈耶克旋风还真就成了一阵旋风,刮过之后就无影无踪。30年代,哈耶克积极参加了两场在经济学思想史上具有重要意义的辩论,一场是社会主义经济计算的辩论,一场是哈耶克-凯恩斯的宏观经济学辩论。而就当时的学界来看,这两场辩论,哈耶克都是输掉的那方,他的同事,甚至他的学生,都站在反对他的一方。短短几年间,几乎所有的人都离哈耶克而去。连哈耶克的至交好友罗宾斯也不再在思想上亲近奥地利学派,而认为哈耶克的理论具有误导性,甚至声称“我将永远把我与凯恩斯就这方面的争论视为我职业生涯中最大的错误”。在这以后,现代经济学的发展方向离哈耶克固守的传统越来越远,凯恩斯思想主导了经济话语。经济学整个学科因此而转变。如马克·布劳格在《经济理论回顾》一书中的评价:“我们以前从未见过经济学界像《通论》发表后十年中那样迅速且彻底地转向新范式。”学术界认为哈耶克不仅输掉了与凯恩斯及凯恩斯主义者关于商业周期原因的技术性经济辩论,而且他的总体哲学观也与进步的步伐明显不合拍。哈耶克已被时代的潮流抛下,失去了在学界和学生中的地位,他的学术研究成了被嘲讽的对象。哈耶克感到困惑,他坚信输掉辩论的都是对方而不是他自己。然而,如此显而易见的事实,为什么那些训练有素的经济学家们却全都视而不见?不过,哈耶克并没有怨天尤人,更不曾自暴自弃,他显示出了一位先知的特性。先知绝不是随波逐流之人,他洞察世界,预言未来,但世上的俗人却认为先知危言耸听,甚至滑稽可笑,因为俗人并不知道自己错在哪里。从20世纪30年代到80年代,长达半个世纪,哈耶克孜孜不倦地研究和写作,就是要帮助人们认识到他们错在哪里。首先,他重新诠释了微观经济学,将经济问题转化为知识问题,提出了知识分工的理论。这成为了他整个学术体系的基础。同时,哈耶克敏锐地认识到,学界这种普遍性的错误与其哲学基础相关,因此,他开始了“理性滥用”研究计划,批判现代社会科学的基本哲学和方法基础,并进行了“制度转向”,以提请人们注意经济活动发生的制度框架。从1944年《通往奴役之路》开始,哈耶克似乎不再进行纯经济学研究,而转向了更广泛的社会科学领域。虽然《通往奴役之路》红遍了大西洋两岸,但经济学界却认为这是他江郎才尽,不务正业的表现,是输掉了学术论战后的逃避之举。哈耶克的回应方式就是更加努力地写作。他一生发表了130篇文章和25本著作,不但惊人高产,而且其主题从技术经济学到理论心理学,从政治哲学到法律人类学,从科学哲学到思想史。在每一个领域,哈耶克都并非是浅尝辄止的涉猎者,而是颇有成就的学者。而其中绝大多数作品,都是写作于20世纪30年代中后期到70年代末。包括《个人主义与经济秩序》,《自由宪章》和三卷本的《法律、立法与自由》等传世经典。谁终将声震人寰,必长久深自缄默;谁终将点燃闪电,必长久如云漂泊。在哈耶克几乎是孤军奋战的数十年间,似乎每一种流行的思想趋势都与哈耶克的方向相反。但幸运的是,哈耶克足够长寿,他活着见证了那些他预言过的错误思想如何自我崩溃。米塞斯也同样长寿,然而,可惜的是,他比哈耶克早出生了20年。如果他能完整地经历70年代凯恩斯主义的破产和80年代苏联计划经济模式的崩溃,他在思想史上的影响力也将不可同日而语。1974年哈耶克获得诺奖时,统治经济学界长达40年的凯恩斯主义,在实践中已呈败相。哈耶克的获奖演说“知识的僭妄”就是批评凯恩斯主义,这时候,世界重新开始倾听他的声音。然后,人们发现,经验现实不断证实哈耶克对情势的预测,从他1920年代对即将到来的市场崩溃的分析,到他1930年代关于计划经济计算不可能的论述,对凯恩斯主义的批评,到1940年代对传统的自由国家正在转向奴役之路的警告,到后来对理性的自负的揭示,都已经或者正在被验证。直到今天,我们在许多国家失败的社会制度或失败的经济政策中,仍然能感受到哈耶克思想的力量。即使全世界只有他一个人坚持,他的警告,亦是震耳欲聋。相关文章:

米莱为证:自由主义绝非保守主义

哈耶克一生的思想演变过程

怎样把握哈耶克的思想要义?

欢迎关注干货满满的风灵公众号