俞敏洪说大城市的年轻人没有退身之所

俞敏洪说大城市的年轻人没有退身之所

一、退身之所

新东方最近直播出圈了,股价恢复了上涨,但是道路依然艰难而且漫长。

从俞敏洪开始直播以来,其实已经不止一次出圈了。

前段时间,俞敏洪老师和人连麦的时候,就说过一段话,还上了热搜:

现在人的退身之所变少了,甚至没有了。

现在城市的孩子,如果失业了或者找不到工作,他们立刻连房子都没了,因为很多人没有房子,租房子住。

即使回到家乡,可能在家乡也没什么资源的。

很多人只能往前进,没有退身之所,这对他们造成了心理上的严重不安全感和伤害。

这个说的很现实。

大学毕业,在大城市找了一份不错白领工作,上班和同事讨论高大上的PPT,下班喝着咖啡,回到租住的小公寓,看着繁华的夜色。

很多人以为这个就是立足了,就拥有这个城市的繁华了。

其实你一旦失业,你将失去所有。

在更早的时候,字节跳动有个员工突然去世,就把这种残酷的现实展示在我们面前。

这个员工的妻子,已经怀孕了,家里买了一套房,每月2万多的月供。

她完全找不到一份收入这么高的工作,无法在这个城市待下去。

第一选择是把房子卖掉,退回县城,把孩子养大,几代人奋斗的梦想突然破灭。

这是非常极端的情况了。

在一个大城市立足,其实比你想象的要难,花费的时间比你想象的要长。

基本上,你有一套完全属于自己的房子,才能说真正在大城市立足了。

因为你有了一套房子之后,即使失业,你还可以待着不走。

你的消费可以降到最低,无非就是食物、水、电、气、网、电话费这些。

你的积蓄足够维持你在这个城市生存很长时间,直到找到下一份工作。

那么你用普通的方法,你在一个城市买一套房子,大概要多长时间呢?

假设你22岁本科毕业,找了一份不错的工作,家里还支持了首付的话,你拼命去还贷款,至少也要7-8年的时间。

那个时候,你已经30多岁了,这还是在全力以赴的情况下。

当时,知乎上有一个关于这个问题的提问。

你看看,这个提问的问题在哪里?

就是满满的中世纪风,第一个想法就是要退回去。

你退回去种地,雁门关外牧马放羊,自给自足,保证你能活下去。

你怎么不想想,别人是怎么生存下来的?

城市的生存法则是什么?有什么规律?你怎么能利用这种规律生存下来?

这么多人都行,凭啥你就不行?

二、现代经济的底座

那么这种规律是什么呢?

我们有很多人,生活在现代社会,认知和思维却是满脑子中世纪的想法。

不光是普通人,很多所谓专家学者,依然是这样的,还搞出很多复杂的概念。

你要去看他们这种文章,只能被搞晕,然后还觉得他们很高大上。

真正本质的东西,往往很简单,简单到你觉得不可思议。

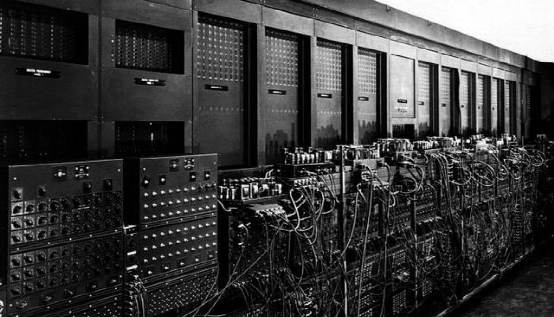

就拿计算机来说,这肯定属于现代文明。

你用的电脑、手机、洗衣机、冰箱,你上网经过的交换机、路由器,你用的各种办公、游戏、看电影的软件等等,都属于计算机的范围。

Chrome浏览器的代码就有十几G,还有一些家长还让去学编程,比如python之类的。

这么复杂的一套东西,那么它的底座是什么?

说出来,你可能不信,是:开关。

只要有一个开关,你就能表示两个数字:0和1,亮灯代表1,不亮代表0.

你看,就一个开关,是不是就可以表示数字了?

我们平常用的数字,那个叫十进制,逢十进位。

如果只有0和1两个数字,这个叫二进制,逢二进位。

比如二进制的10代表2,只需要两个开关,“开关”=2。

5在二进制里面是101,只需要3个开关,“开关开”=5。

只要你的开关足够多,你就可以表示所有的数字。

二进制之间的加减乘除与或非等运算,有一个专门的理论,叫布尔代数。

这些所谓的运算指令,也是用二进制表示的,叫做“机器码”。

这个计算的部分专门演变成了一个部件,叫做“CPU”。

如果你要做一个连续的计算,那么你就可以把这些运算指令和数据存储下来,你就需要一个存储器,这个叫“内存”。

最后有人把这些特征总结成了一个结构体系。

这个计算机的结构,就是著名的冯.诺依曼结构。

只要你能表示所有的数字,你就可以用数字来表示文字、图像、音频、视频等等。

万物皆可“二进制”。

如果你要把上面一堆部件合理的管理起来,需要设计一个精巧的系统。

这个系统就叫“操作系统”。

有人会说,你这是胡扯,这么多开关,那计算机岂不是要像房子那么大才能装得下?

没错,最早的计算机,就是像房子那么大,电子管做的。

现在变小了,不是因为有你们很熟悉的光刻机么?

光刻机,不就是在很微小的芯片上刻无数的“开关”么?

理解了本质,几句话就能跟你讲清楚。

学五笔,修电脑,拉网线,那个不是计算机。

你理解了这个,你的计算机才是真正拿到了入门的钥匙。

这些东西,可以告诉你们家小孩,你真学会了,也是一门不错的赚钱的手艺。

但是我们并不是来讲计算机的,而是为了说明一个原理:

基于一个简单的东西,层层建构,则得到了一个非常复杂的系统。

一个经济系统,也大致如此。

现代经济的底座,就类似计算机的“开关”的东西是什么?

是交易。

这个交易是广义上的交换,其基础非常坚实,源于人类的天性。

市场经济并非是西方独有的。

古蜀人的“三星堆文明”大约是新石器时代到商时期的文明。

那个里面青铜器风格,就有来自长江流域浙江良渚、安徽、湖北盘龙城、湖南等地方的,也有黄河流域陕西、河南等地方的,也有自己独有的青铜树。

这说明,在文明的早期,这种交流与交换就是如此的广泛。

就算后来的历朝历代拼命打压,但是还是无法阻止市场的形成和货币的产生。

文明的发展,并不是一往无前的,真的是会出现倒退的。

这套系统之所以现在成为主流,原因只有一个,就是在与别的系统的竞争中赢了。

事实上,交易的整个过程,就是A和B,非常简单。

再复杂再精巧的经济系统,都是由一笔笔大大小小的交易构成的。

它不但形成一个巨大的网状结构,而且层层建构,形成了一个巨大的系统。

需要说明的是,这个世界上从来没有等价交换,只有互惠交换。

两个小孩,一个玩奥特曼,一个玩芭比娃娃,两个都玩腻了。

那么他们就会交换一下,这对两个人来说,效用都增加了。

但是显然奥特曼和芭比娃娃在市场上的价格是不一样的。

这个就是我们前面说的“交换比”。

“交换比”越高,你赚钱越多,决定“交换比”的是“稀缺”。

交易的两端,一个货源,一个客源,即流量。

你要赚到钱,无非是要么货源有优势,要么客源有优势,要么两个都有优势。

关于交易的本质研究和解释,这个东西就叫“经济学”。

比如需求、供给、产权、信息不对称、货币、利率等等。

对于交易的各种冲突的管理,就形成了“法律”。

这两个,都是很多大部头的书,但是你抓住了本质,就能很容易学会。

著名的经济学家保罗·萨缪尔森说:

你甚至可以使一只鹦鹉变成一个训练有素的经济学家,因为它必须学习的只有两个词,那就是‘供给’和‘需求’”。

就跟前面讲的计算机原理一样,早点拿到入门钥匙,对你赚钱大大的有用。

不止一个著名的企业家讲过类似的话,但是大多数人觉得没有用。

所以我也无意解释更多。

三、收入来自哪里?

很多现代人,对于种地的理论很“熟悉”,他们害怕交易,反对交易。

一个人在一个企业干一辈子,一个人一辈子只买一套房子就够了。

这就是企图做一次交易,获得一辈子的收入,获得一辈子的安稳。

人在大城市,心在中世纪。

这种思维方式和种地有什么区别呢?

不是说种地有啥不好,你一直升职,那这笔交易也不错。

但是这并非一个在大城市生存的逻辑。

大城市的生存逻辑是:一个人的收入必然是另外一个人的支出。

有人可能会说,这有啥,我早就明白了。

那么就考考你,还有一种说法,是说“房地产是货币的蓄水池”。

就说大家都去买房子,然后房子把货币锁在中间了。

你同意吗?

1.有人买房,就有人卖房,卖房的人拿到钱不是去干别的了吗?

货币根本就没有锁住。

2.有人可能会问了,卖房的人的钱,可能又去买房了啊?不是还在房子中吗?

不要问这么愚蠢的问题。

如果这个人去买房了,那总有人卖给他吧?

回到第一步,一直循环,直到有一个卖房的人拿钱去干别的,这个循环才会中止。

如果你去买开发商的新房,开发商就拿去交土地出让金,请建筑公司,买钢筋水泥,

你看看,这笔钱终究还是流出房地产了。

房地产不是蓄水池,房地产的持续交易量才是蓄水池。

第一点建议是:要拥抱交易,适应交易,学会交易。

一个打工人所有交易中,唯一带来收入的就是出卖劳动力,所有其它的交易全部都是支出。

你交易的太少,水平太低,你当然慌了。

你看看本地人是怎么做的,别人祖祖辈辈都在这个大城市,比你有生存经验。

你看《爱情神话》中老白是上海本地人,没有工作,就是靠出租洋房,还有几个亭子间生活。

老白的收入,还是太低了。

你还是要像我上面讲的计算机的模式一样,构建一个基于资产、交易的正循环系统。

你当然用不着从最基本的交易开始,很多市场上有现成的东西。

就像你组装一台计算机,用不着从开关做起一样。

第二点建议,就是收入上升循环很大部分来自信贷。

有人觉得,我不借钱,就是靠现金流,那我就很安全。

真的是这样的吗?

一个货车司机,贷款买了车,帮人运货,一天600块。

由于货运量增加,收入增长的很快,所以司机手头觉得宽裕,给抖音小姐姐打赏。

小姐姐们觉得抖音能赚到钱,都跑到抖音去,找小贷公司买了设备。

由于抖音小姐姐多,企业就跑去投广告,当然,企业也是贷款了的。

字节跳动收入不错,你是字节跳动的员工,给你涨薪,你决定买一台新手机。

订单下发到商家,商家给钱,让货车司机运货。

一个人的收入是另外一个人的支出。

你不借钱,别人借钱来买你的东西。

你的现金流其实很大部分就是由信贷支撑起来的。

大家为什么借钱呢?

是因为对中国的经济有信心。

如果大家都不再支出,不再借钱,所谓富人,立马暴雷,当然你也失业了。

你也看到了。

四、结语

在大城市立足,其实并非那么难的事情,只是你把期望提得太高,而导致看起来那么困难。

那么多本地居民,收入还没你高,不是祖祖辈辈在大城市。

只是他们的状况,并没有你想象的那么好而已。

理解这个逻辑,是你立足的第一步。

就像俞老师说的那样,你得向前。

发送给作者