逻辑上,还有哪些服务不能外包?

按:明天(9.12)晚上七点,继续跟老贾直播,轻松聊天读懂米塞斯《人的行动》,欢迎预约。次条是付费文章,精读米塞斯《货币与信用理论》,三条是我姐家自己种的猕猴桃。感谢支持。

文丨张是之

海南海口的12345热线,被以三年1.29亿的价格外包,这事引起了很多网友的不解和不满。

主要问题集中在,很多人都认为,“12345”本该是政府直接服务市民的,结果成了外包公司的摇钱树,让没有编制的劳务人员来服务,而不是有编制的公务员。

相当于,有了公务员之外,还需要再多出一笔钱雇人来解决公务员的服务问题,因为本身公务员就是为人民服务的。

所以,这事如果单从“12345”热线来看,好像是多花了冤枉钱。

但是,这事如果真让有编制的公务员来接听热线,大概率对“12345”自己的投诉就会增加。

原因很简单,编制就是护身符,隔离了来自市场的反馈机制。

12345这个岗位的工作,本身就很枯燥乏味,在没有严格的考核考评机制下,这个岗位会跟其他岗位一样,多一事不如少一事。

实际上,现在很多地方的热线服务都是外包出去的,这种外包有严格的评估机制,确保服务的规范化和专业化。

外包公司的劳务人员,往往没有编制没有护身符,而且有考核机制,所以服务会好一点。

但这仅仅是第一个层面,需要进一步思考的是,既然一个电话服务热线都能外包,那么有哪些政府职能同样是可以外包的?

实际上,这种有很多,比如有些政府机关的后勤、物业管理、安保等等,还有些道路维护,公共厕所管理、以及一些第三方的司法鉴定机构等等。

各种各样的外包公司,各式各样的服务,很多雇主就是政府部门。

但是要知道,政府部门也应该是服务部门,服务的对象,归根结底还是普通群众。

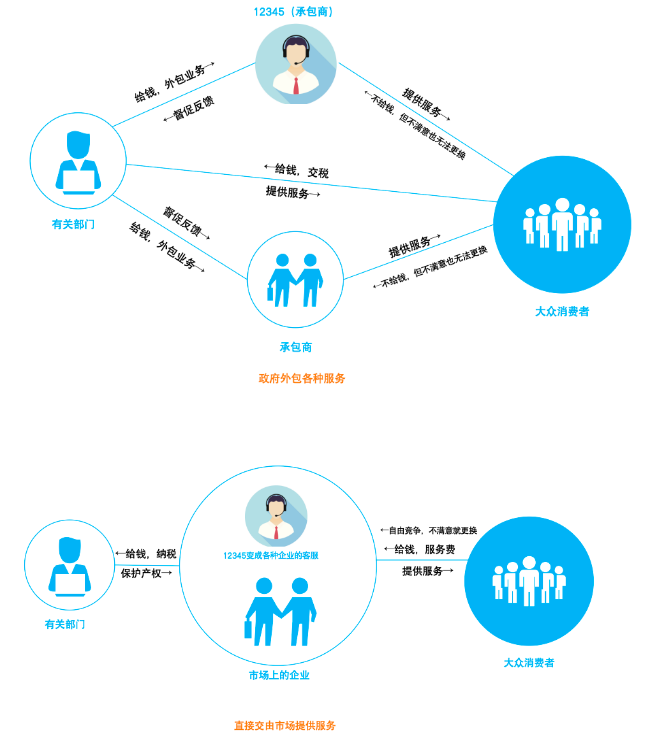

既然政府部门通过公开竞标采购了很多外包公司的服务,然后来服务普通群众,那么在逻辑上,这些公司是不是就可以直接给群众提供服务,而不需要先经过有关部门的采购呢?

逻辑上这当然没有问题,而且现在“12345”热线,解决的就是某些部门的不作为或者乱作为。

这件事,在本质上,实际是普通群众攒钱花费巨资,请了一个第三方来协调他们和服务部门之间的关系。

而如果这些服务部门的服务,都由市场来提供,比如专业化的外包直接提供。

那么,这种情况下,作为普通群众,也是这些服务的购买者,只需要用手上的钞票来表达自己的肯定或者不满即可。

也就是,普通群众可以直接选择,而不是通过第三方的服务热线来间接反馈。

我做了两个示意图,很明显,现在很多服务是外包的,但同时又不接受市场的直接检验和反馈,多了一道关卡。

当然,这需要有一个前提,那就是服务提供市场是有竞争的,而不是单方面垄断的,要给服务购买者自由选择的权利。

从现实来看,这种竞争也是可以出现,并且是客观存在的。

政府购买服务的公开招投标、组织竞标行为,先不管结果如何,这个过程本质上就是对市场竞争的一种认可。

只有竞争才会有压力,才会有不同的服务商提供质优价廉的服务。

前几个月曾经有个讨论也上了热搜,说的是公务员虽然是食税阶层,但也确实提供了很多有价值的服务。

这点不必否认,并不是说公务人员做什么都是错,都没有价值。

核心的问题在于,这些有价值的服务本身,是否可以交由市场来解决,是否可以有竞争,可以有更多的自由选择,而不仅仅是行政垄断之后没得选。

这是问题的关键,从前面的逻辑分析我们可以看到,很多服务是可以外包给市场化的公司的,也是可以有竞争的,逻辑上走得更远一点没有问题。

只不过现实是,很多工作并没有交给市场来做,还是公务员亲自下场在做,既当裁判员又当运动员,而有些工作做的不够好,又需要聘请第三方热线来当“客服”。

所以,逻辑上的改进方向很明显,能够市场化的就干脆市场化,能够外包的就都外包,“客服”的角色是市场化的公司自己的事,是各个公司自己的内部成本,做好做不好都交由购买服务的消费者自己判断。

“12345”的客服化整为零,既避免的重复花钱,还把解决问题的路径进一步缩短,直接对接有关公司,而不是对接到有关部门转一大圈在回来。

这才是既符合正义原则,又符合效率原则的做法。

2024年09月11日