“资本”概念的隐秘血统:历史学派如何锻造奥地利学派的理论利刃

爱德华·布劳恩(Eduard Braun)在德国克劳斯塔尔-采勒费尔德市的克劳斯塔尔工业大学经济学系担任博士后研究员一职。曾于2007年参加米塞斯大学(Mises University)的课程,并于2008年担任暑期研究学者。本章内容源于作者对1800至1950年间德国经济思想的研究工作,这一研究兴趣始于其在米塞斯研究院担任暑期研究员期间,师从萨勒诺(Salerno)教授。

经济学历史学派在当今经济学家中声誉不佳,而尤其是奥地利学派似乎与昔日方法论之争中的老对手格格不入。可以公允地说,大卫·戈登(1996年,第7页及以下)的论述——即历史学派成员断然否认供需法则等经济规律——如今在奥地利学派学者中已获得普遍认同。

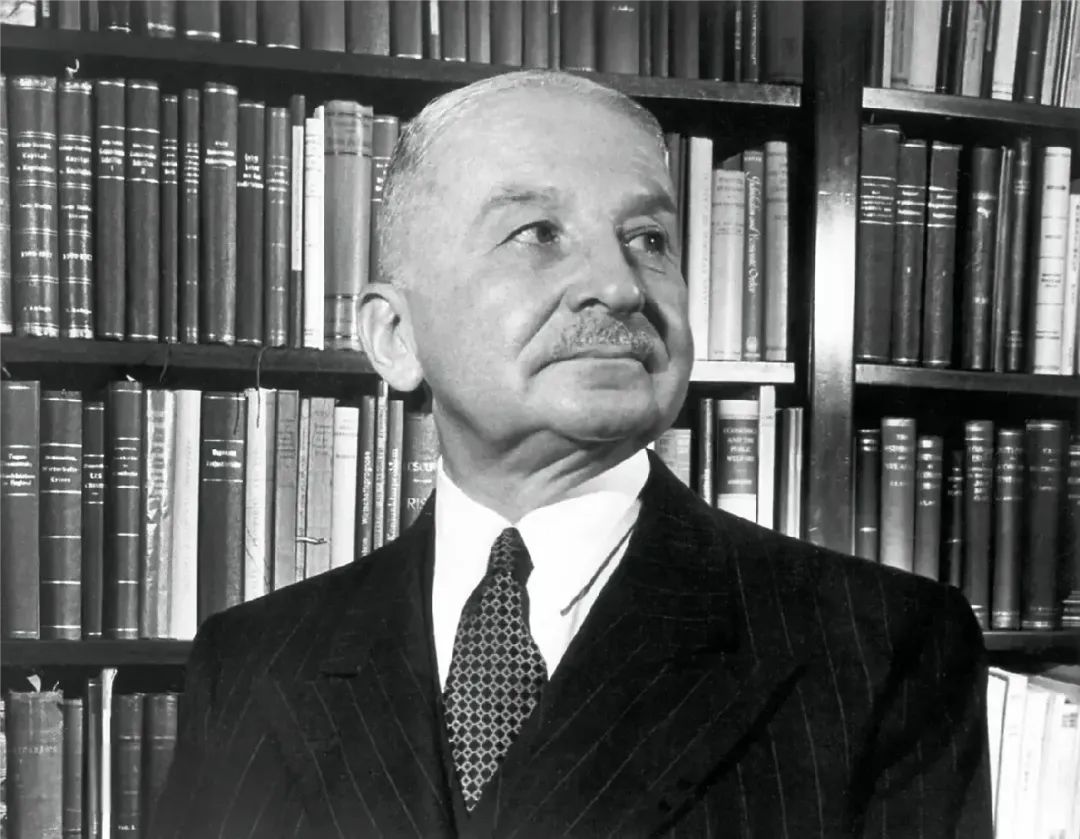

在英语世界,这种共识的形成主要应归因于弗里德里希·冯·哈耶克、约瑟夫·熊彼特和路德维希·冯·米塞斯(霍奇森2010年,第296页;格里默-索伦与罗曼尼1998年,第268页)。

在本文中,我并非试图推翻这一负面评价。然而需要指出的是,奥地利经济学派的理论体系中,确实存在某些源自历史学派的思想元素。

令人惊讶的是,米塞斯的资本概念——进而延伸至他反对社会主义的经济计算论证——正是以历史学派为范本构建的。米塞斯关于资本主义与社会主义根本差异的论述,并非(或不仅)建立在人的行动学的推理之上。

事实上,同样的行动学法则在两种制度下均适用。为了论证其观点,米塞斯必须预设若干仅存在于发达货币化市场经济中的历史性制度框架,在此过程中他借鉴了历史学派发展的概念体系。

他无需公开承认受惠于该学派——甚至可能对此浑然不觉——因为他可以援引卡尔·门格尔的学术权威,至少在他们共同使用的资本概念方面是如此。而门格尔本人的资本概念,也是米塞斯后来所依赖的概念,则是直接继承自历史学派成员理查德·希尔德布兰德。

正如货币理论领域所见(参见Gabriel 2012年著作第41页),历史学派对米塞斯资本理论的影响是通过门格尔间接实现的。

本文开篇第二节简要阐述了门格尔在1888年如何转变其资本观点;第三节进而论证门格尔采纳这一全新视角时,实则向历史学派迈进了一步。第四节追溯了路德维希·冯·米塞斯著作中关于资本的历史性观点。

虽然第五节尚不足以一劳永逸地证明米塞斯默认为经济学在某种意义上是历史科学,但试图阐明他对行动学与经济学所做的区分——前者被他称为人的行动的通用理论,而后者在他看来依然无法完全摆脱历史的前提条件。

最后,第六节则简要讨论了阿尔伯特·谢夫勒(Albert Schäffle)对经济计算作为资本主义核心制度的分析,这表明米塞斯反对社会主义可行性的论点,至少已被这位常遭讥讽的历史学派成员预先勾勒。

卡尔·门格尔(Carl Menger)在1871年至1888年间对资本理论的观点发生了显著变化(熊彼特 1997, 第187页;布劳恩 2014)。他在《经济学原理》中并未深入探讨资本问题(斯蒂格勒 1937, 第248页),但就其所涉内容而言,他主张一种关注生产的资本理论。

其资本理论与他将生产过程划分为若干连续阶段的构想密切相关——在这些阶段中,消费品是通过将高阶商品组合逐级加工为低阶商品而产生的。门格尔(1871, 第155页)提出:当某人"当下已掌握足够数量高阶经济商品...以供未来时期使用"时,此人便拥有资本。

通过将这一维度引入生产理论并与资本理论相关联,他为庞巴维克(Böhm-Bawerk 1930)-弗里德里希·冯·哈耶克(1941)-路德维希·拉赫曼(1978)一脉发展的奥地利学派资本理论奠定了基础。

鲜为人知的是,到1888年门格尔已改变其观点。在题为《资本理论探讨》的长篇专题论文中,门格尔提出了一个关于资本理论范畴的全新见解。斯特雷斯勒(Streissler,2008年,第371页)认为,门格尔撰写此文仅是试图在正式发表前尝试反驳庞巴维克的理论。

但更可能的情况是,门格尔反对的是所有资本理论——包括他本人的理论——这些由经济学家们发展起来的理论,都忽视了日常语言习惯和既定的商业实践。

他在开篇即指出:当一门科学……将日常用语中本已准确恰当描述另一类根本不同现象(且对该学科同样重要的现象)的词汇,来指代全新的概念时,这种错误无论如何谴责都不为过(门格尔1888年,第2页)。

有理由认为,他在此引述中主要指向的是庞巴维克的理论。然而,种种迹象表明,门格尔也含蓄地撤销了他早期的观点。因为日常用语中的资本概念与他《原理》中提出的概念截然不同。

用门格尔(1888年,第37页;着重强调)的话来说,日常观念中的资本与生产过程或商品的不同层级毫无关联:

"当商人和律师谈论资本时,他们所指的既非原材料、辅助材料,也非贸易商品、机器、建筑或其他类似货物。在未被斯密学派术语渗透的日常用语中,这个词仅指代货币金额。"

他随后急忙补充道,资本仅包含那些专门用于获取收入的货币金额,而"货币金额"不仅指普通货币,还包括经济计算中各类商业资产的货币价值。

门格尔由此转变了立场,参与了这场与经济学本身一样古老的辩论。究竟“资本”一词是指生产要素,还是指通过精于计算的企业家(他们追求金融资本货币收益最大化)来组织市场经济?

乍看之下,这两种观点之间的区别似乎不会造成太大问题。举例来说,就连米塞斯在1949年的著作(第260页及以下)中也同时存在这两种资本概念的痕迹。

他将简单的“资本”一词保留用于企业家的经济计算,但由于缺乏更合适的术语,他将高阶生产品称为“资本品”。

然而,下一节将论证,资本术语的这两个方面并不能和谐共存,它们大致对应着奥地利学派与经济学历史学派方法论之争的两个阵营。门格尔早期的概念发展为奥地利资本理论,而他1888年提出的概念则被证明是历史学派所支持的观点。

首先必须提及的一点是,古斯塔夫·施穆勒(Gustav Schmoller)作为门格尔在“方法论之争”中的主要对手,对门格尔后来在资本理论上的立场颇为认同。施穆勒在其《一般国民经济学纲要》(1904年,第180页;着重强调)对门格尔朝着日常用语中的资本概念所迈出的这一步表示赞赏:

"当人们考虑到那些在技术上服务于进一步生产的商品储备时,也可以使用资本这一术语;但通常情况下,使用‘ 可获利的财富(acquisitional wealth)’会更妥当。总而言之,在我看来,与卡尔·门格尔一同回归商业生活中所确立的资本概念,是正确之举。"

事实上,施穆勒对门格尔观点的转变表示欢迎并不令人意外。在1888年的文章中,门格尔明确采纳了经济学历史学派的观点。

这一点很容易论证。当卡尔·罗德贝图斯(Karl Rodbertus,1843年,第23页及以下)在经济思想史上可能首次(雅各比1908年,第27页)区分社会资本与私人资本——即作为生产要素的资本与以货币计价的获取手段和计算工具——时,他将每个术语归属于不同的问题领域。

在他看来,社会(或真实)资本是一个普适、绝对且纯粹的概念,可以独立于时间和地点进行定义。他认为这才是适合经济科学的资本概念。而私人资本仅具有相对重要性,它源自"历史事态中人为因素的任意组合。如果产生利润的财产消失,它也将不复存在"(罗德贝图斯1843年,第24页注释;重点强调)。

换言之,门格尔在《原理》中提出的资本概念——这一概念后来被庞巴维克、哈耶克和拉赫曼等奥地利学派学者所继承(并与米塞斯的“资本财”概念相联系)——普遍存在于任何经济体系和任何历史时期。

无论是孤立的个体(如鲁滨逊·克鲁索),还是社会主义或资本主义社会,都同样地运用高阶财货。这一概念具有普适性,不受历史因素的制约。然而,作为门格尔后期(1888年)资本概念背景的货币计算,则仅是一种历史性现象。

它既不存在于鲁滨逊的孤岛,也不见于社会主义社会,仅出现在产权制度完善、货币化程度发达的市场经济中。后来,德国经济学家如阿道夫·瓦格纳通常将这种资本概念称为“历史-法律性资本”(雅各比,1908年,第28页)。

卡尔·门格尔采纳历史学派观点的倾向,在将其1888年的论文与理查德·希尔德布兰德(Richard Hildebrand)五年前的著作对比时显得尤为明显。

作为奥地利格拉茨历史学派成员的希尔德布兰德(Schulak与Unterköfler 2011年著作第25页),曾撰写过一部货币理论专著,其中包含论述资本的章节。他在该章节中已清晰预示了门格尔后期的立场。

首先,与门格尔(1888年)相似,他反对经济学家们创造偏离日常用语的资本概念。希尔德布兰德(1883年著作第72页注释35)驳斥了

"资本概念可被任意术语定义"或"科学需要首先创造或发明该概念"的观点,他强调:资本概念……是经济生活已然给定的事实。

其次,希尔德布兰德对通用术语概念的积极看法与门格尔不谋而合。

他在1883年著作第74页脚注35中指出:"资本确实只能被设想或想象为一定数额的货币",然而与门格尔如出一辙的是,他随即补充道,只要实物资产具备或代表货币价值,资本同样包含这些实物资产。

与当今几乎所有其他奥地利学派经济学家不同,路德维希·冯·米塞斯并未遵循门格尔在《经济学原理》中关于资本的论述,而是倾向于后者1888年关于资本理论的论文。这一倾向首次体现在他的专著《社会主义》一书中,其中他明确引用了门格尔(1888年)并指出:

"[我们]必须首先询问该术语[资本]在商业实践中的含义……资本概念源于经济计算。其真正的归属是会计学——商业理性的主要工具。货币计算是资本概念的基本要素。"(米塞斯1951年,第123页)

在《人的行动》一书中,米塞斯更进一步,不仅坚持资本的货币概念,还明确否定了社会(或实体)资本概念。他(1949年,第262页)指出,像某些经济学家那样主张,

"资本"是人类所有生产活动的范畴——认为它存在于任何可想象的生产过程体系中(无论是在鲁滨逊·克鲁索的孤岛生活中还是在社会主义社会里),且不依赖于货币计算的实践——这种观点实属概念混淆。

实际上,尽管米塞斯并未公开承认,但他遵循并采纳了经济学历史学派所发展倡导的资本概念。

他并未沿袭早期门格尔或庞巴维克将资本理论定位于生产过程分析的路径,而是基于门格尔后期那篇——如前文所述——向历史学派作出妥协的论文构建其理论框架。

米塞斯为何会依赖历史-法律意义上的资本概念?毕竟,米塞斯认为经济学是更为普适的行动学的一部分,而行动学是研究各类人的行动的科学(米塞斯,1949年,第3页)。

按照这种分类,经济学并不涉及历史相对性,因此,像在鲁滨逊经济学中那样能轻易与每一个体的行动相契合的实际资本概念,本应是顺理成章的选择。然而人们常常忽略,即使在米塞斯自己的思想体系中,经济学与行动学也并非完全等同。

虽然人的行动的一般通论——行动学——"可以被精确定义和限定"(米塞斯 1949,第235页),但经济学的范围却不易如此明确划分。它与行动学的关系并非简单对应,特别是其应用领域难以清晰界定。

狭义的经济问题、经济行动问题,只能大体上从行动学理论的整体框架中剥离出来。(米塞斯 1949,第235页;重点强调)

而这正是核心所在。与具有普遍性和绝对性的人的行动学不同,经济学受限于特定的前提条件,因而无法像人的行动学那样成为普适性理论。米塞斯本人也强调了这一主张,他补充道:"在经济学从人的行动学分离的过程中,历史和传统方面的因素不容忽视"(1940年,第226页;重点强调)。

米塞斯在这寥寥数语中承认的经济学历史相对性,在其后文更明确体现——他宣称经济学与交换学是"对那些基于货币计算行为的分析",而对不存在货币计算的社会主义的分析,“只有通过研究交换学——即阐明一个存在货币价格和经济计算的体系——才有可能实现”(米塞斯,1949年,第235页)。

简言之,经济学本身并不研究各类社会中人的所有行动,而仅研究与货币价格及经济计算存在直接或间接关联的人的行动。诚然:为充分实现这一目标,经济学需以人的行动的一般通论——行动学——为前提,但二者并非等同。

需要铭记的是,米塞斯(1951)那个关于集体计划社会不可行的著名论断,同样植根于历史制度。他认为,若没有货币与生产者商品之间的交换,这些商品的价格便无法确定,社会主义经济计算也就无从谈起。

这一论证并非仅凭人的行动学,而是以市场经济为参照系,预设了货币、货币核算及生产资料私有权的存在。

米塞斯聚焦的正是资本主义的这一特质,由此视角可以清晰理解他为何坚持历史-法律层面的资本概念——这类资本在社会主义中并不存在,因而能有效区分资本主义与其他经济体制。

米塞斯采用历史学派所推崇的资本概念绝非偶然,这一点在研读该学派早期成员对经济计算问题的研究方法时尤为明显。就此而言,必须提及门格尔在维也纳经济学教席上的前任——阿尔伯特·谢夫勒(1823-1903)。

已有学者指出,谢夫勒至少曾暗示过社会主义社会在将可用资源配置到无数不同用途时将面临的困境。霍奇森(2010年,第300页)引述谢夫勒的论点称:基于劳动时间计算的体系将面临诸多棘手难题,包括劳动的异质性和相关数据的不可获取性,同时将会削弱个人激励。

显然,谢夫勒至少对社会主义的计算问题有所认识,尽管根据霍奇森的说法,他主要关注的似乎是众所周知的激励问题。韦尔塔·德索托(2010年,第100页)更进一步,将以下观点归因于谢夫勒:

若不模仿市场过程中形成的价格决定体系,中央计划机构就难以想象能在数量和质量上高效地分配社会资源。

然而,无论是霍奇森还是韦尔塔-德索托都未主张谢夫勒在严格意义上预见了米塞斯的论点。他们仅承认谢夫勒察觉到了在没有经济计算辅助下组织生产所面临的困难。

从他们简短的评论中,我们无法明确判断谢夫勒实际上在多大程度上接近处理那些后来成为奥地利学派核心议题的问题。

在霍奇森和韦尔塔·德索托未予分析、且迄今未被译成英文的著作《资本主义与社会主义》中,谢夫勒展现出他对任何经济秩序都必须解决的核心问题有着深刻认知。

某种程度上,他预见了伦纳德·里德那篇著名的《我,铅笔》所阐述的观点——即便像铅笔这样简单的物品,其生产过程也几乎需要全世界参与协作。

人类经济的社会性表明,从清晨到深夜,每个人都依赖于全人类的劳动。清晨醒来,我披上睡袍:构成它的羊毛多年前生长于澳大利亚;由达尔马提亚人运至的里雅斯特港,经意大利工人和奥地利铁路员工的运输抵达摩拉维亚,在那里借助英国机器纺纱织造,并用非洲染料染色。(谢夫勒 1870年,第103页)

面对现代生产过程中错综复杂的关系网络,谢夫勒(1870年,第105页;着重强调)提出了这样一个问题:"备受讨论的劳动分工所创造的经济奇迹——它是通过何种方式实现的?"

因此,他明确提出了米塞斯将在讨论社会主义制度下经济计算可能性时回答的问题。更值得注意的是,他清醒地认识到社会主义理论家们要么尚未意识到社会主义必须解决这个难题,要么仅提供了肤浅的解决方案。

这一点在《资本主义与社会主义》第二版中尤为明显——这部著作原是其社会科学宏篇巨著的一部分。谢夫勒首先指出,社会主义必须构想出能够替代私营企业精神的机制:

"随着以逐利为导向的私有资本经济指挥权的废除,如何实现生产力发展便成为难题——这种生产力原本是私有资本出于自利动机所追求的,如今必须以同等甚至更大规模、更进步的方式实现,从而确保更公平的财富分配不会导致可分配总量反而少于当前市场体制下的产出。"(谢夫勒,1881年,第317页;着重号已移除)

因此,他继续论述道,社会主义必须找到一种最小化成本的方法。但"(社会主义)生产过程的经理们该如何确定'社会必要'的成本量?"(谢夫勒,1881年,第317页)。

他指出这将是一项极其困难的任务,因为"社会必要"的成本量取决于众多可变因素。社会主义理论家们只要忽视这个问题,就是在自欺欺人:

在我看来,只要社会主义不能想法设法设计出比当前资本家之间的竞争更优越的途径来确保——在确定交换价值时——不会武断地测算和强加所谓"社会必要"劳动量,而是从社会和进化的角度采用尽可能低的劳动量标准,那么它就注定会犯下致命且在经济上根本性的计算错误。(谢夫勒,1881年,第318页)

要准确判断谢夫勒对社会主义经济计算这一根本问题的分析深度实属不易。这位学者曾撰写《社会主义精要》《社会民主主义的不可能性》等多部涉及该议题的著作。研究过这些文献的霍奇森(2010)指出,其中并未形成系统性的论述框架。

前文引述的《资本主义与社会主义》是谢夫勒在维也纳系列公开演讲的结集,篇幅逾700页,因而缺乏严密的论证体系。谢夫勒既未提出社会主义生产流程的具体组织方案,也未彻底否定其可行性。

正如他在其他著作中所呈现的(霍奇森2010年,第311页),他似乎更倾向于支持混合经济模式。但若要作出深刻判断,仍需全面研读其所有著作——除了关于社会主义的宏篇专著外,还包括多卷本经济学与社会学教材。

此处只需指出,历史学派成员阿尔伯特·谢夫勒已近乎触摸到了社会主义经济计算问题的存在。他是否给出令人满意的分析并非首要问题。必须记住,与米塞斯和哈耶克不同,谢夫勒的著述早于布尔什维克革命数十年,当时并无现实中的社会主义实例可供考察。

此外,他的主要著作完成于新古典革命之前,因此缺乏解构马克思主义理论所需的分析工具(霍奇森,2010, p. 306)。无论如何,可以证明谢夫勒及历史学派与奥地利经济学存在理论接触点,无论二者在方法论上存在何种差异。

这些联系是否值得深入探究、现代奥地利学派能否从中获益尚难断言。就个人而言,我认为全盘否定整个历史学派的思想无疑有失偏颇。

斯特雷斯勒(1990年,第31页)曾提出一种观点,认为奥地利学派早期成员脱离当时的德国经济学、与之相对立地发展出自己的新见解,这是一种误解。

我虽不至于断言奥地利学派与历史学派之间的根本对立也是一种误解,但本文试图表明至少需要作出若干限定。

即便人的行动通论创始人的路德维希·冯·米塞斯——尽管他未着重强调这点——其部分理论论述也预设了历史条件与制度的存在。奥地利学派与历史学派的联系,从门格尔和米塞斯都采用了该学派的资本概念这一事实中可以得到最好的体现。

米塞斯关于社会主义下经济计算不可能性的论证正是基于这一概念,甚至可以说该论证天然衍生于这一概念。

历史学派中至少有一位成员阿尔伯特·谢夫勒,就资本主义和社会主义中经济计算的作用得出了类似观点,尽管其观点不如米塞斯详尽和精确。

连载合集

推文精选