上海问题,到底是电车难题还是公地悲剧?

★ 关注备份号防失联 → 右上角 → 设为星标 ★

文丨张是之

大家好,我是张是之。

今天我们来聊一聊「电车难题」,文章略长。

不过相信我,耐心看完你会清爽很多,不会再被别人用这个问题难(忽悠)住。

很多人可能是从桑德尔的公开课《公正》了解到这个问题的,有人认为上海问题就是一个「电车难题」,真的是这样吗?

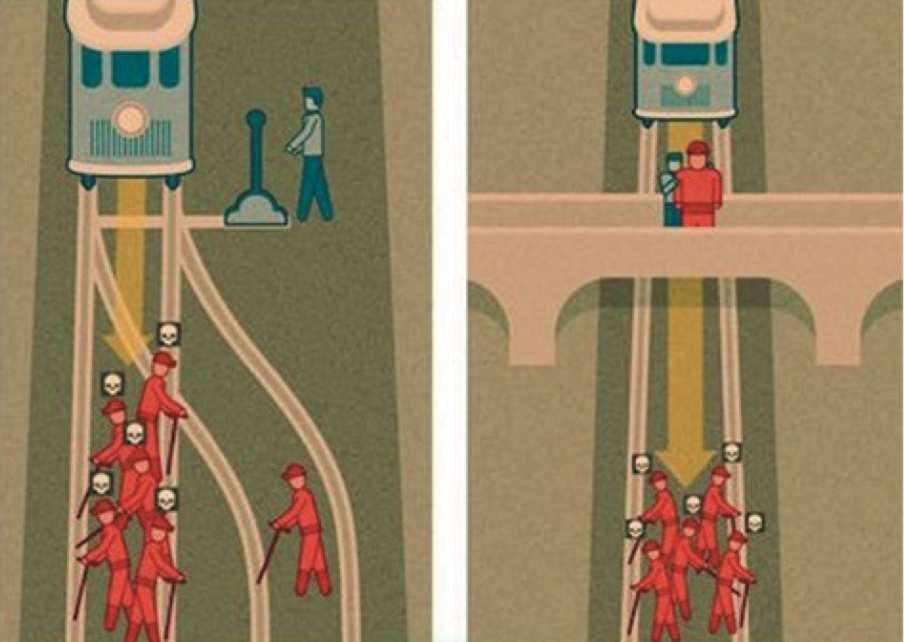

「电车难题」是伦理学中一个著名的思想实验,它的原型由英国哲学家菲利帕·福特在1967年提出。今天常见的版本是这样的:

一辆电车在铁轨上行驶,马上要撞到轨道上的5个人。

但有一个控制轨道的开关,可以让电车马上转向旁边的另一条轨道上。

不过在另外一条轨道上,电车将撞到那里的1个人。

如果你恰好在现场,有机会操纵这个转轨开关,你会怎么做?

是什么都不做,让电车压死这5个人,还是扳动开关,压死1人而救活5人?

这个问题非常挑战人们的传统认知,所以吸引了很多人参与讨论,于是就出现了很多不同的版本。

其中比较有名的一个版本,是美国哲学家汤姆森提出的:

你和一胖子,一起站在一座跨越电车轨道的天桥上,这里没有岔道,只有唯一的一条轨道。

电车驶来,轨道上却站着五个人。如果你什么都不做,那么这五个人必死无疑。

而要救这五个人的唯一的办法,就是把你身边的这个胖子推下去挡住电车。

这样可以救活五个人,但要牺牲这个胖子,那么你是否应该这么做?

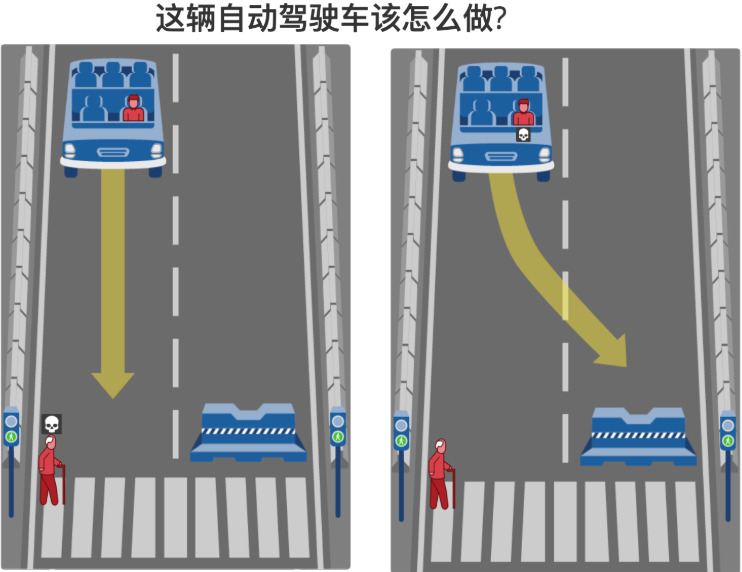

而随着互联网和人工智能技术的发展,自动驾驶也同样要面临「电车难题」。

正在高速前进的自动驾驶汽车,结果前方有行人突然横穿马路。

如果单纯依靠刹车而不借助转向,就一定会撞死行人。

而如果转向,就会翻车并造成车内乘客的死亡。

那么这辆自动驾驶汽车,应该如何选择?

确切的说,是这辆车的自动驾驶算法该如何设置?

如果算法优先保护路人,那么你敢买这样的车吗?

如果算法无论如何都优先保护乘客,那么舆论和立法会不会答应?

再比如,一场事故中出现了六名伤员,其中五人伤势严重,都需要器官移植才能救活。

但其中第六名伤者并不严重而且还很年轻,如果牺牲者第六个伤者,就能用他的器官救活其他五个人。

牺牲一个救五个,这样的计算方式你能接受吗?

以上几个思想实验,你的答案是什么?

上述难题仅仅是思想实验,历史上真实的「电车难题」的确发生过,这就是骇人听闻的「米丽雷特号案」。

1884年一艘名叫「米丽雷特号」(Mignonette,也有译作木犀草号)的轮船在暴风雨中沉没。

4名船员,包括船长杜德利、大副史蒂芬斯、船员布鲁克斯和服务生帕克,一起逃到了一搜救生艇上。

但由于逃生仓促,他们并没有带足够的水和粮食。四人在吃掉了救生艇上所有的食物后,已经有八天没有进食。

于是船长杜德利提出了一个非常大胆的想法,牺牲其中一个人作为食物,他觉得这比所有人都死要好。而此时的帕克由于不听劝告喝了海水,已经奄奄一息。

杜德利跟大副史蒂芬斯说:「就这样吧,如果一个人能救其他人,就不应该让四个人都死。」并且强调,「我觉得那孩子(帕克)快死了。你有一个妻子和五个孩子,我有一个妻子和三个孩子。」

后来,杜德利和史蒂芬斯用小折叠刀刺入了帕克的颈静脉,他们三人靠吃着帕克的尸体活了下来并最终获救。

帕克在生命的最后已经毫无反抗能力,只能发出微弱的声音:「为什么是我?」

图1884年在法尔茅斯展出的救生艇的照片

三人回到英国后,船长杜德利和大副史蒂芬斯以谋杀罪被起诉。

最终法官赫德勒斯顿判定两人谋杀罪名成立,并要求处以绞刑。后来维多利亚女王宣布赦免,将死刑改为监禁半年。

法官一直坚持两人有罪,并坚信没有任何权威的普通法,可以支持「必要性是谋杀的辩护理由」这一主张。

罗翔对这个判决的评价是「我们不能因为诱惑的存在就改变或削弱犯罪的法律定义。」

罗翔说的没错,法官的判决也没有问题,杀人就是杀人,必须受到惩罚。

对于犯罪行为的定义,必须清晰界定。

抢劫就是抢劫,不能因为你缺钱治病,抢钱就情有可原。即使你抢100元就能救活自己,那也不能去抢。

抢劫是侵权,它的定义十分清晰,只要发生抢劫行为,必须给予相应的惩戒。否则口子一开,人人都会找理由抢劫,甚至是杀人越货。

法官的判决守住法律的底线和正义,告诫世人不要妄图以任何理由杀人。这是常态。

而维多利亚女王的赦免,不是常态。她自己也深知,赦免的特权不能滥用,所以只会在这种极为特殊的情况下才会行使赦免特权。

传递给外界的信息是,不要对赦免抱有不切实际的预期和幻想,平时还是要遵纪守法。

下图是位于南安普顿,纪念那个被吃掉的理查德·帕克的石碑,上面刻着:

17岁的帕克,在可怕恐怖的19天苦难后,魂归离恨天。

以及《约伯书》名言:「他虽杀我,仍信靠他。」(Though he slay me yet will I trust in him. )

最后是其哥哥留下的《使徒行传》一行字:「主啊!不要将这罪归于他们。」(Lord lay not this sin to their charge. )

那么,我们回到正题,上海疫情是不是一个典型的「电车难题」?

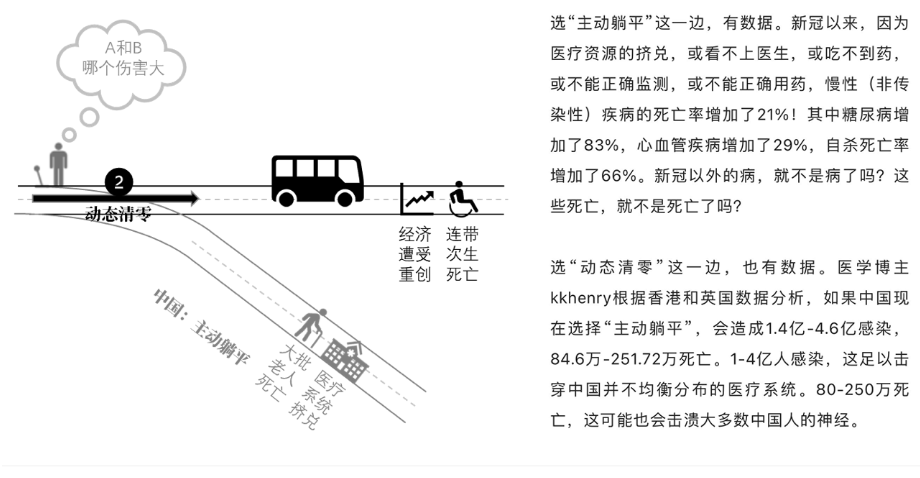

选择动态清零,经济遭受重创,连带次生死亡。

而如果是主动躺平,可能会面临大批老人死亡,医疗系统的挤兑。

刘润老师据此认为,上海问题就是一个「电车难题」。

下面两张图来自他的公号文章,数据的技术细节问题这里暂且不做讨论。

这看上去这真的很像是一个「电车难题」,怎么选择都要让一部分付出代价,甚至是成为代价。很多人同意刘润老师的看法。

但他们忽略了一个更根本的问题,那就是为什么、凭什么要把所有人困在一个车上,为什么所有人的都要同时在两条路之间做出选择?

每个人的身体情况,对生命的感知和偏好都不同。相比于病毒,有的人也许更担心没有钱。

毕竟很多工种的危险程度和死亡率远比病毒要高,还是有人主动去做。

年轻人不怕病毒,老年人也有不怕的,为什么大家非要挤在一个电车、挤在一条船上?

这个问题,难道不是比「电车难题」的选择更重要吗?

而且这个问题,甚至不需要用高深的理论来回答,人们的行动就给出了答案。

国门大部分人都不能随便进出,但在国门之内,如果一个地方封控特别严格,那结果会是怎样?

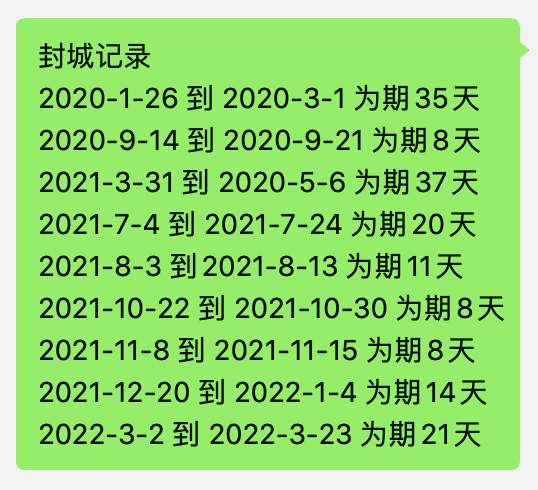

比如云南的边境小城瑞丽。根据「丁香园」的文章,自 2020 年 1 月 26 日以来,瑞丽共经历了 9 次封城,最长的 35 天。

城区封城时长 160 天,而那些抵边村寨则每个村口都设置了卡点,两三百天没出门的大有人在。

瑞丽城区居民封城时间记录

小城瑞丽迫不得已超常规的严格管控,确实有所成效,至今没有一例病例蔓延至外省。

但是呢?疫情 3 年,瑞丽人口从 50 万减少到了 10 多万。

也就是,人口数量3年流失了80%,这是什么概念?

瑞丽本是德宏州经济发展水平最好的县市,2020 年 GDP 达 167.02 亿元,占德宏州的9.02%。

原本一座正常热闹的旅游城市,因为封控几乎变成了空城。

用当地人的话说,就是能走的都走了,留下的都是走不了的。

换成「电车难题」,就是能下车的都下车了,留下的都是没法下车的。

如果换个角度看,只要人们还有的选,就不愿意被绑在一个「车」上。

这个逻辑同样适用于上海,想象一下,如果上海也像瑞丽那样严格封控三年,还有多少人愿意留在上海的这个「车」上?

所以说,相比于「电车难题」的路线选择,为什么非要把大家绑在一个「车」上,这才是更根本的问题。

只讨论电车的路线选择,而不讨论车上人的选择问题,这明显有失偏颇,甚至可以说是流于表面。

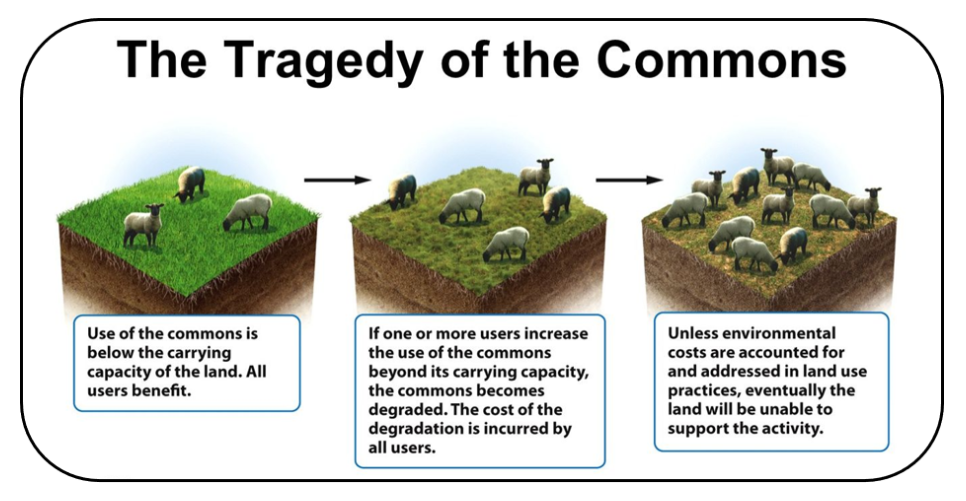

相比于「电车难题」,上海问题其实是一个典型的「公地悲剧」。

1968年,哈定在《科学》杂志上发表了一篇文章,题为The Tragedy of the Commons,这就是「公地悲剧」的原型:

许多牧民都共用一块公共的草地放牛。这时候有一位牧民想多养一头牛,来增加个人收益。他也知道草场的承载力有限,如果再增加牛的数量,这块草地将会逐渐退化。

经过一番权衡,他最终还是决定多养一头牛。因为养的牛是他的,但草场退化的代价由全体牧民共同承担,算下来他还是赚的。

但问题是其他人都是这么想的,于是大家都开始偷偷放牛。牛越来越多,终于有一天草场资源被耗尽。所有人的牛都没有草,酿成悲剧。

公地悲剧的原因,是「地」没有真正的产权人。没有真正的产权人,便没有真正能够和愿意为这块「地」负责的人。

而公地悲剧的结果,便是各种形式的悲剧。大家一起种地,那地就不怎么打粮食;大家一起吃大锅饭,最后大家都没有饭吃。

人性之根本的善恶暂且不论,我相信大部分人都有基本的恻隐之心,面对他人的痛苦,很难做到无动于衷。

但为什么从西安到上海,从孕妇、孩子到老人,悲剧不断上演?为什么?

因为本质上当地的政策制定者和执行者,他们都不是明确的产权人,土地不是、医院也不是。

他们手中的权力,不是来自于他们的产权,而是来自上级的任命。

所以不管是哪个岗位,所有的事情,本质上都是别人的事。只有严守规定、严格执法,这才是最安全的。其他的都不重要。

如果用「电车难题」来比喻上海问题,那么请问,谁是这辆「电车」实质意义上的产权人呢?

很明显,当所有人都被困在一个「电车」里,而又没有人真的对这辆车负责时,这不是「公地悲剧」又是什么呢?

菲利帕·福特第一次提出电车难题时,讨论的其实是关于堕胎的问题。她在《牛津评论》上发表的论文题目是《堕胎问题与教条双重影响》,而她反对的正是功利主义的计算方式。

功利主义的鼻祖边沁认为,最多数人的最大利益就是对错的准则。他声称,判断一种行为是否重要,关键是看它产生了多少快乐和避免了多少痛苦。

他甚至还为此发明了一种计算方法,称之为「幸福微积分」。据说,他梦想着像牛顿和莱布尼茨为自然科学和数学所做的那样,来为道德和立法做些事情。

所以如果让边沁和功利主义支持者来回答「电车难题」,他们很可能会选择宁可杀一人,也要去救那另外的五个人。

但是如果杀一人救五人的逻辑成立,那么当年的 Birth control,JHSY,强制堕胎,就可以找到正当的理由。

毕竟按照当年的传说,地少人多一定会有人吃不上饭。所以为了避免有人吃不上饭这个可能的悲剧,制造出了很多剥夺他人生命和财产的现实悲剧。

而如果你去了解这些真实的悲剧细节,它们比「米丽雷特号」的人吃人事件,恐怕有过之而无不及。

现在我问你,把一个人从桥上推下去,去救另外的五个人,这样的事你会去做吗?

我相信,即便是你在某种程度上认可边沁的功利主义计算方式,甚至认可救五个人更重要的计算结果,你也不会把那个胖子推下去。

因为你知道,这是明确的杀人行为,即使是为了救人,杀人也是事实。你明确知道你需要为此负责,所以你不会这么干。这就是权利的边界。

功利主义者的计算方式,关心的是怎么能够带来那个最好的结果,而不关心是谁带来的。

他们关心的是结果,而不是谁要对此负责。也就是,他们并不关心权利的边界。

所以他们的计算方式,永远带着一种置身事外的「上帝视角」,只要那个「利益最大化」的结果达到了,手段是什么不重要。

当康德说「人是目的而不是手段」的时候,他们永远都会带着一种家长式的威严,并轻蔑地告诉你「这都是为了你好」。于是你听也得听,不听也得听。

伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)

我来贴两段康德的原文,值得我们大声朗读和背诵的两段话:

人类,以及一般地说来的每一个理性存在者,都是作为自身即是一种目的而存在着,而不是作为由这个或那个意志随便使用的一个手段而存在着。

你的行动,要把你自己的人格中的人性和其他人格中的人性,在任何时候都同样看做是目的,永远不能仅仅看做是手段。

很显然,我们评价一个行为的对错,并不取决于那个功利主义的计算结果,而是取决于行为人本人是否拥有从事该行为的权利,以及这种行为是否损害和侵犯了他人的权利。

正如你不会推下一个人去救那五个人一样,你知道你没有这样的权利。你不能侵犯别人的生命权,即使你是出于好心,你也无权「扮演上帝」为了救人而杀人。

这其中更深层次的原因是,只有坚持从权利而不是功利的角度出发,你才能更好地保护自己。

否则,在那个「电车难题」中,你认为推下胖子是对的,兴许别人认为你才是那个胖子。

今天你牺牲了别人,明天就有可能成为被牺牲的那一个。

功利主义的计算,没有权利的边界,他们才不管牺牲的是谁。

如果你支持牺牲一人来就多人,谁能保证牺牲的那个人不是你?

而权利至上,则要求你和他人的行为,都必须遵守权利的边界。

用中国人自己的语言来表达,就是孔老夫子说的「己所不欲,勿施于人」。

除非是出于自愿,否则任何人都不能成为别人的牺牲品。

也许刚才的讨论太过抽象了,让我们重新回到现实。

虽然瑞丽的封控悄无声息,但至少瑞丽人还保持了离开的权利,也就是至少还有「下车」的权利。

为什么他们要离开?都在一个车上、一盘棋上不好吗?

原因再简单不过,他们要活下去,这也是他们最基本的生存权利。

本质上,用「电车难题」来理解疫情问题,还是一种宏大的叙述和判断。技术上看似很深刻,逻辑上实则很缥缈。

从功利主义的计算角度看,上海问题的确好像是一个「电车难题」,怎么选都要牺牲一部分人。

但那些被牺牲的人,可能永远不会出现在统计报表上。

而我们的分析表明:

一方面,功利主义的计算方式存在明显的弊端和缺陷。

如果认可这种计算方式,谁也不知道谁会成为牺牲的那一部分。

另一方面,从产权和权利的角度看,上海问题本质上是一个「公地悲剧」。

所谓的「电车」,既没有明确的产权人,也没有给「车」上的人以选择权。

恢复选择权的瑞丽人,选择了用脚投票(离开)。

而且很明显,静态管理的时间越长越严格,离开的人越多。

这样的局面,我们不希望在上海看到,更不希望在全国任何一个地方继续看到。

祝疫情早日结束,大家一切安好。

2022年04月20日

————————

延伸阅读:警惕宏大叙述,历史不会记住细节

戴维·埃德蒙兹《你会杀死那个胖子吗?》 托马斯·卡斯卡特《电车难题》 罗翔《法治的细节》 张志伟《西方哲学十五讲》 康德《道德形而上学基础》 罗斯巴德《自由的伦理》 丁香园文章《边境城市瑞丽的抗疫 2 年:9 度封城,无一例蔓延外省》 南方周末文章《是否牺牲一个人救五个人?电车难题的最新研究》 刘润文章《上海疫情难题》 循迹晓讲文章《木樨草号事件:食人者无罪,对吗?》

声明:本文仅作思考探讨,请自觉遵守当地相关防疫政策。

限量签名版《经济学入门50讲》

★ 点击下方名片关注 → 右上角 → 设为星标 ★

奥派同仁的公号,欢迎大家关注 ↓↓↓

发送给作者