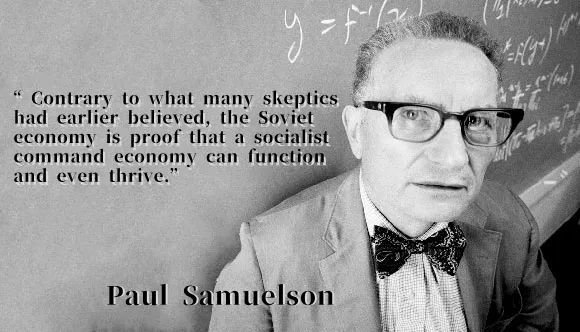

保罗·萨缪尔森对于何为自由的谬见

保罗·萨缪尔森谈自由

有些经济学家,在政治哲学方面也很出色。人们当然会想到米塞斯和罗斯巴德,但优秀的哲学家,并不局限于奥地利学派经济学家。阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)和肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow)在谈到哲学时知道自己在说什么。无论我们是否同意他们的观点。但一些著名的经济学家就并非如此,从尼古拉斯·瓦普肖特(Nicholas Wapshott)的新书《萨缪尔森对弗里德曼:自由市场之争》(Samuelson Friedman: The Battle Over the Free Market)来看,二十世纪最著名的美国经济学家保罗·萨缪尔森不是一个哲学巨人。这本书是对萨缪尔森和米尔顿·弗里德曼的《新闻周刊》专栏的研究,而萨缪尔森似乎并没有对哲学问题进行过深入思考。弗里德曼要好一些,但我将只谈论萨缪尔森。

反自由市场思想的陈词滥调之一,是声称人权比财产权重要。这真是一派胡言;财产权本身就是人对于财产的权利。萨缪尔森接受了这个陈词滥调的一个极端版本。

他写道:“财产权随着人权扩张而缩水。”虽然有人因为政府干预市场而蒙受损失,但他认为,一个不受约束的市场也分赢家和输家。虽然自由市场意味着每个人都可以自由购买他们想要的东西,但存在着价格配给制这样的问题,这使得许多商品(或服务)远远超出了穷人承受能力的范围。例如,有些穷人的孩子负担不起良好的教育,就是被市场设定的过高价格剥夺了人权。因此,市场提供的个人“自由”只是名义上的。

萨缪尔森混淆了两件不同的事情。假设我想去巴黎旅游,但买不起机票。我无法做我想做之事,但没人对我动用武力,或威胁动用武力来阻止我到巴黎。我不能去只是因为我无法满足飞机所有者为他人使用其载客服务的价款规定。如果我买了机票,政府官员突然出现,强行把我从机上撵走,情况就会大不相同。萨缪尔森可能这样反驳:因为做某事需要征得别人同意(这时别人拒绝同意)而不能做某事,与被人使用强制(武力)手段阻止做某事之间的区别并不重要。可两者之间还是有区别的,而萨缪尔森在大多数情况下忽略了这种区别。

事实上,他很快就更清楚地表明自己并不明白这其中的区别。

“萨缪尔森认为,价格只是配给稀缺商品的一种手段(…)事实上,有意提价和降价,往往是指导人类行为的一种手段,而非(迫使人)遵从命令。萨缪尔森这样回击弗里德曼,他写道:‘自由至上论者没有意识到,价格体系是且应该是一种强制的方法。’”

不过,有一些迹象表明,他承认这种区别,但只是不明白为什么自由至上论者所理解的强制是不好的。“而且,即使‘强制’是一个恰当的词,萨缪尔森也认为这种强制性在经济学家要关注的重要问题清单上排在后面。他表示,‘认为任何形式的强制本身之邪恶超出了所有其他邪恶,是把自由构想成了一个可怕的迂腐观念。’”

换句话说,萨缪尔森是说,如果国家强迫你与某人进行交换或向你征税,这并不是什么大问题。为什么不呢?在一个不可思议的段落中,萨缪尔森给了我们一个答案。如果你行使你的自由权,你就是在强制那些想要指使你做什么而你予以拒绝的人。“我的隐私就是你的孤独,”他写道:“我有隐私的自由,就是你失去了陪伴的自由。你有‘歧视’的自由,就否定了我‘参与’的自由。”

这段话使我们能够解决萨缪尔森所说的一个看似矛盾的问题。他先是说政府强制和价格体系的“强制”之间确实没有区别,但后来似乎又承认有所区别,只是认为这个区别并不重要。这种“调和”是指萨缪尔森认为行使自由必然以一种涉及强制的方式和另一个人产生冲突。如果他看似承认自由和强制之间有区别,这也仅仅是他的一个无心之失。他还没有彻底想清楚自己拒绝这种区别的理由并使之逻辑一贯。

他陷入了另一种困惑。他把自由与无政府状态混为一谈,认为自由就是不要规则。萨缪尔森写道:“现代城市很拥堵。个人主义和无政府状态将导致摩擦。我们现在必须协调和合作。”他多次举出十字路口交通灯限制了个人自由的例子。他没有看到,如果道路所有者为道路使用制定了规则,这并不能说是对那些不愿遵守规则者的强制。

他喜欢税收,这一点也不奇怪。“个人不可能将自己与社会隔绝开来,他认为,隶属于社会的代价,就是通过税收义务来资助公共服务(…)税收是国家如何强制自由的个人的一个实例,对萨缪尔森来说,税收是一个好公民向社会偿债的手段。”他懒得解释我们如何欠社会这笔债。为什么“社会”索求的要比那些和我们自由交往(交易)的个人更多?除此以外,“社会”从何而来?萨缪尔森没有告诉我们。

正如你所料,“相对于市场,萨缪尔森更喜欢民主进程,认为它更公平、更友善、更文明”。那些持异议者是文明的敌人,他们需要被迫来偿还他们对社会欠下的债务。这就是萨缪尔森的所谓学识。

合作公众号

合作公众号

发送给作者