遵义赖账20年后还,那可是「奇迹债」啊……

以下文章来源于老干体v ,作者江南太史

创业史、家传写作,18657107601

假设一位女博士,大约28岁参加工作,等她48岁准备退休时,还有一笔账没清,这还算是账吗?

还真就有!

期限调整为20年; 年利率从原先的7.5%降至3.00%至4.50%; 前10年仅付息不还本,后10年分期还本。

有业内人士评价说:「展期20年前所未有」。

也是,你想想,20年前的100万元可以买两套杭州的房子,现在还你100万元可以买杭州10平方房子,那还是同一笔钱吗?

关键是,哪怕是这样的还债方案,银行方面还不得不「友好」「平等」地协商同意,其中一个很重要的原因,是城投方还能拿出从国到省级的一系列文件来做支持。

你敢不同意?不同意就连这个条件也没了,你能咋的?

我北方老家那个小村子,最多时600余人,如今剩下不到100人,全是等待故世的老人。

但这不妨碍当地为村里花费巨资修了水泥路、通了自来水。虽然现在天寒地冻水管不通,但路总是能走的。10月份还没解封时,我父亲因为没有遵守修路队的指令,擅自骑车通过,还被扣了车,工程队扬言要将他捉去「法办」。

在这样铁定要被废弃的地方投入巨资搞扶贫,注定是没有回报的无效投入。

家传一位读者朋友,是北方一县税务官员。他说,税务局包村的一个自然村,目前还剩六七户人家,也不说整体异地搬迁,还是硬生生给装了自来水,铺了水泥路,光这两项就花了几百万元,户均50万元。

如果能将这笔钱直接给到农户,他们可以在县城买套房,还能做个小生意。但直接给钱绝对不行,必须通路通水……

我说,这笔钱用来修路,领导的自家兄弟施工有钱赚。直接给农户钱,花给哪个商家了,不知道,兄弟们没得赚。

他说:「我手里攥着不少这样的自家兄弟呢!」

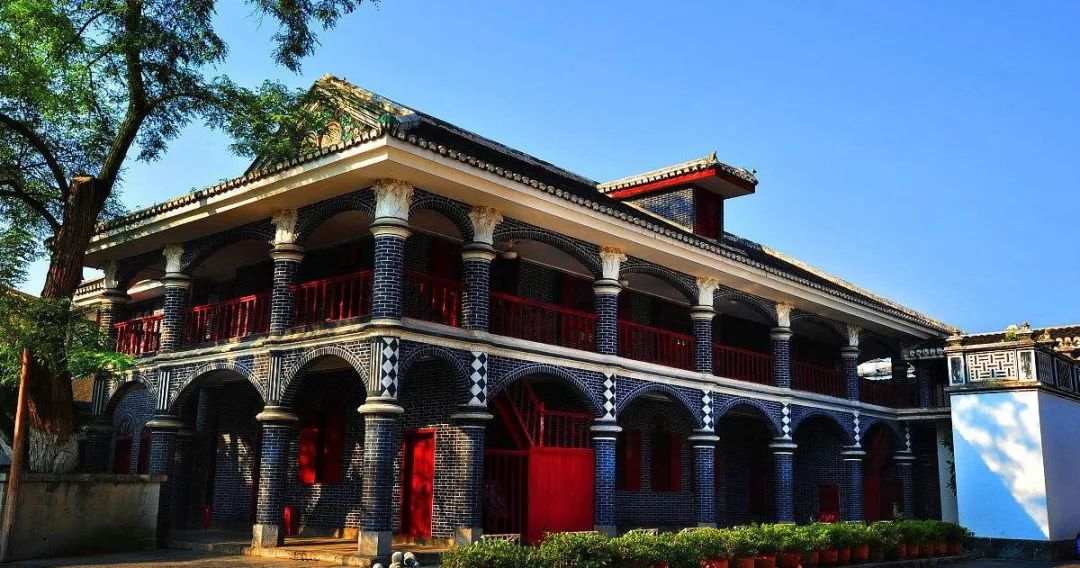

一位朋友就遵义城投展期一事评论说,很多人沉醉于贵州等边远山区的基础建设奇迹,说实话,在现场的时候我也很震撼。但奇迹背后的代价是什么,是巨额债务和赖账。那些奇迹爱好者是不是要出来捐个款?

业内评论说,20年还账的背后,是地方无效投资过多。

自2013年至2022年上半年,遵义市共有36家企业进行信用债融资,其所开展的业务均为当地政府主导的基础设施建设、棚户区改造、水电气热供应等(准)公益性业务,但这些政府投资最终未能转化为地方财力的显著增长。

自2015年至2021年遵义仅11家样本城投平台的有息负债年均增量便高达234.83亿元,而同期当地GDP的年均增量仅为327.83亿元。

有人对地方不还本只还利息感到奇怪,其实这是地方债务的常态。换句话说,只要能还得上利息,财政就算是「健康」的。至于归还本金,不管是债主银行,还是地方政府,大家都没想过这事吧,哈哈。

有关地方的财政浪费,一位东北来的浙大毕业生算了一笔账,颇是惊人:

2017年有贫k 人口3000多万,2019年减至551万。

我国绝对pk人口标准是年收入低于3747元,假设2019年的551万贫困人口一个钱都不挣,我们白给他3747元用于脱贫,要花多少钱呢?206亿元。

但2019年我们实际支出是多少呢?一共付了4425亿元。

而2017、2018、2019三年,我们一共支付了超过万亿元。

你没看错,这中间差了20倍。

有这笔钱,可以给这551万人发放20年!

虽然胡锡进老师说,全民发钱等于全民没发钱,但我总觉得,哪里不对劲。

有次我父亲夸政策好,现在每月还有200元左右的农民养老金。我说,你知道我每月要上缴多少吗?1000元以上,如果我可以不上缴,直接将这笔钱给你,你可以拿到1000元。经过他们的手一中转,就成了200元。

于是我父亲就不说话了。

其实道理很简单,用于基础设施建设,看得见政绩、自家兄弟能赚到钱。如果学资本主义国家走邪路直接发钱,那这两个最重要的目标就无法实现了,就真的消除贫困了。

税务局的朋友说,地方要是不耍赖,分分钟活不下去:「我们是中财、省财、县财三级吃饭,县级这块最难缠。县里大口径财政收入和支出占比,大概只有10%的样子。」

他在家传读者群里说:「一看见群里江浙沪广深的群友,都有点见了衣食父母的感觉!」

东北来的浙大毕业生说:「每个东南沿海小企业主心里都在呐喊:俺的钱,他们分200万,俺分100万……」

他问:「在您看来,有啥缩减支出的办法?」

税务的朋友说:「没有,这十年,吃财政的人数增加了差不多3—5成,加上精准扶贫,是支出不断在增加,县财大口径收入占比不断缩小。」

他问:「怎么财政供养人口扩充这么大?」

税务的朋友说:「比如吃财政的村干部、三支一扶人员、专职搞党建的、专职搞治保的,基本都是近十年多出来的。」

末了,他说:「如果没有转移支付,内地省市县财政立马瘫痪。这几百万扶贫资金,每户分50万,不挺好?修什么路修路……」

也是啊,究竟是奇迹还是赖皮,脑瓜又不够用了……

点击下方名片关注我

◆ 推荐阅读